Appearance

《对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法》GB/T 14523-2007/ISO 5657:1997

🗓️ 国家质量监督检验检疫总局 实施时间:2008-06-01

前言

中华人民共和国国家标准

对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的 着火性试验方法

Reaction to fire tests—Ignitability of building products using a radiant heat source

(ISO 5657:1997,IDT)

GB/T 14523-2007/ISO 5657:1997

代替GB/T 14523—1993

2007-12-21发布 2008-06-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

本标准等同采用ISO 5657:1997《对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法》(英文版)。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

——“本国际标准”一词改为“本标准”;

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

——删除了国际标准的目次和前言。

本标准代替GB/T 14523—1993《建筑材料着火性试验方法》。

本标准与GB/T 14523—1993相比主要变化如下:

——将标准名称修订为“对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法”;

——增加了基本平整表面、制品、试样的定义(本版的3.3、3.8、3.9);

——对温度监控仪的分辨率设定为±2℃(本版的7.6),旧标准分辨率设定在±1℃(1993年版的3.3.2);

——明确要求对每个不同的受火面在每个辐射照度等级下准备5个试样(本版的6.1.1),而旧版标准中要求若能确定其薄弱面或实际受火面,则对薄弱面或实际受火面进行试验(1993年版的5.5.2);

——增加了对试验制品的基材及基板的热惯量的要求(本版的6.2);

——对装置增加了电路连接及防止电子干扰的要求(本版的9.4);

——对辐射锥的辐射照度要求做了修订(1993年版的3.1.3,本版的7.2.2),同时,对辐射计的量程要求也做了修订(本版的7.7);

——新标准增加了对有反光层制品的要求(本版的6.5);

——增加了资料性附录“正文的注释及操作指南”(见附录A);

——增加了资料性附录“试验的应用及限制"(见附录B);

——增加了资料性附录“更高的热辐射通量”(见附录C);

——增加了资料性附录“持续表面着火时间的比对”(见附录D);

——增加了“参考文献”。

本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。

本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位:新疆维吾尔自治区公安厅消防局。

本标准主要起草人:曾绪斌、赵成刚、姚建军、赵丽、邓小兵、张麓。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 14523—1993。

引言

火灾是一个复杂的现象:火灾行为及影响取决于很多相互关联的因素,建筑材料和制品的燃烧性能是由火灾性质、材料的使用方法和材料所在的环境决定的。“对火反应”试验原理在ISO/TR 3814中作了解释。

本标准规定了材料在点火源以及辐射热源条件下的潜在火灾危险特性的试验方法,它不能单独作为评价火灾行为或火灾安全的直接指南。但是,这种试验可用于材料燃烧性能的比较,从而确定材料的着火性。

术语“着火性"在ISO 13943中被定义为在特定试验条件下由于外部热源的影响,试样被点燃的难易性。在火灾危险性评估中,着火性是需要首要考虑的燃烧性能之一。但是,不能将着火性作为影响建筑火灾发展的主要燃烧性能。

此试验并不取决于石棉基材的使用。

安全警告:注意燃烧试验中,试样可能产生有毒或有害气体,可采取适当预防措施来保护身体健康,并注意采用A.7给出的安全建议。

1 范围

本标准规定了在规定热辐射条件下,厚度不超过70 mm的材料、复合材料或组件平放置时,其受火面的着火性的试验方法。

附录A给出了对正文的解释和操作的指导性说明,附录B给出了试验的局限性说明。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T 2918—1998,idt ISO 291:1997)

ISO 13943 消防安全词汇

ISO/TR 14697 对火反应试验 建筑制品基材选取指南

3 术语和定义

ISO 13943中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 组件 assembly

单一材料或复合材料的制成品(包括空气隙),如夹层板。

3.2 复合材料 composite

在建筑结构中通常能识别出离散个体的材料的合成物,如涂层材料或层压材料。

3.3 基本平整表面 essentially flat surface

在一个平面上的不平整度不超过±1 mm的表面。

3.4 受火面 exposed surface

承受试验加热条件的制品表面。

3.5 辐射照度(在表面的一个点上)irradiance(at a point of a surface)

照射在包含此点的无限小的面元上的辐射能通量与该面元面积的比值。

3.6 材料 material

单一物质或均匀分散的混合物,如金属、石材、木材、混凝土、矿物棉、聚合体。

3.7 羽状着火 plume ignition

在试样上方火羽流中出现的任何火焰,包括持续火焰或短暂火焰。

3.8 制品 product

要求提供相关信息的材料、复合材料或组件。

3.9 试样 specimen

经处理用于试验且具有制品代表性的样品(包括空气隙)。

3.10 持续表面着火 sustained surface ignition

在试样表面开始出现并能维持到下一次点火的火焰(大于4 s)。

3.11 短暂表面着火 transitory surface ignition

在试样表面开始出现但不能维持到下一次点火的火焰(小于4 s)。

4 试验原理

将试样水平安装,在10 kW/m²~70 kW/m²的范围内选择一个恒定的辐射照度作用于试样受火面。按规定时间间隔,在距离每个试样中心上方10 mm处用引燃焰点燃试样释放的挥发气体,记录试样表面着火的持续时间(参见A.2)。

注1:在高辐射照度下,测定材料着火性的装置的使用信息参见附录C。

注2:按11.5的规定记录其他类型的着火现象。

注3:对流传热同样可能对试样中心的加热和校准程序的辐射计读数产生细微的影响,但本标准使用的术语“辐射照度”能最好地表示热传递的主要模式。

5 制品的适合性

5.1 表面特性

5.1.1 具有下述特征的制品适用于本试验:

a)受火面基本平整;

b)受火面的不平整是均匀分布的,且满足:

——在一个有代表性的直径为150 mm圆形区域内,至少50%的受火面与其最高点所在平面间的深度在10 mm以内;

——对有宽度不超过8 mm、深度不超过10 mm的槽缝或孔洞的表面,在一个具有代表性的直径为150 mm的圆形区域内,该槽缝或孔洞的总面积不超过30%。

5.1.2 当受火面不能满足5.1.1 a)或5.1.1 b)的要求时,应对制品进行处理使其符合5.1.1的要求,试验报告应说明制品是经过处理进行试验的,并详细描述制品的处理方法。

5.2 非对称制品

用于本试验的制品可以具有不同的面层,或者由不同的材料按不同顺序层压而成。如果在使用中,制品的任何一面都可能暴露在外面,如使用在室内、洞穴或其他场所,那么应对制品的两面进行试验。

6 试样制备

6.1 试样

6.1.1 在每个辐射照度等级下,对制品的每个受火面均应准备5个试样。

6.1.2 试样应具有制品的代表性,正方形,边长为 mm。

mm。

6.1.3 厚度不大于70 mm的材料或复合材料应按该材料的实际厚度进行试验。

6.1.4 对于厚度大于70 mm的材料或复合材料,制备试样时,应对非受火面进行切除,使其试样厚度为 mm。

mm。

6.1.5 当从表面不平整的制品上切取试样时,应使其表面的最高点处于试样的中心处。

6.1.6 应按照6.1.3或6.1.4的规定对组件进行试验。但是,对于组件结构中的薄型材料或复合材料,空气或空气间隙的存在或垫层的结构特征都可能对受火面的着火性有显著的影响。应了解垫层材料对试验的影响,并确保任何组件的试验结果与它的实际应用相关。

当明确要求制品实际使用时要附在某种特定的基材上时,应按照规定的安装方法,将制品连同基材一起进行试验,如采用适当的粘结剂粘结或机械安装。

当实际使用的基材是不燃性或有限可燃材料时,进行试验时也可采用比实际使用的基材密度更小的参照基材(见ISO/TR 14697对基材的建议)。

6.3 试样的状态调节

试验前,试样和基板应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%、空气可以在其两面自由流动的条件下状态调节至恒重(参见A.4.3)。

6.2 基板

6.2.1 每个试样都要求使用一块基板。基板可以重复使用,要根据试验的频率和被测制品的类型来确定基板的总量。

6.2.2 基板应为正方形,边长 mm,由干态密度为(825+125)kg/m3、标称厚度为6 mm的不燃绝热板制成。其板材的标称热惯量为9.0X104 W2s /m4K2。

mm,由干态密度为(825+125)kg/m3、标称厚度为6 mm的不燃绝热板制成。其板材的标称热惯量为9.0X104 W2s /m4K2。

6.4 试样准备

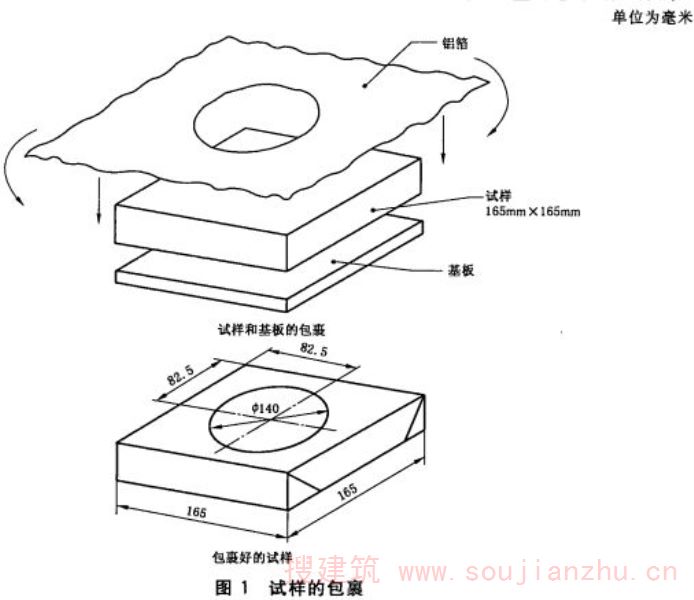

6.4.1 将经状态调节后的试样置于按6.3要求进行处理过的基板上,再用一层标称厚度为0.02 mm的铝箔将试样和基板一齐包裹,铝箔上预留一个直径为140 mm的圆孔(见图1)。铝箔的圆孔应位于试样上表面的中心位置。将试样和基板构成的组件重新置于状态调节环境中,直到达到试验的要求。

6.4.2 如果实际使用时,制品背面为空气(见6.1.6),试验时试样背面应设空气间隙。应通过在试样和基板间使用定位板来形成空气间隙。定位板的尺寸和密度同基板一样,且在其中部切了一个直径为 mm的圆孔。若已知空气间隙尺寸,定位板厚度应与空气间隙的厚度一致,但是定位板加试样的总厚度不能超过70 mm;若不知道空气间隙的大小,或者空气间隙加试样的总厚度超过了70 mm,那么试样和定位板块的总厚度应制成

mm的圆孔。若已知空气间隙尺寸,定位板厚度应与空气间隙的厚度一致,但是定位板加试样的总厚度不能超过70 mm;若不知道空气间隙的大小,或者空气间隙加试样的总厚度超过了70 mm,那么试样和定位板块的总厚度应制成 mm。

mm。

定位板和基板应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%、空气可以在其两面自由流动的环境中放置至少24 h,然后将垫块置于基板和试样之间,再按照6.4.1的规定将此组合件用铝箔包裹起来。组合件制备好后应重新放置于状态调节环境中,直到达到试验要求。

6.4.3 如果基板和用于背衬试样的定位板没有损坏,则可重复使用,但是在重复使用前应将它们置于6.3和6.4.2规定的状态调节环境中至少24 h。如果对于基板和定位板的状态调节没有质疑,也可以将其置于温度为250℃的鼓风烘箱中2 h,去除任何可挥发的残余物质,如果对状态调节仍有质疑,则不采用。

6.5 反光涂层

在真实火灾中,易反光的金属涂层容易被黑色烟灰覆盖而失去光泽。当评价有反射金属外层的材料的着火性时,应分别对制品在原始状态和在制品表面涂刷一层很薄的黑色水基乳液状态下进行评价。使用能溶解于有机溶剂中的碳黑涂料,碳黑的使用覆盖率为5 g/m2。涂刷后的试样应分别按照6.4和第11章的要求进行制备和试验。

6.6 易变形的材料

对于在辐射热下受热尺寸变化显著的材料,不适合使用本试验方法,如受热膨胀或收缩变形很大的材料。由于变形,材料表面的实际辐射照度与用温度控制器设定的辐射照度可能相差很大,从而导致本 试验方法的重复性和再现性的精密度比附录D给出的精密度更低。

7 试验装置

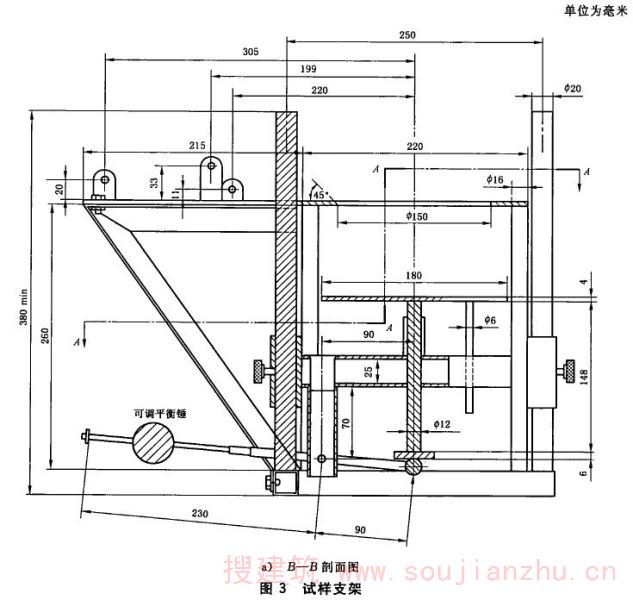

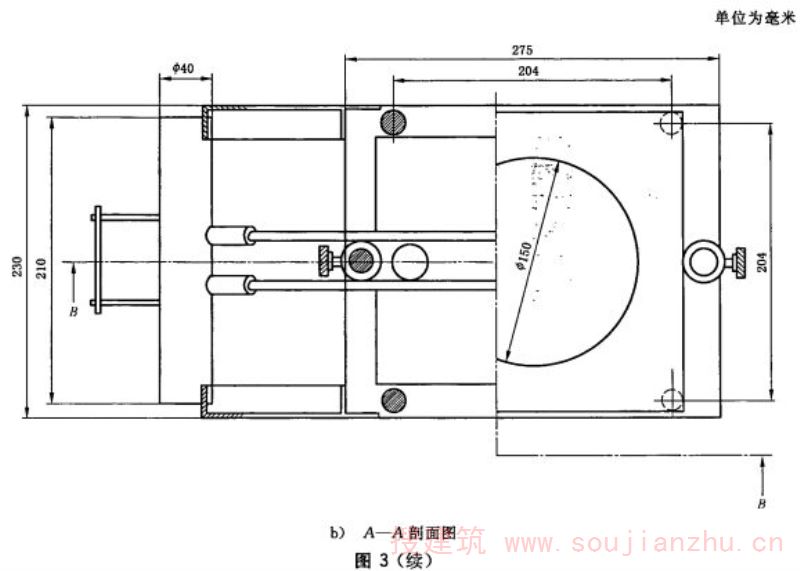

7.1 试样支撑架、护板和压板

7.1.1 试样支撑架和固定装置的其他部件都应采用不锈钢制作,支撑架由壁厚1.5 mm、尺寸25 mmX25 mm的正方形钢管制成,总尺寸为275 mmX230 mm。水平护板的边长220 mm、厚度4 mm。通过安装在护板角上的4根直径16 mm的脚架,将水平护板固定在基架正上方260 mm处。护板正中央应切割一个直径150 mm的圆形开口,开口上边缘应切割成与水平面成45°、宽度4 mm的倒角。

7.1.2 基架上安装有2根长度小于355 mm、直径20 mm的钢制垂真导杆,分别安装在支撑架的每条短边的中点处。在护板下面,两根垂直导杆之间装有一根25 mmX25 mm的水平调节杆,调节杆可以在导杆上滑动,也可以通过螺钉手动拧紧固定在某个位置,调节杆中央设有一个垂直孔套,用于固定直径12 mm、长度148 mm的垂直滑动杆,滑动杆上面顶着边长180 mm、厚度4 mm的正方形压板。压板通过平衡旋转臂推压着护板的下底面,平衡旋转臂安装在水平调节杆下边,并顶着垂直滑动杆底端。

旋转臂一端有一个滚轮顶在垂直滑动杆下端的轮毂上,在另一端安装了一个调节平衡锤。平衡锤可以平衡不同质量的试样,并在试样和护板间能够施加约20 N的恒定压力,用3 kg的平衡锤较适合。 在试验过程中,由于试样可能出现跨塌、变软、熔化,所以应设有一个调节定位装置来限制压板向上移动,最远距离为5 mm,在压板和护板之间可以选择使用垫块。

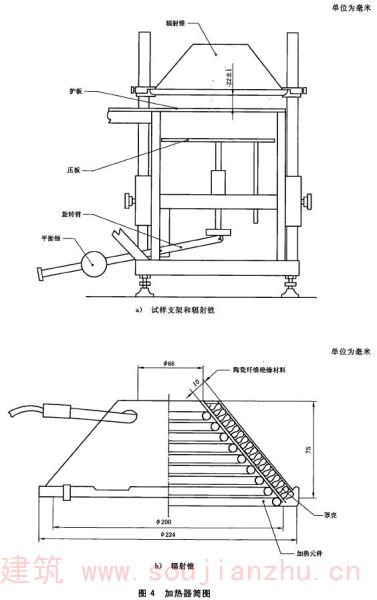

7.1.3 试样支撑架详见图3。

7.2 辐射锥

7.2.1 辐射锥由一个额定功率为3 kW的加热元件构成,加热元件为一根长约3500 mm、直径8.5 mm 的不锈钢电热管,它缠绕成圆台形并装在防护罩壳内。罩壳整体高度为(75±1)mm,顶部内径为(66±1)mm,底部内径为(200±3)mm。防护罩内外壳为厚度1 mm的不锈钢,中间夹10 mm厚、标称密度100 kg/m3的陶瓷纤维绝热材料。加热元件通过钢针牢固地固定在防护罩内表面上,在防护罩圆周上至少得使用4个夹具等距离地固定夹紧,防止防护罩底部电热管发生意外的松弛[见图4 b)]。

当垂直投影时,缠绕的加热元件对防护罩顶部开口面积的遮挡不能超过10%。

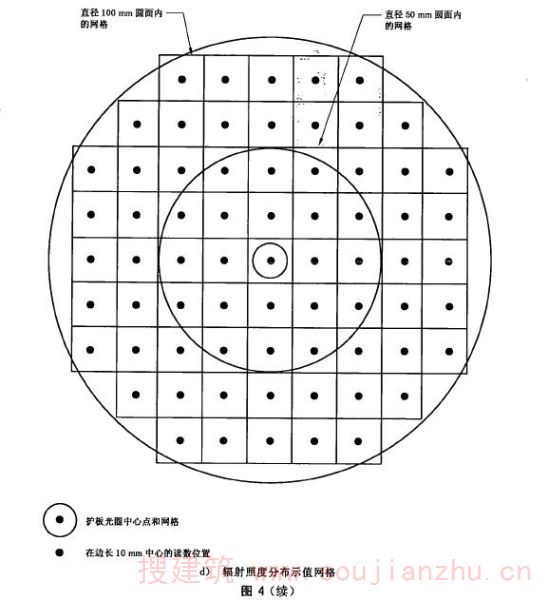

7.2.2 按照10.2的规定进行测试,在护板的开口中央或与护板底面重合的参照平面上,辐射锥应能产 生10 kW/m2~70 kW/m2的辐射照度。在参照平面上,辐射锥提供的辐射照度分布应满足在护板开口 中央直径50 mm的圆周内辐射照度与中心辐射照度的偏差不超过±3%;在直径100 mm的圆周内辐射照度与中心辐射照度的偏差不超过±5 %。

辐射照度的分布是通过图4 d)中边长为10 mm的正方形网格的中心辐射照度的读数值来确定的。 图4 d)中所有正方形网格的读数值均应满足给定公差的要求。

测试时,护板开口应完全密封,因此建议使用非常平整的标定板。.

7.2.3 辐射锥通过夹具安装固定在试样支撑架上的垂直导杆上,辐射锥防护罩的下边缘固定在护板上 表面上方(22±1)mm处。

7.2.4 辐射锥详见图4 b)。

7.2.5 通过一根和加热管紧密接触的热电偶(主热电偶)的读数来控制辐射锥的加热温度,第二根热电偶(辅助热电偶)以相似的方式安装固定在与主热电偶直径相对的位置,热电偶的响应时间不能小于有不锈钢护套、直径1 mm的绝缘热节点的热电偶响应时间。每根热电偶都固定在卷曲的加热管上,并置于顶面下辐射锥高度的1/3至1/2范围内,热电偶一端至少8 mm应处于温度大致相同的区域。

在实际使用中可参见A.5.1推荐的较为安全的热电偶固定方法。

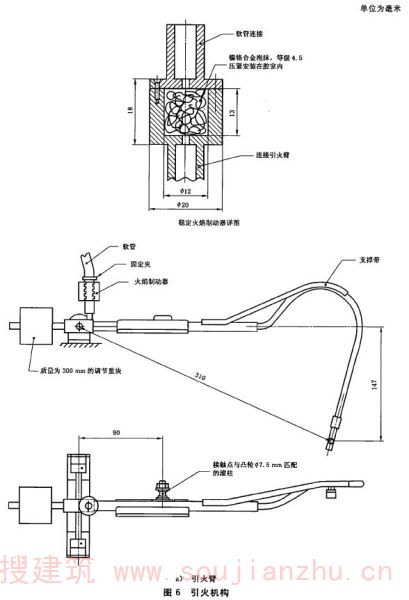

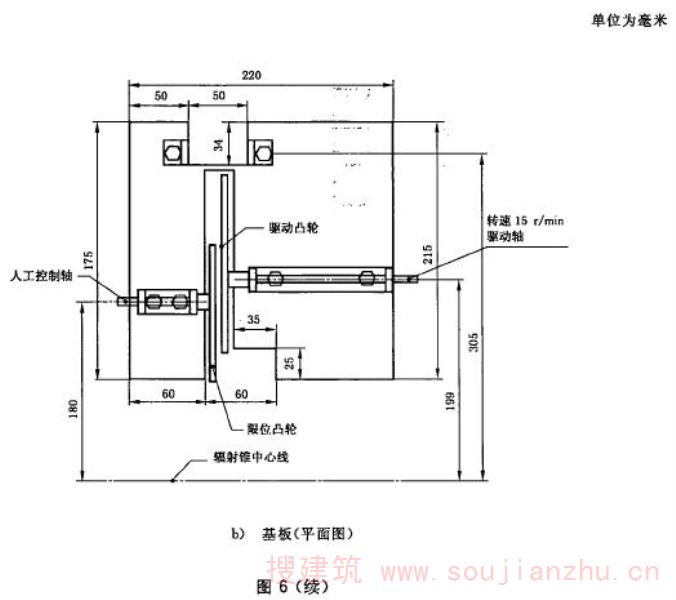

7.3 引火机构

7.3.1 试验装置应包括一个能提供引燃焰的机械装置,引燃焰能在辐射锥外被重复点燃,并能通过辐射锥移到试验位置。试验装置应能将引燃焰通过辐射锥和护板的开口伸入到护板下方最大距离60 mm 的位置。

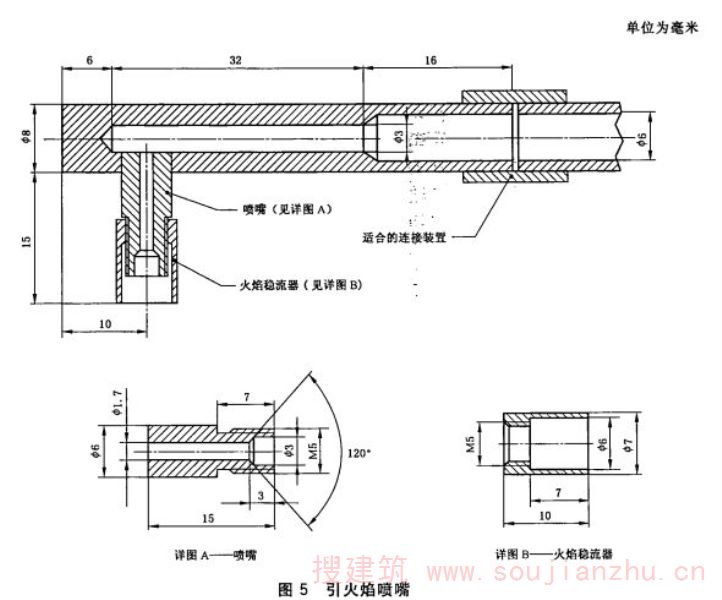

7.3.2 引燃焰从不锈钢制成的喷嘴喷出(见图5),安装在引火管端部。

7.3.3 引燃焰通常置于辐射锥上方,烟气羽流和分解产物可能从辐射锥顶面冒出。当将其置于此位置时,引燃焰喷嘴应靠近一个热输出不大于50 W的次点火源,次点火源能够重复点燃引燃焰。

注:次点火源可以是气体火焰、电热或电火花。丙烷火焰从1 mm~2 mm内径的喷嘴喷出,火焰长15 mm,热输出约 50 W。

7.3.4 对于引燃焰位置,通常应确保喷嘴在护板开口中心点上方处,火焰能水平地喷出,并与点火臂运动方向垂直,喷嘴孔中心在护板上方(10±1)mm处。

7.3.5 引火机构能自动地将引燃焰每隔 s移到试验位置,从辐射锥防护罩顶面开口到试验位置,所花的时间不能超过0.5 s,并在试验位置保持

s移到试验位置,从辐射锥防护罩顶面开口到试验位置,所花的时间不能超过0.5 s,并在试验位置保持 s,引燃焰返回到相同的位置所花的时间不能超过0.5 s。

s,引燃焰返回到相同的位置所花的时间不能超过0.5 s。

7.3.6 引火机构设有一个限位装置,能将引燃焰到达的最低点固定在试验位置上方20 mm到试验位置下方60 mm之间的任何位置。

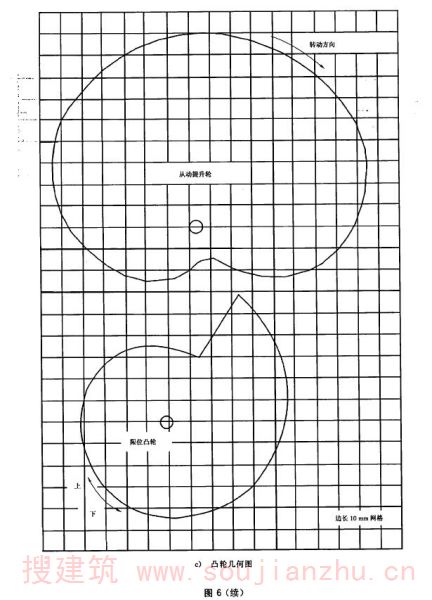

7.3.7 引火机构见图6a)、6b)和6c)。

注:引火机构应严格地按照公差要求制作,因为细微的尺寸误差都可能导致7.3.5中规定的时间的改变。但是通过对从动轮的细微调整也可以让其满足要求。

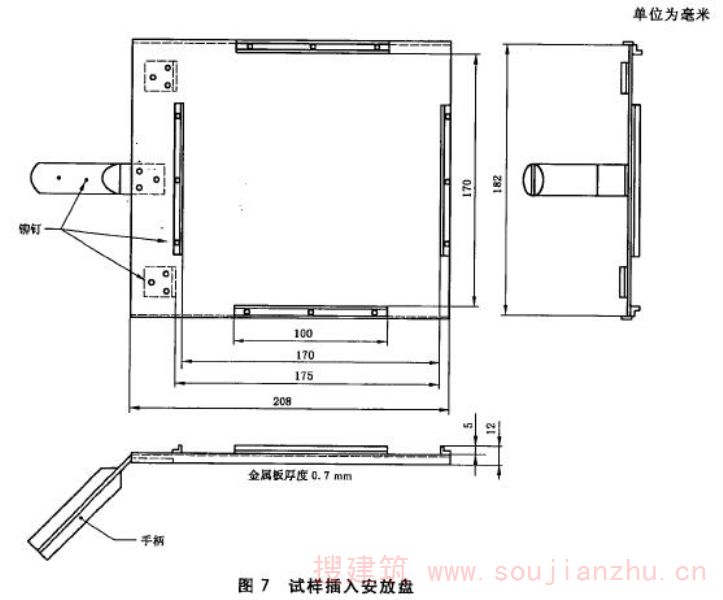

7.4 试样插入安放盘

7.4.1 试样插入安放盘用于将试样快速地插入到压板上,并将试样的受火区域准确地固定在护板开口处。

7.4.2 试样插入安放盘主要由一块金属平板构成,它的上表面有一些焊片用于固定和夹紧试样,在其下表面安装有导向装置,用于将盘固定在装置上,并用一个限位装置顶住压板,限制其插入的距离。盘上应装一个便于使用的手柄。

7.4.3 装置见图7。

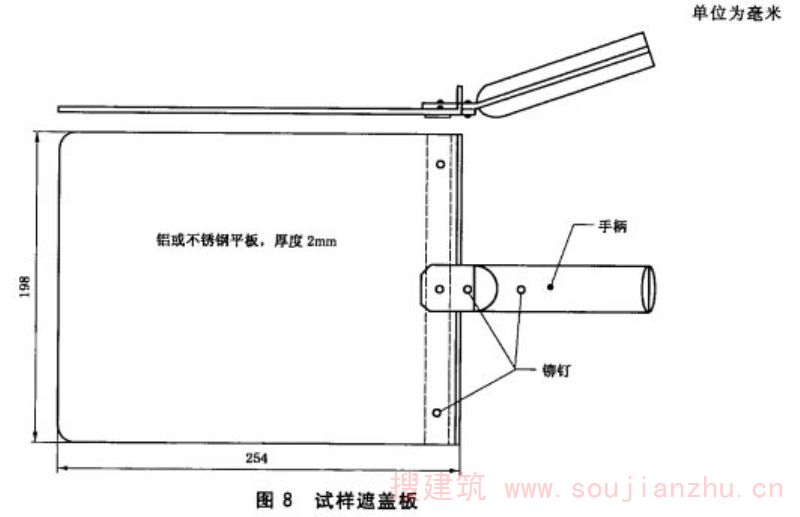

7.5 试样遮盖板

7.5.1 试验开始插入试样时,通过调节遮盖板应能保护试样不受辐射,直到试验开始。

7.5.2 遮盖板由2 mm厚的光面铝或不锈钢制成,整体尺寸要求能够覆盖护板,应设置一个限位装置,避免顶到护板,另外还应有一个手柄。

7.5.3 装置见图8。

7.6 温度监控仪

辐射锥的温度控制仪应为PID型(“3相”控制仪),用可控硅堆或相角控制输出最大值不小于15A的电流。仪器应具有10s〜150s间的积分时间调节能力、2s~30s间的微分时间调节能力,且应与加热器响应特性相匹配,控制加热器的温度应设定在分辨率±2℃上,温度输入范围约0℃〜1 000℃(给出50kW/m²的辐射照度时加热器温度在800℃范围内),对于热电偶应具有自动冷节点补偿。

应有一个能显示加热器输出的仪表,在热电偶断路时,控制仪可以使温度降到其范围最低点。

监控加热温度,特别是能显示加热器达到平衡时的温度,应用一个分辨率为±2℃的来显示,这可以与控制器合并使用,也可以单独分开使用。

7.7 辐射计(热通量计)

辐射计应为Schmidt Boelter或Gardon型,测试量程为0 kW/m2~70 kW/m2。感应辐射的靶片(可能有少量对流)为直径不超过10 mm,覆盖着耐热的黑色无光的扁平圆片。靶片被包在一个水冷壳体中,壳体的受辐射面为高光泽的金属平面,并和靶片处于同一个平面,成圆形,直径25 mm。

对靶心的辐射不能有任何的干扰,此仪器必须结实,容易安装和使用,不受气流影响,且校准稳定。辐射计精度为±3%,重现性偏差在0.5%内。

仪器进行校准时(见10.2),应与专门作为参照标准的辐射计进行比对来校准,参照标准辐射计每年都应送计量单位检定。

7.8 电压测试装置

本装置应与7.7规定的辐射计的输出相匹配,它的满度偏差、灵敏度、准确度能使辐射计的辐射照度的示值分辨率达到0.5 kW/m2。

7.9 次热电偶监控仪

应有一台仪器监控次热电偶,其分辨率相当于±2℃,可直接显示为温度或毫伏值,应有冷节点温度的公差或自动补偿,如果使用单独的温度监控仪器,则可使用一个适当的转换连接来监控次热电偶。

7.10 计时器(表)

计时器记录时间应精确到秒,其精密度为1 h偏差在1 s内。

7.11 空气丙烷供应系统

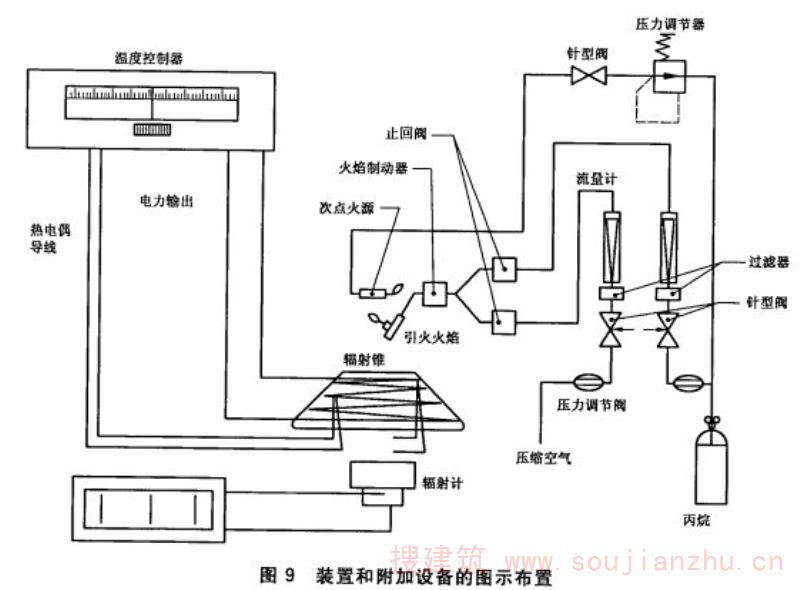

空气和丙烷通过调节阀、过滤器(如果有必要)、流量计、止回阀、适当的连接装置和火焰制动器供应给引燃焰(见图9)。

7.11.1 气体调节阀

调节阀应能对供给引燃焰的丙烷或空气的压力和流量进行调节,并达到9.2要求的等级。

7.11.2 过滤器

在丙烷或空气管路中,应安装过滤器,以消除气路中夹带的杂质(如油滴)对流量计读数的影响。

7.11.3 流量计

流量计应能对供给引燃焰的丙烷和空气的流量进行测试,其精度至少5%。

7.11.4 止回阀

在空气和丙烷管路中应有适当的止回阀,并尽可能靠近连接点安装。

7.11.5 火焰制动器

火焰制动器应安装于丙烷、空气混合物进入引火臂的入口处[见图6 a)]。

7.11.6 仪器连接

与软管连接时,应通过适当的夹具将其牢固地连接。

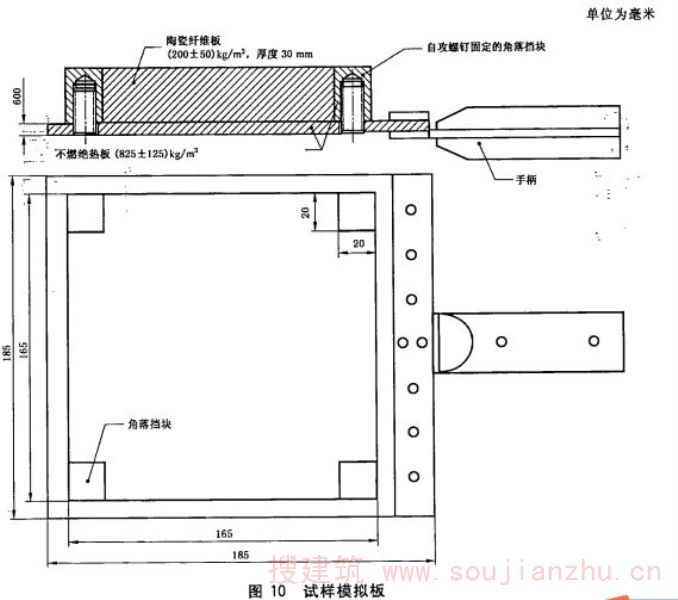

7.12 标定板

标定板由密度(200±50)kg/m3的陶瓷纤维板制成,成正方形,边长 mm,厚度不小于

mm,厚度不小于 mm。

mm。

在标定板的中心应切割一个孔槽,将辐射计紧密地安装在孔槽内。辐射计靶片与标定板的上表面处于同一平面。如果用支架支撑辐射计,则支架应安装于标定板下面。

7.13 模拟板

模拟板应按照图10的说明制作,陶瓷纤维板总厚度可以通过粘结剂或长细钉将多层薄片叠加在一起做成。

7.14 灭火板

灭火板由与基板材料相同的板材制成,其标称尺寸为300 mmX185 mmX6 mm。

7.15 烘箱

若需满足6.4.3的规定,则鼓风烘箱需能维持250℃的温度。

7.16 试样状态调节室

状态调节室应能维持常温(23±2)℃和相对湿度(50±5)%。

7.17 天平

天平的标称量程为5000 g,示值精度0.1 g。

8 试验环境

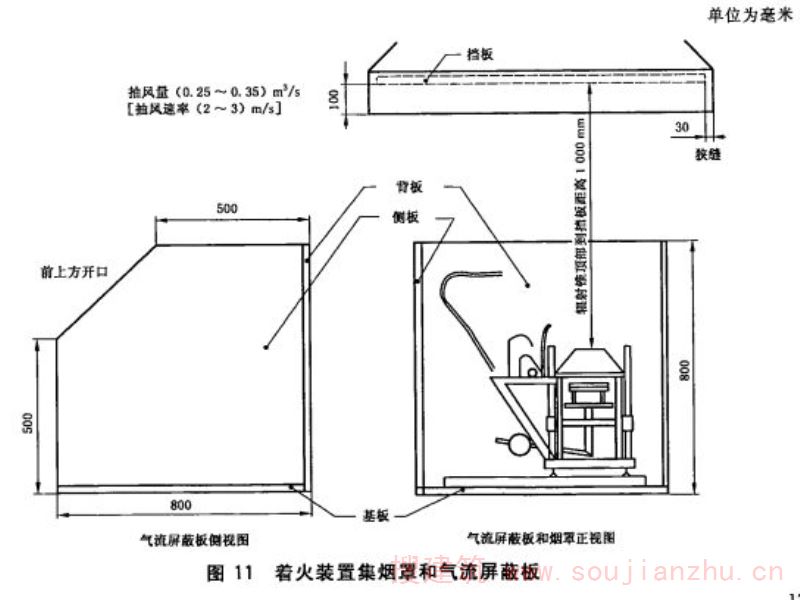

8.1 试验应在基本没有气流或有屏蔽物保护的环境中进行,试验装置周围的空气流速不能超过0.2 m/s。操作人员应避免燃烧产物的侵害,应抽除释放的烟气,但不能在装置上方形成强制排风。

8.2 图11给出了一个适当的装置屏蔽物结构图,可避免气流及烟气产物对试验的影响。

9 装置安装程序和要求

9.1 装置的安装

试验装置应置于基本没有气流影响的环境中。

9.2 引燃焰

将丙烷流量调节为19 mL/min~20 mL/min,空气流量调节为160 mL/min~180 mL/min,再将丙烷和空气混合物通入引燃焰喷嘴。这些流量应通过压力和流量调节阀来测定,并从流量计直接供给引燃焰。

9.3 电路要求

9.3.1 辐射锥的加热元件应与温度控制器的可控硅的输出相连接(见图9)。在校准和试验期间不能改变这个回路中的任何元件和导线,主热电偶与温度控制器和温度监控装置连接,次热电偶与其监控装置连接。

9.3.2 装置应接地线。

9.4 防止电信号干扰

应使用导线将辐射计与电压测试装置连接,应屏蔽导线以减小信号干扰。辐射计应接地后再连接到电压测试装置,不能通过其他线路(不通过装置框架接地)。应彻底检查所有的连接,确保接触良好。

10 校准

10.1 辐射计的安装

辐射计应安装在标定板的孔槽中。

10.2 校准程序

校准程序如下:

a)按照第9章的规定建立装置。在整个校准程序中,引火机构应保持在重复点火位置,并关闭气源。

b)将标定板置于装置中放置试样的位置,辐射计的靶片安装于护板圆形开口的中心,其靶片处于护板底面的平面上。

c)开启电源,设定控制仪的温度设置,使护板圆形开口中心的辐射照度分别为10 kW/m2、20 kW/m2、30 kW/m2、40 kW/m、50 kW/m2、60 kW/m2和70 kW/m2。加热温度最终设定后,在5 min内不作进一步调节,确保装置达到充分的温度平衡。每次完全平衡时,读取和记录次热电偶监控仪的读数,在试验中应能够精确和独立的反映加热仪温度。

d)本程序至少运行两次,第一次按温度升高设定,第二次按温度降低设定。

温度值的重现性偏差应在±5℃内,重现性偏差超出其规定要求时,则表明监控装置对温度控制不正确,或者试验环境发生了显著的改变,那么在进行下一步的校准之前应即时更正。

10.3 校准检查

以初始校准中辐射照度为30 kW/m2所对应的设定温度,多次校准辐射照度(每50个工作时至少1次),若校准偏差大于0.6 kW/m²,则应对装置进行重复校准直到满足要求。

11 试验程序

11.1 初始程序

初始程序如下:

a)按第9章的规定建立试验装置。

b)对制备好的试样和基板的组合件进行称量,然后重新进行状态调节。

c)将试样和基板的组合件安装在插入安放盘里,并置于压板上时,调节平衡锤,使试样上表面和护板间的压力为(20±2)N。可按照A.6.1规定的方法进行调节,也可使用与组合件质量相同的模拟试样来代替试样进行调节。

d)插入模拟试样板。

e)调节控制仪的温度设定,使其达到校准试验中辐射照度为50 kW/m²所对应的温度值(或要求的其他值)。

f)运行装置,加热让其达到温度平衡。当温度控制器显示加热器达到温度平衡,5 min后将试样暴露于辐射下。

g)检查次热电偶,确定其读数与校准读数值的偏差是否在±2℃内,若偏差超出容许范围,则需进行重复校准。

h)将制备好的试样从状态调节室取出,置于插入安放盘内。

i)将试样遮盖板置于护板上。

j)启动点火装置(7.3)。

k)调节引火机构中的定位装置,确保模拟板和引燃焰间的距离为10 mm。

l)将试样遮盖板置于护板上。

m)降低压板,取出模拟试样板,放入装有试件的插入安放盘。

n)松开压板。

o)当引燃焰处于重复点火位置时,立刻移开试样遮盖板,同时开始计时。

11.2 试验准备的时间要求

从11.1 i)到m)所规定的操作应在15 s内完成。

11.3 试验运行和结束

11.3.1 若试样出现持续表面着火,则停止计时,在护板上盖上灭火板,立即熄灭所有火焰,停止运行点火装置。迅速取出试样盘和试样残余物,代之以模拟试样板。然后应尽快移开灭火板(参见A.6.3)。

11.3.2 若15 min内试样没有发生持续表面着火,则在护板上盖上灭火板停止试验,并停止运行点火装置。取出试样并代之以模拟试样板,然后应尽快移开灭火板。

11.3.3 若试样出现短暂表面着火或羽状着火,则应继续试验直到试验停止。

11.4 重复试验

11.4.1 在同一个辐射照度下,按照11.1 h)到o)和11.3的操作应至少再重复测试4个试样,两次试验间隔要求有足够的时间使装置达到热平衡(参见A.6.3)。

11.4.2 在给定辐射照度下,若5个试样有一个试样发生了持续表面着火,则应在更低的辐射照度(或其他设定的更低的辐射照度)下,对另一组的5个试样进行试验。

11.4.3 重复11.4.2的操作,直到在要求的辐射照度下,对5个试样均进行了试验。

11.4.4 若在给定的辐射照度下,所有试样均没有发生持续表面着火,则应对另一组5个试样在更高的辐射照度下进行试验(或其他设定的更高的辐射照度)。

11.4.5 将加热器设定为另一个辐射照度值时,应改变温度设定,且允许装置有足够的时间达到温度平衡。

完全平衡时,次热电偶的示值与校准读数值的偏差应在±2℃内。

11.5 试验中现象观察

11.5.1 对于每个试样,应记录试样发生持续表面着火的时间。

11.5.2 在每个试验中应观察试样发生的变化,特别记录以下现象:

a)其他类型的着火时间、位置和特征;

b)试样的发光分解;

c)试样受火面的熔化、起泡、散裂、裂纹、膨胀或收缩。

11.6 特殊程序

11.6.1 柔软和易变软的制品

11.6.1.1 对于一些柔软制品,特别是低密度制品,如带涂层或不带涂层的玻璃纤维或矿物棉制品,压板的压力可能对试样边缘产生挤压,从而导致试样受火面不平整并向上凸起。这种情况在辐射锥没有加热时都可能出现。

对于此类试样,为避免因变形而承受更高的辐射照度,应在压板机构中安装一个可调的限位装置,避免挤压包裹的铝箔,维持试样表面的平整度和制品的标称厚度。可以选择在压板和护板中使用垫块。

11.6.1.2 对于受热容易收缩、变软或熔化的试样,可通过调节压板机构上的可调限位装置或压板和护板间的垫块,避免压板对试样边缘包裹的铝箔过分挤压。

11.6.1.3 某些制品可能影响点火装置的运行,如材料受热后有黏性,易附在点火装置上;有些软质材料或受热变软的材料会把引火臂淹没;有些材料会膨胀并产生机械强度很低的泡沫烧焦层。对于这些制品,有必要调节可调限位装置来限制点火装置的移动距离,让它接近但不接触试样的受火面。

11.6.1.4 某些材料(如PVC)含有高浓度阻燃剂的材料,这些制品在辐射热下会产生大量烟气而使引燃焰熄灭,并阻碍次点火源对它的重新点燃。若15 min内,采取了必要的方法重复点燃引燃焰,仍反复出现火焰熄灭,则试验结果应为没有持续表面着火,且注明:制品分解,引燃焰反复熄灭。

11.6.2 有反光层的制品

对于有反光层的制品,不管是否涂刷碳黑涂料,由于引火机构可能损坏材料表层或反光层,因此引火机构工作可能不是很理想。对于这些制品,可以通过使用可调限位装置来限制引火机构的移动距离, 让它接近但不接触试样的受火面。

11.6.3 含空气隙的组件

对于背火面有空气隙的组件,应特别注意避免引燃焰喷嘴刺穿试样表面而进入后面的空气隙,必要时应采用可调限位装置来避免这种情况的发生。

11.6.4 不平整表面的制品

对表面不平整的制品进行试验时,有必要采用限位装置来调节喷嘴口出来的火焰位置,使其到试样最高点的距离为10 mm,必要时,应根据试样表面的形状来调节可调限位装置。

12 结果的表述

12.1 在每个辐射照度下,对每个试样报告应给出持续表面着火时间,以s表示。

12.2 若15 min内没有试样发生持续表面着火,在此辐射照度下,试样的试验结果应表述为“没有持续表面着火”。

12.3 若在给定的辐射照度下,5个试样都没有发生持续表面着火,则不需要在更低的辐射照度下进行试验,但在报告中应注明“在更高的辐射照度下不着火,没必要试验”。

13 试验报告

试验报告应尽可能全面,对于每个单独试样,应给出在每个辐射照度下的着火时间,记录试验过程中的现象和影响结果的因素。在报告中应给出下面的基本信息,并附在试验报告的概述中:

a)试验室名称和地址。

b)受检单位名称和地址。

c)生产单位(供货单位)名称和地址。

d)试验制品的详细描述,包括商标名称、组分、结构、经纬向、厚度、状态调节后试样的密度和质量、试样的受火面;给出基材的说明和安装方法;对于合成物和组件,应给出每个组分的厚度、密度和整个样品的表观密度;还应给出表面的处理说明(如黑色涂层等)。

e)对有些制品,应特别说明生产日期、处理情况或受火面。

f)注明“试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能将它们作为评价制品实际使用时潜在火灾危险性的唯一依据”。

附录A(资料性附录)正文的注解及操作指南

导言

本附录为试验操作人员和结果的使用者提供了关于本标准更具体的要求和背景信息。

A.1 定义

为便于说明将测试的材料定义为制品,制品可以是单一材料、复合材料或组件。

同种材料使用条件不同时,其着火性可能有显著差异,如一种厚型材料,背衬一层轻质绝热基材与背衬一层高密度高传热性基材,其燃烧性能是不一样的。因此考虑材料的实际应用是很重要的。

本试验方法对三类建筑制品进行了定义。

A.2 试验原理

本试验方法是测试材料的着火性能,其原理为材料表面暴露于辐射热中时,将释放出挥发性气体,若此时存在一个小的点火源,就会引燃气体产生持续燃烧。本方法是考察材料在有附加热辐射条件下,直接承受火焰作用时的抗点燃能力。无附加热辐射时,制品的着火性主要与火焰的施加时间、总的热释放有关。

资料显示(见参考文献[4]),试样着火前,其分解产物的烟气羽流对辐射会发生吸热作用。

A.3 制品测试的适合性

A.3.1 本试验方法及设备尽管是用于测试表面平整的试样,但是也可用来测试表面具有一定不规则性的制品。建筑制品根据其表面特点划分为两类,即规则成形面或槽纹面(如波纹板)和压花、痕纹或微孔面(例如具有花纹的矿棉纤维瓦)。对于表面非规则的试样,其尺寸需满足所受到的热辐射照度与表面平整的试件所受到的热辐射照度相同,且要求其大部分表面应位于测试平面上。

A.3.2 试样表面应具有被测材料的代表性。若不能得到具有代表性的试样,则需进行多个试验,以对该制品表面的不同部位进行全面评价。对于表面尺寸不满足要求的制品,将其制成平整表面时,也需进行多个试验以对该制品表面的不同情况进行全面评价。不论是哪种情况,都需分别记录试验结果。

A.3.3 若要求对试样表面不规则区域进行评价,则可对制品表面进行加工,使其低于最高点10 mm,然后对加工出来的表面进行评价。

A.3.4 对于表面热吸收率低的制品(如光泽金属面、光泽搪瓷面),其试验结果应谨慎处理(参见附录C)。对于黑色表面的制品,可以通过附加试验提供的信息来判断其在火灾中的着火性。

A.3.5 对于厚度较大,受热易熔化的制品,本试验方法在某种程度上来说是不适合的,因为施加在熔化表面的热辐射照度比施加在初始表面上的热辐射照度小,并且靠近熔化材料的引燃焰的施加时间也减少了。

A.3.6 对于受热膨账显著的制品,将无法得到有效的结果,尽管对引燃焰采取必要的手动调节,可容许一定程度的膨胀,但其结果也是不准确的。

A.4 试样准备

A.4.1 试样安装时,应确保产品与其实际使用情况相一致。对于薄型材料或组件,特别高热导率的材料,空气间隙的存在和下层结构的特征都可能显著影响其受火面的着火性。增加下层结构的热容,就会增加“热沉”效应,延迟受火面的着火时间。任何背衬试件的材料,如基板,都可能改变“热沉”效应,从而对试验结果有着根本性的影响。

对于薄型材料或组件,在实际应用中如果基材是不固定的,那么应根据实际应用情况,选定不同的基材进行试验。基材的“热惯量”(与产品的导热率、密度、比热有关)及其燃烧性能均会影响材料或组件的着火性。

A.4.2 对于非常规试件,需做进一步的研究,如对于一种薄型试件,在实际应用中其背面是空气,那么在试验中应设法在其背面设置空气隙,以尽可能模拟实际应用的情况。在某些情况下,用封闭的孔洞来代替空气间隙还可能带来问题。

A.4.3 恒重是重要条件,纤维类材料在状态调节环境中需要放置超过两周才能达到平衡,而塑料类材料所需时间要短些。除非现行标准有别的要求,否则塑料类材料在试验前要求在温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%条件下状态调节至少48 h,在状态调节后应立即进行试验。

A.5 试验设备安装

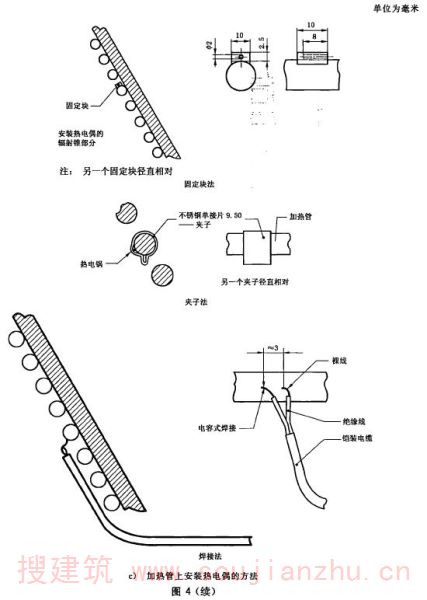

A.5.1 适合用以下三种方法将热电偶固定在辐射锥上:

a)对于能够在900℃温度下持续工作,具有绝缘热接点,直径为1 mm的K型(Ni-Cr/Ni-Al)或R型(Pt/Pt 13%Rh)不锈钢铠装热电偶,可以采取在加热元件上焊一个带孔的不锈钢座,焊接材料熔点高于900℃,将热电偶插入孔中[见图4 c)]。

b)对于能够在900℃温度下持续工作,具有绝缘热节点,直径为1 mm的K型或R型不锈钢铠装热电偶,可以通过一个小型不锈钢夹子将热电偶固定在加热器上。

c)对于直径为0.5 mm的玻璃纤维绝缘K型热电偶,将其单独焊接在加热元件上。热电偶的连接可以通过电容式点焊机将其金属线单独焊接在加热元件上,间距约3 mm[见图4 c)]。

不管是用夹子还是用不锈钢座对热电偶进行固定,其接触部位都应用砂纸打磨光滑。在设备进行校准之前加热器应在600℃~700℃之间运行几天,以使其热辐射通量达到稳定值。对于新的加热器,其校准频率应比10.3要求的次数更多,直到加热器达到稳定。

可通过辐射锥上面、下面或侧面微孔将热电偶插入辐射锥。热电偶进入辐射锥时应固定。

A.5.2 当试样表面尺寸稳定时,图2和图6中的引燃焰装置可满足其施火时间为 s。若试件膨账,表面扩大,引燃焰的施加时间宜延长;若试件收缩,则施火时间宜缩短。凭经验若有必要时,宜对引火机构进行改进,使其维持

s。若试件膨账,表面扩大,引燃焰的施加时间宜延长;若试件收缩,则施火时间宜缩短。凭经验若有必要时,宜对引火机构进行改进,使其维持 s的施火时间。不同型号的装置,其引燃焰的施加时间将保持一致。9.2中规定的流量对应的引燃焰约为10 mm长。

s的施火时间。不同型号的装置,其引燃焰的施加时间将保持一致。9.2中规定的流量对应的引燃焰约为10 mm长。

A.5.3 允许采用相位角控制辐射锥的温度控制器,宜采用电子过滤来防止对低频信号的干扰。

A.6 试验程序

A.6.1 设定平衡机构,要在压板与护板间产生约20 N的力,一个简便的方法是采用旋转臂作为平衡机构。如果在枢轴另一端临时悬挂一个2 kg的重物,则可通过增减重量或是调节其悬挂位置而得到所需的平衡力。在滑杆上移动2 kg的重物,就可以在滑杆上产生一个适当的力,并施加于压板上。

A.6.2 进行多种材料的测试时,在改变辐射照度前,一组试样测试完毕,宜在相同辐射照度下对另一种试样进行连续测试。在这种情况下,有必要对试件重量平衡进行重新调节。

A.6.3 —旦试样着火,宜尽快灭火,避免因气流使辐射锥过度冷却。两次试验间应留有足够的间隔时间使设备达到平衡。

通过温度显示仪判定加热器是否达到温度平衡。温度平衡后,至少应间隔3 min才能进行下一个试样的试验,以使设备的其他部分也达到温度平衡。同样改变了辖射照度,也需3 min后才能进行下面的试验。

A.6.4 宜仔细观察试件表面发生的变化、引燃焰接触试件表面时的情况。若对引火机构的移动距离采用了可调限位装置,则在后续试验中可要求采用相同的调节。

A.6.5 建议试验过程中操作者尽量不要突然快速移动,以免影响环境气流。

A.7 安全

引言中已作了安全警告,注意试验过程中释放的有毒有害气体。同时还要注意辐射锥带来的危险, 注意主电源的使用以及试件着火后用水灭火和冷却存在的危险。同时不得忽视试验过程中某些试样可能会有熔滴物或是尖锐碎片溅出,因此操作者宜做好对眼睛的保护。

附录B(资料性附录)试验的应用及限制

本标准规定的试验方法主要适用于平板类建筑制品(单一材料、复合材料、组件),这些制品可能出现在火灾中,制品的着火及其燃烧可能会影响火灾的增长及传播。本试验测试制品在火源热辐射及引燃焰作用下被点燃的能力。实际情况中,这种受火作用可能是由连续或间断的火焰接触、余烬火星、燃烧滴落物造成的。

本方法是ISO/TC 92开发的对火反应试验之一,通常需要综合考虑试验结果来判定制品对火灾的影响,然后根据影响对建筑提出相应的要求。

本试验提供的信息可用来评价墙和天花板内衬材料、铺地系统、外部覆层和风管绝热材料等。在特定火灾场景中,可以准确描述制品的受火情况,因此试验结果可以直接反映制品在实际使用中的燃烧性能。在某些情况下,不能准确给定火灾场景,但通过试验可区分哪些材料易点燃,哪些材料不易点燃。这将有助于区分材料的火灾危险性。

本方法也可应用于非建筑材料制品。

数据显示着火性试验和火焰传播试验存在一定的关系,特别在高辐射通量下这种关系更明显,着火性试验可作为对火灾增长进行评价的一个较好的测试方法。

本方法不包括对材料在无附加热辐射而直接作用在火焰下的着火能力的评价。

试验使用水平试件,更多的是考虑材料热塑性测试,不代表制品在实际使用中是处于水平方向的。某些情况下,垂直试件实际受火面的着火性不能简单地通过测试一个较小的垂直试件来获得。试件方向影响着着火性的其他因素,如试样挥发物的吸热,试件表面空气流的改变等。试件的安装方向及尺寸也可能相互影响。

本试验还与火焰的产生、传播、发展条件有很大的关系。当火焰传播到某点时,由于辐射对其他可燃物的作用,火灾可能出现一个新的传播或发展阶段。例如,在房间墙面附近一个较小的火源,如果点燃了可燃内衬材料,那么火焰传播就可能很快;如果室内火灾已充分发展,通过门洞,走廊内衬材料便可能受到强烈的热辐射作用,点燃的内衬材料则可能达到一个新的火灾发展阶段。

通过空间分隔来防止火焰传播,必须重点考虑辐射着火(如建筑物之间火灾传播可以通过足够的间隔来阻止)。由于建筑物空间间距是以纤维质材料被引燃所需的临界辐射为基本原理进行控制的,因此建筑材料的着火性已经成为一个特别重要的因素。

本试验方法的特点是通过辐射对试件进行加热。具有光亮金属面的试件在试验中比其在实际应用中表现出更好的着火性,其原因在于在实际使用中,材料与火焰及分解气体接触时,金属表面由于受烟气堆积和湿气聚积的影响,其吸热将明显增加。不能根据材料的视觉表面来判断材料对热辐射的吸收。 白色表面对白光吸收率较低,但其对火焰的热辐射却有较高的吸收率。

附录C(资料性附录)更高的热辐射通量

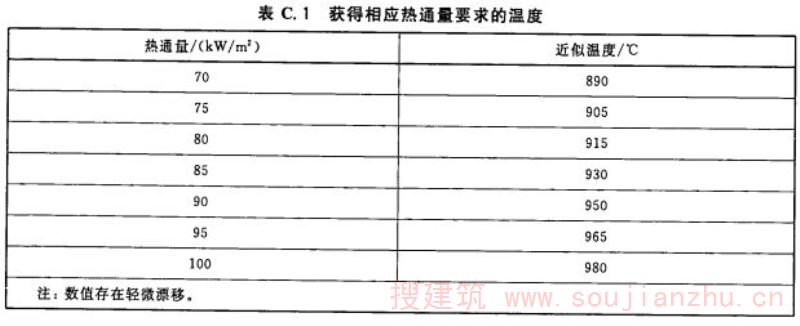

对本标准规定的设备在更高的热通量等级下试验的可行性已作了研究。通过对大量材料的研究表明,用本标准中的方法和设备,在常规操作下可使热通量达到70 kW/m2,并且还可以在更高的热通量下工作。加热器能在75 kW/m2~95 kW/m2之间提供一个稳定的热通量,可稳定长达6 h。

设备在100 kW/m2的热通量情况下,超过7 h,辐射照度有轻微的波动。热通量在100 kW/m2~102 kW/m2时有一点轻微的向上漂移。

表C.1给出了温度与70 kW/m2~100 kW/m2之间的热通量的对应关系。

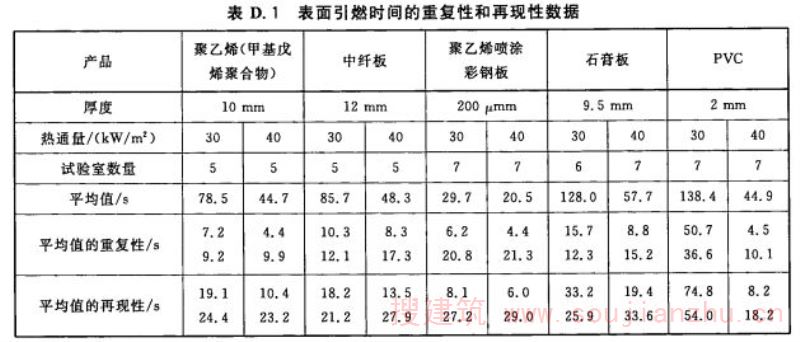

附录D(资料性附录)持续表面着火时间的比对

按照本标准给出的试验程序、在6个实验室间对5种材料进行了比对试验。试验结果表明其着火时间没有显著差异。但某些材料的持续着火时间存在一定的差异,且随着辐射照度降低这种差异越大,因此不同的试验只采用单独的数值是没有意义的。

尽管这些试验室测得的持续着火时间没有显著差异,但着火时间对于热通量是很敏感的,因此试验时应特别注意对辐射照度的测试和装置的校准。

表D.1给出了试验结果的平均值、重复性及再现性的统计分析,根据ISO 5725-1的要求,为便于检查,试验结果以s及平均值的百分数表示。

重复性(r)是指对相同材料、以相同试验方法、在相同试验条件(相同试验室、相同设备、相同操作者、较短的试验间隔)下两次着火时间的差异期望落在某一预定区间的概率(取95%置信区间)。

再现性(R)是指对相同材料、以相同试验方法、在不同试验条件(不同试验室、不同设备、不同操作者、不同的试验时间)下两次着火时间的差异被期望落在某一预定区间的概率(取95%置信区间)。

表D.1中的值显示某些制品在较低的辐射照度下偏差相对较大。

参考文献

[1] ISO/TR 3814:1989,Tests for measuring “ureaction to fire”of building materials—Their development and application.建筑材料“对火反应”试验方法开发和应用。

[2] ISO/TR 5725-1:1994,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and re sults—Part 1:General principles and definitions.测定方法与结果的准确度(正确度与精确度)第1部分:一般原理和定义。

[3] ISO/TR 65851:1979,Fire hazard and the design and use of fire tests.火灾风险及火灾试验的设计和运用。

[4] KASHIWAGI,T. Experimental observation of Radiative Ignition Mechanisms,combustion and Flame,34,1979,pp. 231-234.热辐射引燃机理的实验观察.燃烧和火焰,34,1979, 231-244。