Appearance

《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB 10020-2017

🗓️ 国家铁路局 实施时间:2017-05-01

前言

中华人民共和国行业标准

铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范

Code for Design on Rescue Engineering for Disaster Prevention and Evacuation of Railway Tunnel

TB 10020 2017

J 1455-2017

主编单位:中国铁路经济规划研究院

批准部门:国家铁路局

施行日期:2017年5月1日

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

(工程建设标准2017年第4批)

国铁科法〔2017〕14号

现公布《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》(TB 10020-2017)行业标准,自2017年5月1日起实施。《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》(TB 10020-2012)同时废止。

本标准由中国铁道出版社出版发行。

国家铁路局

2017年2月20日

本规范是根据国家铁路局构建铁路工程建设标准体系的要求,为满足铁路隧道防灾疏散救援工程建设和发展需要,统一铁路隧道防灾疏散救援工程设计标准,提高铁路隧道防灾疏散救援工程设计水平,保障铁路隧道运营安全,在《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》TB10020-2012基础上,总结了近年来我国高速、城际、客货共线铁路隧道防灾疏散救援工程建设的实践经验,充分借鉴了国内外铁路隧道防灾疏散救援研究成果和有关标准的规定,经广泛征求意见全面修订而成。

本规范全面贯彻了国家安全生产和铁路运输安全相关法律法规,强化了安全疏散、节约资源等技术要求,注重总体设计,并结合我国国情、经济社会发展水平等因素,合理确定了铁路隧道防灾疏散救援工程主要设计标准,进一步提升了规范的科学性、安全性和经济性。

本规范共分7章,包括:总则、术语、基本规定、土建工程设计、通风设计、人员疏散设计、机电设施及其他,另有2个附录。本次修订的主要内容如下:

1.调整了规范适用范围,修订了铁路隧道防灾疏散救援工程设计原则,明确了着火列车疏散救援指导思想。

2.修改了“隧道群”的定义,增加了“隧道口紧急救援站”、“疏散通道”、“必需安全疏散时间”和“可用安全疏散时间”等术语。

3.明确了防灾疏散的原则,增加了火灾规模、人员安全疏散时间标准等相关要求。

4.修改完善了紧急救援站、紧急出口、避难所、疏散通道、横通道、防护门等疏散救援工程设施的设计标准及相关设备配套要求;补充了适用于城际和水下隧道防灾疏散救援工程设计相关规定。

5.明确了通风设计条件、通风方式和通风标准,规定应急通信、设备监控、应急照明、防灾救援设备等辅助设施的设置要求。

6.增加了人员疏散模式、人员疏散安全判定标准以及安全疏散时间计算方法等内容。

7.完善了应急供电、机电设施及其他等相关要求,增加了导向标志的设置要求。

8.增加了通风计算、停车导向标志附录。

本规范执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请及时将意见及有关资料寄交中国铁路经济规划研究院(北京市海淀区北蜂窝路乙29号,邮政编码:100038),并抄送国家铁路局规划与标准研究院(北京市西城区广莲路1号,邮政编码:100055),供今后修订时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

主编单位:中国铁路经济规划研究院

参编单位:西南交通大学、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司

主要起草人:赵 勇、王明年、陈绍华、马志富、于丽、倪光斌、李国良、喻 渝、肖明清、林传年、鲜 国、王 峰、魏佳良、朱 勇、焦齐柱、安玉红、方钱宝、刘丽华、代仲宇、蹇 峡、景德炎、唐国荣、田四明、李传富、李 琦、那艳玲、李 博、任建旭、王 颢、赵 伟、茹 旭、霍建勋、郭 辉、蒋 超、秦小光。

主要审查人:史玉新、张 剑、刘 珣、刘 燕、薛吉岗、王哲浩、付 锋、肖广智、赵武元、柳墩利、王学林、马静波、杨国柱、杨柏林、胡定成、马慧金、贺建斌、刘艳青、孙建明、吕 刚、陈 梅、潘继军、谭忠盛、吴大鹏、苏新民、邓烨飞。

1 总则

1.0.1 为贯彻国家安全生产和铁路运输安全相关法律法规,保障旅客列车在隧道内发生火灾等事故后人员的安全疏散与救援,统一铁路隧道防灾疏散救援工程设计技术标准,使铁路隧道防灾疏散救援工程安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建高速铁路、城际铁路以及客货共线铁路隧道防灾疏散救援工程设计。

1.0.3 铁路隧道防灾疏散救援工程设计应遵循以人为本、安全疏散、自救为主、方便救援的原则。

1.0.4 列车在隧道内发生火灾时,应控制列车驶出隧道进行疏散;当列车不能驶出隧道,应控制列车停靠在紧急救援站进行疏散和救援。

1.0.5 铁路隧道防灾疏散救援工程应加强总体方案设计,统筹接口设计,确保使用功能。

1.0.6 铁路隧道防灾疏散救援工程设计除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 隧道群 tunnel group

相邻隧道洞口间距小于一列旅客列车长度的一组隧道。

2.0.2 隧道内紧急救援站 emergency rescue station in tunnel

设置在隧道内,满足着火列车停靠、人员疏散及救援的站点。

2.0.3 隧道口紧急救援站 emergency rescue station between continuous tunnel portals

设置在隧道群明线及洞口段,满足着火列车停靠、人员疏散及救援的站点。

2.0.4 紧急出口 emergency exit

设置在隧道内,供事故列车内人员直接疏散到隧道外的坑道。

2.0.5 避难所 refuge

设置在隧道内,供事故列车内人员临时避难,并能疏散到隧道外的坑道。

2.0.6 疏散通道 evacuation walkway

隧道内纵向贯通设置,供人员应急疏散的通道。

2.0.7 横通道 passage-way

连接两座并行隧道或隧道与平行导坑,供人员应急疏散的通道。

2.0.8 防灾通风 ventilation for disaster prevention

为满足着火列车人员安全疏散及救援所进行的供风、排烟。

2.0.9 必需安全疏散时间 required safety egress time

从着火列车停车开始到列车中所有人员疏散至安全区域所需的时间。

2.0.10 可用安全疏散时间 available safety egress time

从着火列车停车开始至火灾发展到对人员安全构成危险所需的时间。

3 基本规定

3.0.1 防灾疏散救援工程应综合考虑线路技术标准、工程分布、工程特征、环境条件、运营管理模式等因素进行总体方案设计。

3.0.2 隧道防灾疏散应以洞外疏散为主,疏散路径和设施应结合隧道线路运输性质、环境条件、辅助坑道条件等设置,并制定相应的疏散预案。

3.0.3 紧急救援站应满足着火列车停车后人员疏散要求;紧急出口、避难所及横通道应满足事故列车人员疏散要求。

3.0.4 隧道内应设置贯通的疏散通道,单线隧道单侧设置,多线隧道双侧设置。

3.0.5 长度20km及以上的隧道或隧道群应设置紧急救援站,紧急救援站之间的距离不应大于20km。

3.0.6 长度10km及以上的单洞隧道,应在洞身段设置不少于1处紧急出口或避难所。

3.0.7 长度大于等于5km且小于10km的单洞隧道,宜结合施工辅助坑道,在隧道洞身段设置1处紧急出口或避难所。

3.0.8 互为疏散救援的两条并行隧道,应设置相互联络的横通道。

3.0.9 设置紧急救援站的隧道,其紧急出口、避难所、横通道等疏散设施的设置应符合本规范第3.0.6~3.0.8条的规定。

3.0.10 疏散救援土建工程设施应按永久工程进行结构及防排水设计。用于疏散的通道,其地面应平整、稳固,无积水。

3.0.11 隧道口紧急救援站、紧急出口洞口处宜设置临时待避场地,并具有接受外部救援的条件。

3.0.12 隧道设计火灾规模应按同一隧道或隧道群同一时间段内只有一节旅客列车车厢发生火灾确定。火灾规模应按线路运行的列车类型确定,动车组可采用15MW,普通旅客列车可采用20 MW。

3.0.13 隧道防灾通风设计应遵循人烟分离的原则。

3.0.14人员安全疏散时间应符合下列规定:

1 可用安全疏散时间大于必需安全疏散时间。

2 隧道内紧急救援站的必需安全疏散时间不宜超过6min。

3.0.15 防灾疏散救援工程设计应包括以下主要内容:

1 总体方案设计:防灾疏散救援工程设置形式、规模和数量。

2 土建工程技术参数确定:疏散通道尺寸;横通道的间距、断面净空尺寸;紧急救援站、紧急出口、避难所、防护门等相关技术参数。

3 相关设施配套:通风、应急照明、供电、应急通信、设备监控、消防等设备系统。

4 疏散救援设施及设备的接口设计。

3.0.16 防灾疏散救援配套设施及控制系统应纳入运营单位的应急管理系统。

4 土建工程设计

4.1 一般规定

4.1.1 防灾疏散救援土建工程应统筹隧道、通风、电力、牵引供电、通信、信号、房建、给排水、机械等相关专业进行系统设计。

4.1.2 紧急救援站应结合隧道及隧道群特点采用隧道内紧急救援站或隧道口紧急救援站。

4.1.3 隧道及隧道群内设有车站时,防灾疏散救援工程应结合车站设施统筹设计。

4.1.4 防灾疏散救援工程的机电设备安装处应采用一级防水标准,其他地段不应低于三级防水标准。

4.2 隧道内紧急救援站

4.2.1 隧道内紧急救援站宜设置在地质条件较好、便于利用辅助坑道地段,不宜设置在含有毒有害气体的地段。

4.2.2 隧道内紧急救援站设计应包括以下内容:

1 紧急救援站的位置、型式及规模。

2 紧急救援站站台长度、宽度、高度等。

3 横通道间距、尺寸。

4 横通道防护门的类型,通行净宽、净高。

5 待避区位置及尺寸。

6 防灾通风、供电、灭火、应急照明、应急通信、监控及标志等消防设施。

4.2.3 隧道内紧急救援站可采用以下型式:

1 加密横通道型,适用于双洞单线隧道。

2 两侧平导型,适用于单洞双线隧道。

3 单侧平导型,适用于单洞单线隧道。

4.2.4 紧急救援站的长度应为旅客列车编组长度加一定余量,可按以下长度选取:

1 高速铁路可取450m。

2 客货共线铁路可取550m。

3 城际铁路采用8辆编组时可取230m。

4.2.5 紧急救援站站台设计应符合下列规定:

1 单线隧道单侧设置,双线隧道双侧设置,站台宽度不宜小于2.3m。

2 站台面高于轨面的尺寸不宜小于0.3m。

3 站台边缘距线路中线的距离可取1.8m。

4.2.6 紧急救援站内的横通道间距不宜大于60m。

4.2.7 紧急救援站内横通道断面净空尺寸不宜小于4.5m×4.0m(宽×高)。

4.2.8 紧急救援站内横通道纵向坡度不宜大于12%,防护门开启范围应为平坡。

4.2.9 紧急救援站的平行导坑断面净空尺寸应综合疏散、通风、施工等因素确定,并不宜小于4.5m×5.0m(宽×高)。

4.2.10 紧急救援站内待避区面积不宜小于0.5㎡/人。

4.3 隧道口紧急救援站

4.3.1 隧道口紧急救援站宜设置在疏散条件较好、明线段较长的地段。

4.3.2 隧道口紧急救援站设计应包括以下内容:

1 紧急救援站的位置、型式及规模。

2 疏散设施的设计参数。

3 待避区位置及面积。

4 防灾通风、供电、灭火、应急照明、应急通信、监控及标志等消防设施。

4.3.3 隧道口紧急救援站可采用以下型式:

1 洞口疏散型:适用于明线段长度大于250m的隧道群。

2 洞口辅助坑道型:适用于单、双洞隧道群。

3 洞口横通道加密型:适用于双洞隧道群。

4.3.4 隧道口紧急救援站的明线段长度小于250m时,宜设置防灾通风系统;大于等于250m时,可不设置防灾通风系统。

4.3.5 隧道口紧急救援站的长度应包括明线段与两端洞口段长度之和,且明线段与任意一端隧道洞口段长度之和不小于列车长度。

4.3.6 隧道口紧急救援站横通道、辅助坑道、防护门、待避区面积等应符合本规范第4.2节相关规定。

4.3.7 隧道口紧急救援站的站台可不予加宽,洞内外站台应顺接,站台与待避区之间应设连接通道。

4.4 紧急出口避难层

4.4.1 紧急出口设计应符合下列规定:

1 优先选择平行导坑或横洞。

2 当选择斜井作为紧急出口时,其坡度不宜大于12%,水平长度不宜大于500m。

3 当选择竖井作为紧急出口时,其垂直高度不宜大于30m,楼梯总宽度不应小于1.8m。

4 斜井、横洞式紧急出口断面净空尺寸不宜小于3.0m×2.2m(宽×高);平行导坑断面净空尺寸不宜小于4.0m×5.0m(宽×高),竖井式紧急出口尺寸按照楼梯布置确定。

4.4.2 避难所设计应符合下列规定:

1 设置避难所的辅助坑道断面净空尺寸不宜小于4.0m×5.0m(宽×高)。

2 避难所内应设置待避区,待避面积不宜小于0.5㎡/人。

4.4.3 紧急出口及避难所内应设置通风、应急照明、应急通信、监控等设施。

4.5 横通道

4.5.1 并行的两座隧道或隧道与平行导坑之间的横通道间距不宜大于500m,困难条件下不应大于1000m。

4.5.2 横通道设计应符合下列规定:

1 通行净空不宜小于2.0m×2.2m(宽×高)。

2 横通道应设防护门。

4.5.3 横通道内应设置应急照明、应急通信等设施。

4.6 疏散通道

4.6.1 疏散通道宜利用隧道的水沟和电缆槽盖板面设置。

4.6.2 疏散通道走行面高度不应低于轨顶面,其宽度不应小于0.75m,高度不应小于2.2m。

4.7 防护门

4.7.1 紧急救援站的横通道与隧道连接处应设防护门,防护门净空尺寸不应小于1.7m×2.0m(宽×高)。

4.7.2 紧急救援站以外的横通道应设防护门,防护门净空尺寸不应小于1.5m×2.0m(宽×高)。

4.7.3 紧急出口、避难所与隧道连接处应设防护门,防护门净空尺寸不应小于1.5m×2.0m(宽×高)。

4.7.4 防护门宜采用轻质结构,且不应设置门槛。

4.7.5 防护门应满足以下技术要求:

1 耐火性能满足甲级防火门要求。

2 高速铁路、城际铁路隧道防护门抗爆荷载不应小于0.05MPa,客货共线铁路隧道防护门抗爆荷载不应小于0.1 MPa。

3 防护门手动开启力不应大于80N。

4 防护门可采用平推门或横向滑移门,其正常工作状态为常闭状态。

5 防护门应能长期承受列车活塞风及瞬变压力的作用。

6 防护门门框墙宜采用钢筋混凝土结构。

4.8 其他

4.8.1 盾构隧道利用下部空间作为疏散廊道时,应符合下列规定:

1 疏散廊道两端应采用竖井、斜井等辅助坑道或通过地下车站与隧道外连通。

2 隧道行车空间与疏散廊道之间应设置竖向通道,竖向通道可采用封闭楼梯间、滑道等连接。竖向通道沿隧道长度方向的间距不宜大于200m,竖向通道的疏散方向应朝向隧道与地面连接的最近出口或通道。

3 疏散廊道通行净空不应小于0.75m×2.0m(宽×高),楼梯处可适当减小。

4 楼梯通行净空不应小于0.75m×2.0m(宽×高),坡度不应大于45°。

5 楼梯与疏散廊道之间应设置防护门,防护门净空尺寸不应小于0.75m×2.0m(宽×高)。

6 竖向通道上部开孔口应高出道床面20cm,并设置当心跌落警示标志或栏杆。

7 疏散廊道应设置通风、应急照明、应急通信及标志等设施。

4.8.2 双线及多线隧道设置中隔墙时,联络门洞应符合下列规定:

1 联络门洞处应安装防护门,间距不宜大于200m,防护门的设置应满足本规范4.7.5条的要求。

2 门洞的通行净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.0m,门洞地面应与隧道内疏散通道面齐平。

4.8.3 隧道内紧急救援站范围内站台一侧的隧道边墙宜设置安全扶手。安全扶手距离疏散通道地面高度宜为0.75m~1.0m。安全扶手不得侵入疏散通道的空间。

4.8.4 隧道外设置的疏散台阶或通道宜设置安全扶手,安全扶手设置要求应符合国家现行相关标准规定。

5 通风设计

5.1 一般规定

5.1.1 紧急救援站应按火灾工况进行防灾通风设计,紧急出口、避难所应按列车故障工况进行通风设计。

5.1.2 紧急救援站防灾通风方案设计应综合考虑位置、类型、人员疏散路径及疏散方向等因素。

5.1.3 隧道火灾防排烟通风设计应根据隧道长度、断面大小、纵坡、洞内外环境条件、行车方式、人员疏散条件和火灾规模等因素计算确定。

5.1.4 隧道内紧急救援站防灾通风应满足横通道和待避区无烟气扩散的要求。

5.2 通风方式

5.2.1 隧道内紧急救援站可采用半横向式排烟通风、集中排烟通风等方式。

5.2.2 隧道口紧急救援站应采用自然排烟或与机械加压防烟相结合的防灾通风方式。明线长度小于250m的隧道口紧急救援站,两端隧道洞口段宜采用机械加压防烟方式。

5.2.3 紧急出口、避难所及底部疏散廊道可采用纵向通风方式。

5.3 通风标准

5.3.1 紧急救援站通风应符合下列规定:

1 横通道防护门处风速不应小于2m/s。

2 待避区的新风量不应小于10m³/(人·h)。

3 当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50%。

5.3.2 隧道口紧急救援站两端隧道内通风风速不应小于1.5m/s~2m/s,风向由洞内吹向明线段。

5.3.3 紧急出口、避难所应设置机械通风,防护门处通风风速不应小于1.5m/s,避难所的新风量不应小于10m³/(人·h)。

5.3.4 人员疏散路径上的风速不宜大于8m/s。

5.3.5 排烟道内的设计风速不宜大于18m/s。

5.4 通风计算

5.4.1 隧道通风计算中单通道可采用简算法,多通道可采用网络法,局部流场计算可采用数值模拟法,并符合附录A的规定。

5.4.2 隧道通风系统中的风机功率、风道面积及风速等参数应根据通风计算确定。

5.4.3 隧道内紧急救援站排烟量应取火灾烟气生成量和火灾区域进风量两者中的大值。

5.4.4 紧急救援站防灾通风力应计算自然风压力、沿程阻力、局部阻力、风机压力、火风压等。

5.4.5 紧急出口和避难所通风力应计算自然风压力、沿程阻力、局部阻力、风机压力等。

5.5 设备选型与布置

5.5.1 隧道防灾通风的设备、管道及配件应采用不燃材料。

5.5.2 排烟风机的排烟量应考虑10%~20%的漏风量。

5.5.3 火灾排烟轴流风机的绝缘等级不应低于F级,其他轴流风机的绝缘等级不应低于H级,轴流风机的防护等级不应低于IP54。

5.5.4 射流风机的纵向布置及设置间距应综合考虑风机效率、事故对策、经济性等因素。

5.5.5 射流风机安装应满足以下要求:

1 射流风机应设置于建筑限界以外,并与隧道轴线平行,且不得占用疏散通道。

2 隧道正洞内射流风机应采用堆放式或壁龛式,紧急出口、避难所射流风机宜安装在距离地面2.5m高的墙上或拱部。

3 射流风机安装应保证风机运转和列车风作用下的安全。

4 射流风机安装段应设置安全防护网。

5 防护网和射流风机支架等钢结构应接地。

5.6 通风机房、风道及通风井

5.6.1 风机房空间应满足轴流风机、电气设备、控制设备和其他辅助机电设备的布置要求,并应考虑设备安装、搬运及维修需要。

5.6.2 洞外风机房位置应根据洞口或通风井周围地形条件合理确定。

5.6.3 风道周壁应平顺,风道折角处宜圆顺连接。

5.6.4 风机房与风道的连接不应漏风。

5.6.5 排烟井设置应考虑对周围环境的影响,并应设置在扩散效果良好的地带。

5.6.6 通风井的设置宜利用辅助坑道。

6 人员疏散设计

6.1 一般规定

6.1.1 隧道人员疏散设计应遵循方便自救、安全疏散的原则。

6.1.2 隧道内的疏散路径上应设置醒目的导向标志。

6.1.3 可用安全疏散时间和必需安全疏散时间应根据防灾疏散救援工程设计和通风排烟方案计算确定。

6.1.4 紧急救援站设计应满足着火列车人员在可用安全疏散时间内疏散到安全区域的要求。

6.1.5 紧急救援站人员疏散设计应制定应急疏散预案。

6.2 疏散模式及标准

6.2.1 疏散模式应包括火灾工况下紧急救援站停车疏散模式和列车故障工况下隧道内停车疏散模式。

6.2.2 火灾工况下停车疏散应采用隧道内紧急救援站停车疏散或隧道口紧急救援站停车疏散。

6.2.3 列车故障工况下停车疏散可通过洞口、紧急救援站、紧急出口、避难所、横通道等进行疏散。

6.2.4 紧急救援站停车疏散路径不宜直接跨线、穿越火源。

6.2.5 可用安全疏散时间的确定,应符合下列规定:

1 隧道内特征高度2.0m处,烟气温度不超过60℃。

2 隧道内特征高度2.0m处,可视度不小于10m。

6.3 安全疏散时间计算

6.3.1 必需安全疏散时间计算应考虑以下因素:

1 列车类型、列车参数、最大人员荷载。

2 人员组成比例、人员疏散速度、人员疏散路径。

3 紧急救援站长度、站台宽度及高度、横通道间距及断面、防护门通行尺寸等。

6.3.2 可用安全疏散时间计算应考虑以下因素:

1 列车类型、列车参数。

2 火灾规模及火源位置。

3 紧急救援站结构形式及参数。

4 通风排烟系统等。

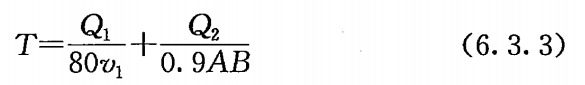

6.3.3 隧道紧急救援站必需安全疏散时间可采用理论计算或仿真模拟。理论计算可按下式进行:

式中 T——紧急救援站必需安全疏散时间(min);

Q1——定员数量最多车厢内的人员数量(人);

Q2——一列车的乘客数(人);

υ1——人员下车速度(人/s);

A——横通道通过能力[人/(min·m)];

B——横通道防护门处总宽度(m)。

6.3.4 紧急救援站可用安全疏散时间宜采用数值计算方法。

6.3.5 可用安全疏散时间及必需安全疏散时间均应自列车停车开门后开始计时。必需安全疏散时间的结束时间应为列车上最后一个人进入安全区域的时间。

6.3.6 列车人员数量应按定员超员20%计算。

7 机电设施及其他

7.1 一般规定

7.1.1 疏散救援工程机电设施应包括应急照明、应急通信、设备监控、应急供电等,并按照安全可靠、方便实用的原则配备。

7.1.2 疏散救援工程机电设施可采用远程遥控、现场手动控制或两者相结合的方式。

7.1.3 疏散救援工程机电设施应适应隧道现场环境要求,符合防腐、防潮、抗风压等相关技术标准。

7.1.4 通信、设备监控等系统应按统一指挥的原则设计。

7.1.5 紧急救援站应设置列车停车导向标志。

7.2 应急照明

7.2.1 长度为5km及以上或设有紧急救援站、紧急出口、避难所的隧道内应设置应急照明。

7.2.2 应急照明设置应满足以下要求:

1 疏散通道、紧急救援站和其他疏散路径上,均应设置疏散照明。

2 所有疏散路径上,均应设置指示标志指示疏散方向。每隔100m左右的指示标志应加标两个方向分别距洞口或紧急救援站、紧急出口、避难所等的距离。

3 应急照明在正常供电电源中断后,应能在5s内完成应急电源转换并恢复到规定的照度。

7.3 应急通信

7.3.1 长度5km及以上隧道应设置隧道应急通信设施。隧道应急通信设施应能实现救援指挥人员与事故现场人员、抢险人员之间的语音、图像通信等功能。

7.3.2 隧道应急通信应包括有线应急电话、视频监控等系统,同时应充分利用铁路专用移动通信、公众移动通信等无线通信设施。

7.3.3 有线应急电话终端宜按照500m间隔设置,单线隧道应单侧设置,双线及多线隧道应双侧设置,并统筹考虑紧急救援站、紧急出口、避难所、横通道、洞室、隧道洞口等情况设置。

7.3.4 隧道口、紧急救援站、紧急出口和避难所应设置视频采集点。

7.3.5 隧道内的应急通信电线、电缆、光缆及其防护材料应采用阻燃型或采取阻燃防护措施。

7.4 设备监控

7.4.1 隧道内的防灾救援设备应设监控系统,并具备远程监控功能。

7.4.2 防灾救援设备监控系统可由监控主站、主控制器、就地控制器、集中监控盘等全部或部分设备组成,并能对隧道内通风、照明、消防泵、排水泵等设备进行监控。

7.4.3 监控主站应结合防灾救援管理模式设置。主控制器与监控主站之间的通信通道宜为一主一备。

7.4.4 紧急救援站应设置集中监控盘,盘面以火灾工况操作为主,操作程序应简便直接。

7.5 应急供电

7.5.1 紧急救援站防灾救援设备的供电应采用一级负荷供电标准,其他采用二级负荷供电标准。

7.5.2 用电设备处的电源切换时间不应大于用电设备允许间断的供电时间,并满足供电持续时间要求。不允许瞬时停电的设备,应在靠近用电设备处设置不间断电源装置。

7.5.3 有应急照明、防灾救援设备的隧道内电线、电缆及其防护材料应符合《铁路工程设计防火规范》TB10063的有关规定。

7.6 导向标志

7.6.1 导向标志应简洁明了、可视性好。

7.6.2 设有紧急救援站的隧道内应设紧急停车导向标志,导向标志的设置应符合下列规定:

1 导向标志设在列车行车方向左侧。

2 导向标志设置的起点距紧急救援站入口不应小于所运行列车的紧急制动距离。

3 隧道口紧急救援站导向标志的设置应满足着火车厢停靠在明线位置的要求。

7.6.3 导向标志设计应符合附录B的规定。

7.7 其他

7.7.1 紧急救援站应设置水消防系统。隧道内紧急救援站宜采用细水雾消火栓灭火系统;隧道口紧急救援站宜采用高位水池或独立加压的消火栓灭火系统。

7.7.2 紧急救援站消火栓箱内应设置配套的防烟面具。

7.7.3 紧急救援站范围的接触网应具有独立停电功能。

7.7.4 监控主站、应急通信设备等应配置设备用房。

附录A通风计算

A.0.1 单通道简算法计算应包括以下内容:

1 需风量计算。

2 自然风力、通风阻力计算。

3 射流风机应提供的通风压力计算。

4 射流风机选型、射流风机台数计算。

5 射流风机压力应按下式计算:

式中 Pj——射流风机压力(Pa);

Pn——两洞口间自然风压力(Pa);

Pλ——沿程阻力(Pa);

Pζ——局部阻力(Pa)。

A.0.2 多通道网络通风计算应包括以下内容:

1 绘制通风网络图。

2 生成基本关联矩阵并计算独立回路矩阵。

3 根据风量平衡定律、风压平衡定律、阻力定律建立隧道通风网络的基本数学模型。

4 求解隧道通风网络的基本数学模型,得到各分支风量、风压。

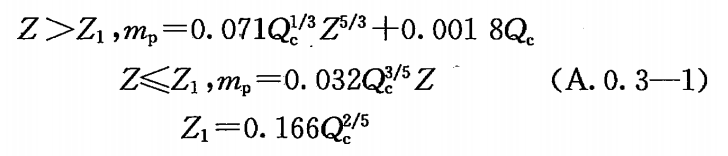

A.0.3 烟气生成量计算应符合下列规定:

1 羽流质量流率可按下式计算:

式中 mp——羽流质量流率(kg/s);

Z1——火焰极限高度(m);

Z——燃料面到烟层底部的高度(m);

Qc——火源的对流热释放速率(kW),Qc≈0.7Q(Q为火源功率)。

2 羽流的平均温度应按下式计算:

式中 Cp——空气的定压比热容,取1.012kJ/(kg·K);

T0——环境的绝对温度(K);

T——羽流的平均温度(K)。

3 烟气生成量应按下式计算:

式中 ρ0——环境温度下气体的密度(kg/m3);

V——烟气生成量(m3/s)。

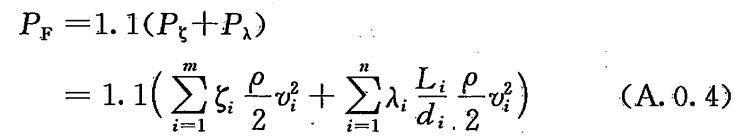

A.0.4 隧道内紧急救援站半横向式通风中排烟机所需全压应按下式计算:

式中 PF——排烟机所需全压(Pa);

ζi——第i个形状损失系数;

ρ——通风计算点的空气密度(kg/m³);

λi——第i段的沿程摩阻损失系数;

υi——第i段的风速(m/s);

Li——第i段的长度(m);

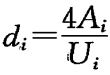

di——第i段的当量直径(m), ;

;

Ai——第i段的断面面积(㎡);

Ui——第i段的断面周长(m);

m——风道形状变化个数;

n——连接风道段数。

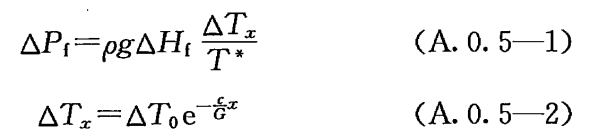

A.0.5 火风压可按下式计算:

式中 △Pf——火风压值(N/㎡);

g——重力加速度,9.8m/s²;

ΔHf——高温气体流经隧道的高程差(m);

T*——高温气体流经隧道内火灾后空气的平均绝对温度(K);

x——沿烟流方向计算烟流温升点到火源点的距离(m);

ΔTx——沿烟流方向距火源点距离为x(m)处的气温增量(K);

ΔT0——发生火灾前后火源点的气温增量(K);

G——沿烟流方向x(m)处的火烟的质量流量(kg/s);

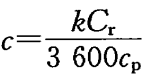

c——系数, ;

;

Cr——隧道断面周长(m);

k——岩石导热系数, ,k'值为5~10,υ1为烟流速度(m/s)。

,k'值为5~10,υ1为烟流速度(m/s)。

A.0.6 自然风压力、沿程阻力、局部阻力、风机压力应按照现行《铁路隧道运营通风设计规范》TB10068的规定计算。

附录B停车导向标志

B.0.1 紧急救援站停车导向标志牌宜按以下间距设置:

1 标志牌至救援站入口的距离大于2000m时,设置间距采用1000m。

2 标志牌至救援站入口的距离为500m~2000m时,设置间距采用500m。

3 标志牌至救援站入口的距离小于500m时,设置位置分别为200m、100m、救援站入口、救援站中心、救援站停车位。

B.0.2 导向标志牌上的文字内容应能清晰表达引导控车停车的目的,宜为“距救援站××km、救援站入口、救援站中心、救援站停车位”等字样。

B.0.3 标志牌表面应涂反光膜,底色为蓝色,字体为白色。字体可采用35cm~40cm高的黑体字。

B.0.4 普通旅客列车和动车组混运的线路,应分别针对普通旅客列车、8辆编组动车组、16辆编组动车组,设置不同的停车标志。

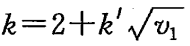

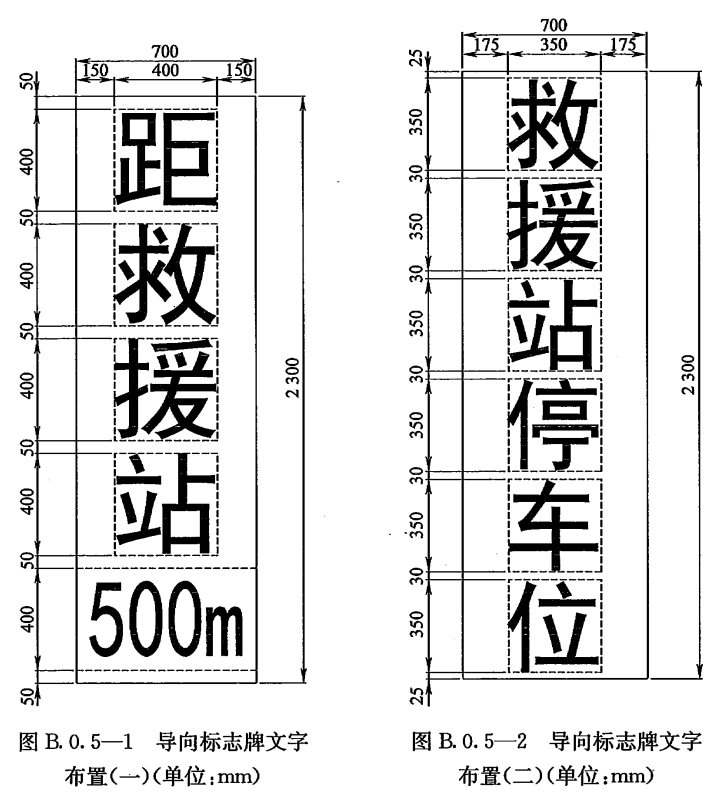

B.0.5 隧道内紧急救援站停车导向标志应符合下列规定:

1 标志牌文字区域的尺寸可采用700mm×2300mm(宽x高),如图B.0.5-1、图B.0.5-2所示。

2 标志牌底边距离疏散站台面不应小于2m。

3 标志牌安装后不得侵入隧道建筑限界,必要时应对隧道进行加宽。

4 标志牌应与隧道壁牢固连接,满足在高速活塞风作用下安全、稳定的要求,标志牌的迎风面与风流方向(线路中线)的夹角不宜大于30°,以满足诱导活塞风的要求。

5 着火列车均应以列车司机到达“救援站停车位”标志牌位置为准控制停车。

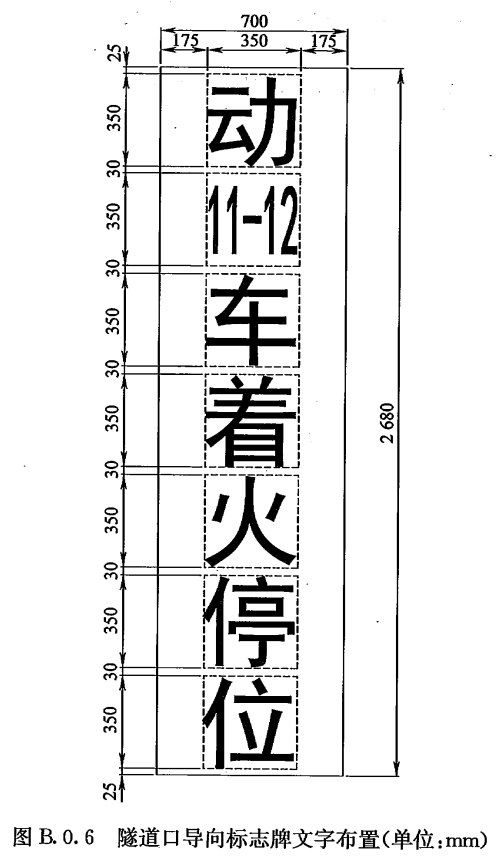

B.0.6 隧道口紧急救援站停车导向标志应符合下列规定:

1 根据隧道群的明线长度,设置固定的停车位置和多处停车标志,满足不同着火车厢停靠的需要。

2 标志内容应根据线路运行的列车类型制定,当普通旅客列车与动车组混运时,旅客列车的停车标志牌内容以“普”字开头,动车组的停车标志牌内容以“动”字开头,停车标志牌内容可为“动1节着火停位、动1~2节着火停位、普10节着火停位、普11~12节着火停位”等,如图B.0.6所示。

3 设置在隧道外的标志牌应安装牢固,满足在风荷载作用下安全、稳定的要求,标志牌表面与线路中线的夹角不宜大于30°,并不得侵入铁路建筑限界。

4 着火列车均应以列车司机到达“**车着火停位”标志牌位置为准控制停车。

5 在疏散路径上设置的标志牌底边距离疏散站台面不应小于2m。

6 普通旅客列车停车标志牌与动车组停车标志牌宜错开布设。

本规范用词说明

执行本规范条文时,对于要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待。

(1)表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

(2)表示严格,在正常情况均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

(4)表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。