Appearance

《薄膜太阳能电池工厂设计标准》GB 51370-2019

🗓️ 住房和城乡建设部 实施时间:2019-11-01

前言

中华人民共和国国家标准

薄膜太阳能电池工厂设计标准

Standard for design of thin film solar cell plant

GB51370 2019

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2019年11月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2019年第149号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《薄膜太阳能电池工厂设计标准》的公告

现批准《薄膜太阳能电池工厂设计标准》为国家标准,编号为GB51370一2019.自2019年11月1日起实施。其中,第6.2.5、6.2.6、8.2.3、8.2.4、8.3.3、8.3.4、9.2.9、10.2.1、11.3.5、11.3.7、11.3.10条为强制性条文,必须严格执行。

本标准在住房和城乡建设部门户网站(www,mohurd.gov,cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2019年6月5日

本标准根据住房和城乡建设部《关于印发(2011年工程建设标准规范制订、修订计划)的通知》(建标[2011]17号)的要求,由工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站、中国电子工程设计院有限公司和世源科技工程有限公司会同有关单位编制而成。

在本标准的编制过程中,编制组经广泛调查研究,在总结国内有关薄膜太阳能电池组件的生产单位、设计单位和施工单位的实践经验,借鉴有关国际标准和国外先进标准的基础上,广泛征求相关单位的意见,反复修改,最后经审查定稿。

本标准共分12章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、工艺、总图、建筑、结构、气体动力供暖、通风、空气调节与净化、给水排水、电气、节能等。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责目常管理,由中国电子工程设计院有限公司和世源科技工程有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将有关意见、建议和相关资料寄交中国电子程设计院有限公可(地址:北京市海淀区西四环北路160号,邮政编码:100142),以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人:

主编单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站 中国电子工程设计院有限公司 世源科技工程有限公司

参编单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 上海电子工程设计研究院有限公司 汉能移动能源控股集团有限公司

主要起草人:李强 罗桥 李锦生 秦学礼 周向荣 肖红梅 夏双练 张天逸 洪明 朱紘文 周锦涛 赵玉娟 杜宝强 李晓 郭振鹏 主要审查人:徐征 申云江 张素伟 伍胜华 何健飞 张阳 杨铁荣 高欣 孙文华

1 总则

1.0.1 为规范薄膜太阳能电池工厂设计,提高该类工程的设计水平,达到节约能源、保护环境、技术先进、经济合理和确保质量的要求,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建、扩建的薄膜太阳能电池工厂的设计。

1.0.3 薄膜太阳能电池工厂设计除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 薄膜太阳能电池 thin film solar cell

本标准特指以硅基、铜钢镓硒、碲化锅、砷化镓半导体薄膜作为光电转换材料的太阳能电池。

2.0.2 激光刻线 laser scribe

利用激光的能量将连续的膜层切割出精细的沟槽以将膜层分割成独立的窄条,形成单个电池之间的串联连接结构的加工工艺。

2.0.3 化学气相沉积 chemical vapor deposition(CVD)

通过一种或数种物质的气体,以某种方式激活后,在衬底表面发生化学反应,并淀积出所需固体薄膜的生长技术。

2.0.4 物理气相沉积 physical vapor deposition(PVD)

在真空条件下,用物理的方法使材料沉积在衬底表面上的薄膜制备技术。

2.0.5 PVB膜 polyvinyl butyral film

由聚乙烯醇缩丁醛树脂经成型制成的一种高分子薄膜材料,用于薄膜太阳电池基板和盖板之间的粘合材料。

2.0.6 EVA膜 ethylene-vinyl acetate copolymer film

由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物经成型制成的一种高分子薄膜材料,用于薄膜太电池基板和盖板之间的粘合材料。

2.0.7 微振动控制 micro-vibration control

为满足精密设备的正常使用要求,对设备生产环境中振幅微小、振动能量主要集中在低频段的振动采取的一系列技术措施。

3 基本规定

3.0.1 薄膜太阳能电池工厂设计应合理利用资源,保护环境,并应防止在生产建设活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘以及噪声、振动、电磁波辐射对环境的污染和危害。

3.0.2 薄膜太阳能电池工厂设计应符合下列规定:

1 根据生产工艺的特点采用新技术、新设备、新材料;

2 满足设备安装、调试检修、安全生产、维护管理的要求;

3 采取措施满足消防安全的要求;

4 采取节约能源措施;

5 满足生产所需要的环境要求;

6 提高信息化运行、维护和管理能力。

3.0.3 薄膜太阳能电池工厂的设计能力应符合经济规模的要求。

4 工艺

4.1 一般规定

4.1.1 薄膜太阳能电池工厂的工艺设计应符合下列规定:

1 确保生产效率和产品质量;

2 确保生产人员的劳动安全,减轻劳动强度;

3 确保生产线物流顺畅;

4 具有灵活性和适应性;

5 有利于降低工程造价和运行费用。

4.1.2 薄膜太阳能电池工厂的工艺设计参数应根据生产工艺的特点确定,并应符合下列规定:

1 生产环境、动力品质参数应满足生产工艺的要求;

2 原辅材料、成品储运设施应满足生产工艺的要求;

3 生产空间、面积、动力需求应满足产品生产大纲的要求;

4 宜预留生产线产能提升、升级改造所需的空间、面积、动力需求。

4.1.3 与生产工艺直接相关的生产部门宜采用连续运转的生产组织方式。

4.2 基本工序

4.2.1 薄膜太阳能电池工厂的生产加工工序可按附录A所列工艺流程确定。

4.2.2 薄膜太阳能电池工厂应配置辅助生产设施。

4.2.3 以下辅助生产工序可采用外部协作方式实现:

1 生产设备的大修,仪器仪表的校验;

2 生产工艺过程需使用的工具、夹具、模具的制作和修理;

3 原辅材料及成品的厂外运输;

4 洁净服的清洗;

5 废液、废玻璃和其他固体废弃物的回收处理。

4.3 工艺区别

4.3.1 薄膜太阳能电池工厂中生产区的工艺区划应符合下列规定:

1 生产线应根据工艺加工流程顺序布置;

2 相同工序的设备宜集中布置;

3 设备布置应设置安装、操作、维修的空间;

4 生产区的人流和物流出人口应分别设置;

5 生产区域应设置设备搬运口和搬运通道;

6 激光刻线和其他振动敏感设备宜远离振动源布置;

7 与生产密切联系的辅助生产部门宜贴近生产区。

4.3.2 生产区设置参观设施时,参观区域及其通道宜与生产环境隔离,并应保证生产区域物流和人员疏散通道的通畅。

4.3.3 薄膜太阳能电池工厂应设有原辅材料和产品仓储设施,并应符合下列规定:

1 应根据所存储物料的物理化学性质和存储环境要求,分类设置各类库房;

2 主要原辅材料和产品库房宜设置装卸货平台。

4.4 设备配置

4.4.1 薄膜太阳能电池生产设备和辅助设备宜选择自动化程度高、耗能低、排放少的设备,洁净区内的生产设备应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。

4.4.2 生产线工序之间宜采用自动传输设施。采用人工传输时,应配置搬运车和相应的产品载具。

4.4.3 化学气相沉积及物理气相沉积工艺区域应配置洁净室专用的检修起重设备。

5 总图

5.1 厂址选择

5.1.1 厂址选择应符合国家和地区规划的要求,并应节约用地和合理用地。

5.1.2 厂址选择应对原料、辅助材料的来源、产品流向、废料处理、建设条件、道路交通条件、环境保护和其他因素进行调查研究,并应进行多方案技术经济比较确定。

5.1.3 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。

5.1.4 厂址应具有工业企业规划所需要的场地面积和地形坡度。

5.1.5 厂址应具有满足生产、生活及发展规划需要的水源、气源和电源。

5.2 总平面布置

5.2.1 工厂总平面布置应符合生产流程要求,合理布置生产区、动力辅助区、气体站、仓储区、办公区以及生活服务区。

5.2.2 洁净生产区应位于全年最小频率风向下风侧,产生氮氧化物(NOx)、氨气等气体或二氧化硅等粉尘的生产区应位于全年最小频率风向上风侧。

5.2.3 动力区应靠近负荷中心,生活服务区宜独立集中设置,并应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定。

5.2.4 甲、乙类物品库房和甲、乙类气体站宜独立设置,防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《特种气体系统工程技术规范》GB50646的有关规定。

5.2.5 厂区宜设置环形消防车道,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

5.2.6 厂区道路面层应选用整体性能好、发尘少的材料,且宜采用柔性面层。厂区道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22及《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定。

5.3 竖向设计

5.3.1 竖向设计应与总平面布置统一考虑,并与区域总体规划、厂外道路、厂外排水管网、厂区周围地形等相协调。

5.3.2 竖向设计应根据地形、生产工艺、运输方式、水文地质条件等因素确定。

5.3.3 厂区出入口标高宜高于场区外围道路标高;厂区入口标高低于厂外道路标高时,应采取有效的场地排水措施。建筑物室内地面标高应高于室外地面标高,高差不应小于150mm。

5.4 交通组织

5.4.1 厂区的人流、物流出入口宜分开设置。

5.4.2 厂区应根据当地规划设计要求设置停车场地。

5.4.3 物料的运输流线应便捷、流畅。

5.4.4 工厂应设装卸货区,且装卸货区不得占用消防通道。

6 建筑

6.1 一般规定

6.1.1 厂房平面和功能布置应满足生产工艺布局、辅助设施以及消防要求。

6.1.2 厂房建筑主体结构宜采用大空间及大跨度柱网。

6.1.3 厂房围护结构材料应满足保温、隔热、防火、防水、防潮、防尘要求。

6.1.4 厂房变形缝不宜穿越洁净生产区;当必须穿越时,应采取保证气密的措施。

6.1.5 易产生噪声和振动的动力机房应采取有效的消音、降噪、隔声、隔振措施,并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定。

6.2 建筑防火

6.2.1 生产厂房、动力站房和库房的火灾危险性确定应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,生产厂房的耐火等级不应低于二级。

6.2.2 生产厂房内洁净区防火分区的划分,应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定;非洁净区防火分区的划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

6.2.3 每一生产层、每个防火分区或每一洁净室的安全出口数量,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;安全出口应分散布置,并应设置明显的疏散标志。

6.2.4 厂房内洁净区的安全疏散距离应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定;非洁净区的安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

6.2.5 厂房各层外墙应设置可供消防人员进入的专用消防口。

6.2.6 厂房内存放PVB膜、EVA膜的中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部分分隔。

6.3 室内装修

6.3.1 厂房内部装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。

6.3.2 有爆炸危险的甲、乙类物品的存储间、配送间应采用不发火的防静电地面,腐蚀性化学品的存储间应采取防腐蚀措施。

6.3.3 有低温、低湿要求的房间,应符合下列规定:

1 地面应做防冻设计,并应采取防止地下水和地表水浸入的措施;

2 地面面层宜采用防静电地面;

3 建筑围护结构应满足热工性能要求;

4 建筑围护结构宜采取防潮措施,并应提高蒸汽渗透阻。

7 结构

7.1 一般规定

7.1.1 结构设计宜优先采用新结构、新材料、新技术,做到安全适用、经济合理。

7.1.2 结构设计应满足工艺设备的微振动控制要求。

7.2 结构方案

7.2.1 生产厂房结构布置应适应生产设备灵活布置及货物运输、装卸等使用功能要求,宜采用大跨度柱网、大空间的结构布置形式。

7.2.2 生产厂房宜采用钢结构、钢筋混凝土结构或钢-混凝土混合结构,且宜采用装配式结构。

7.2.3 生产厂房的横向、纵向温度区段超过现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的伸缩缝最大间距时,应采取综合措施防止温度变化和混凝土膨胀、收缩对结构的影响。

7.2.4 生产厂房临近物流11处设置的装卸货平台和生产设备搬入口及搬运通道区域的结构构件,应根据设备实际重量、动力影响、安装运输途径计入吊装和搬运荷载。

7.2.5 当生产厂房屋面布置太阳能电池阵列时,屋面布置区域和检修通道均应计入实际附加荷载。

7.3 防微振

7.3.1 微振动控制的测试、分析、设计应符合现行国家标准《电子工业防微振工程技术规范》GB51076的有关规定。

7.3.2 工艺设备的防微振结构设计应根据设备制造厂商提供的振动评价方法和微振动控制容许值的要求确定,并应满足设备制造厂商对设备支承部位的动态刚度标准值要求。

7.3.3 地基勘察应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021和《地基动力特性测试规范》GB/T50269的有关规定。

8 气体动力

8.1 冷热源

8.1.1 冷热源设置应根据负荷特性,结合气候特点、能源结构、环保要求综合考虑,并应符合下列规定:

1 生产厂房的冷热源应集中设置;

2 在执行分时、峰谷电价的地区,经技术经济比较,宜采用蓄能系统供冷;

3 宜优先采用城市、区域供热和利用当地工厂余热。

8.1.2 冷热源设备设置应符合下列规定:

1 设备台数和单台容量应根据全年冷热负荷工况合理选择,并应保证设备在高、低负荷工况下均能安全、高效运行,冷热源设备不宜少于2台;

2 工艺用冷热负荷的设备宜设置备用或在设备选型时预留备用容量。

8.1.3 燃油燃气锅炉选用应符合下列规定:

1 应采用带比例调节燃烧器的全自动锅炉,单台锅炉的设计容量宜使其实际运行效率不低于50%;

2 锅炉的大气污染物排放限值,应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271的有关规定,并应符合所在地区有关大气污染物排放要求。其烟囱的设置应满足当地环保要求。

8.2 大宗气体

8.2.1 大宗气体供应系统宜在厂区内或厂外邻近处设置。

8.2.2 气体纯化装置的设置,应符合下列规定:

1 气体纯化装置应根据气源和生产工艺对气体纯度、允许杂质含量的要求设置;

2 氢气纯化器应设置在独立的房间内。

8.2.3 氢气、氧气管道采取安全技术措施应符合下列规定:

1 严禁穿过生活间、办公室;

2 当必须穿过不使用此类气体的其他房间时,应设套管或使用双层管;

3 应设置导除静电的接地设施;

4 引入管道上应设置自动切断阀。

8.2.4 氢气管道的干管终端或最高点应设置放散管。放散管应引至室外,放散管管口应高出本建筑屋脊1.00m,并应设置阻火器以及防雨雪、防杂物侵入的装置。放散管应设防雷保护设施。

8.2.5 气体管道及阀门应根据产品生产工艺对气体品质的要求选择,并应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。

8.2.6 气体管道连接应符合下列规定:

1 不锈钢管道焊接应采用氩弧焊,且宜采用自动氩弧焊或等离子熔融对接焊;

2 管道与设备或阀门的连接,宜采用表面密封的接头或双卡套,接头或双卡套的密封材料宜采用金属垫或聚四氟乙烯垫。

8.3 特种气体供应

8.3.1 特种气体宜采用瓶装气体供应,在厂区内应设置储存、分配系统。

8.3.2 特种气体应根据危险性质和存储数量设置独立的气瓶间。

8.3.3 厂房内自燃、易燃、腐蚀性或有毒特种气体输送系统的设置,应符合下列规定:

1 特种气体钢瓶应设置在具有连续机械排风的特种气体钢瓶柜中;

2 排风系统、泄漏报警、自动切断阀均应设置应急电源;

3 特种气体分配系统设置支管或供应多台生产设备使用时,应设置阀门箱或多路阀门箱。

8.3.4 特种气体分配系统应符合下列规定:

1 设置吹扫盘;

2 设置紧急切断装置;

3 设置过流量控制装置;

4 不相容特种气体不得共用吹扫氮气源。

8.3.5 特种气体系统的设计应符合现行国家标准《特种气体系统工程技术规范》GB50646的有关规定。

8.4 压缩空气

8.4.1 干燥压缩空气系统应根据生产工艺要求、供气量和供气品质等因素确定,并应符合下列规定:

1 供气规模应按生产工艺所需实际用气量及系统损耗量确定;

2 供气品质应根据生产工艺对含水量、含油量、微粒粒径的要求确定;

3 宜选用能耗及噪声低的无油润滑空气压缩机。

8.4.2 风冷式空气压缩机及风冷式干燥装置的设置场所及设备布置,应采取防止冷却空气发生短路的措施。

8.4.3 压缩空气系统的管路系统设计应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定·并应符合下列规定:

1 当干燥压缩空气露点低于-76℃时,宜采用内壁电抛光不锈钢管,阀门宜采用波纹管阀;

2 当干燥压缩空气露点低于-40℃时。可采用不锈钢管或热镀锌碳钢管,阀门宜采用球阀:

3 压缩空气主管道的直径应按全系统实际用气量进行设计,支干管道的直径应按局部系统实际用气量进行设计,支管道的管径应按设备最大用气量进行设计;

4 当干燥压缩空气露点低于-40C时,管道连接的密封材料宜选用金属垫片或聚四氟乙烯垫片;

5 压缩空气管道连接宜采用焊接,不锈钢管道应采用氩弧焊;

6 压缩空气管道采用软管连接时,宜选用金属软管。

8.5 工艺真空和清扫真空

8.5.1 生产厂房工艺真空系统的设计应符合下列规定:

1 工艺真空系统的抽气能力应按生产工艺所需实际用气量及系统损耗量确定;

2 抽气设备应布置在生产厂房内;

3 应选用能耗及噪声低的设备;

4 工艺真空系统宜设置真空压力过低保护装置;

5 真空系统中应至少备用一台真空泵。

8.5.2 工艺真空系统的管道设计应符合下列规定:

1 应布置成树枝状形式;

2 工艺真空主管道的直径应按全系统的实际抽气量进行设计,支干管道的直径应按局部系统的实际抽气量进行设计,支管道的直径应按设备最大抽气量进行设计;

3 工艺真空系统的管道材料宜选用热镀锌钢管或厚壁聚氯乙烯管道;

4 工艺真空系统的管道采用软管连接时,应选用金属软管;

5 工艺真空管道宜架空敷设。

8.5.3 生产厂房清扫真空系统应符合下列规定:

1 当净化区面积小于1000m2时,可采用移动式清扫真空系统;

2 清扫真空系统的抽气能力应按同时使用清扫真空点的数量及每个使用点的抽气量确定;

3 清扫真空设备应布置在生产厂房内;

4 清扫真空管路应布置成树枝状形式,支管路应采用成品Y形接头沿抽气方向进人主管路;

5 清扫真空管道系统末端宜设吹扫阀;

6 清扫真空系统排气应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定。

9 供暖、通风、空气调节与净化

9.1 一般规定

9.1.1 洁净室的空气洁净度等级以及洁净室型式应根据生产工艺对生产环境的要求确定。

9.1.2 洁净室的气流组织应根据洁净度等级、生产工艺要求、洁净室空间尺寸以及技术经济比较结果确定。

9.1.3 生产工艺中散发的物质对其他工序的产品质量及人员安全卫生有影响的净化空气调节系统应分开设置。凡属下列情况之一时,净化空气调节系统宜分开设置:

1 温湿度基数和允许波动范围差别大的洁净室;

2 净化空调系统和一般空调系统;

3 室内工艺设备发热、散湿量相差大的洁净室;

4 采用不同型式的洁净室。

9.1.4 洁净室内的新风量应取下列两款中的最大值:

1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新风量之和;

2 保证供给洁净室内每人每小时的新风量不小于40m3。

9.1.5 洁净室与周围空间的静压差应符合下列规定:

1 不同等级的洁净室之间的静压差不宜小于5Pa;

2 洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa;

3 洁净室与室外的静压差不应小于10Pa。

9.2 供暖、通风与废气处理

9.2.1 供暖设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。

9.2.2 洁净室内不应采用散热器供暖。

9.2.3 严寒地区和寒冷地区各动力站房应根据工艺要求设置值班供暖。

9.2.4 洁净室内产生粉尘和有毒有害气体的工艺设备和辅助工艺设备均应设局部排风装置,排风罩宜为密闭式。

9.2.5 排风系统的设计应符合下列规定:

1 化学气相沉积设备的尾气应设尾气处理设备,且粉尘去除率不应低于99%;

2 含有酸、碱废气的排风系统应独立设置,风机应设置应急电源;

3 工艺设备的排风系统应根据工艺要求设置备用风机;

4 有冷凝液产生的排风系统风管应设置坡度和排液口,且风管系统应采取防液体渗漏措施;

5 化学气相沉积设备的排风系统应采取防火、防爆措施;

6 酸、碱、有毒排风系统不应设置熔片式防火阀;

7 酸、碱排风系统的风机应设置在废气处理设备的气流下游侧;

8 排风系统的室外风管应根据当地气象条件采取防结露保温措施;

9 洁净室的排风系统应采取防止室外气流倒灌的措施。

9.2.6 废气处理系统的设计应符合下列规定:

1 酸、碱废气不宜采用固定床吸附剂方式处理;

2 酸、碱废气宜采用淋洗方式处理,处理设备的填料层数、厚度和喷淋药液循环量应经计算确定;处理设备的加药、补水、排污和液位控制应采用自动方式;处理设备的日用液箱应就近设置;

3 废气处理设备并联运行时,应在每台设备的入口设置电动或气动密闭风阀。该风阀在工作压力下的泄漏率不应大于1%,且应与对应的废气处理设备联锁;

4 严寒地区或寒冷地区的淋洗式废气处理装置宜布置在室内,当布置在室外时应采取防冻措施。

9.2.7 酸、碱、有毒废气经处理后应通过排气筒排入大气,处理后废气的排放浓度、排放速率及排气筒高度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定,排气筒出口处风速宜为15m/s~20m/s。

9.2.8 化学气相沉积设备区域及对应吊顶空间内应设置不低于2次/h的排风系统。

9.2.9 化学气相沉积设备尾气处理设备间应设置不低于12次/h的事故排风系统。

9.2.10 换鞋间应设置不低于10次/h的全室排风系统。一次更衣间宜设置不低于5次/h的全室排风系统。排风系统设计应符合下列规定:

1 宜从下部区域排出总排风量的2/3,上部区域排出总排风量的1/3;

2 换鞋柜宜设置局部排风措施。

9.3 空气调节与净化

9.3.1 净化空气调节系统的新风宜集中处理,新风处理机组的设置应符合下列规定:

1 送风机应采取自动调速措施;

2 空气宜经过粗效、中效、亚高效过滤器或高效过滤器三级处理;

3 新风吸入口的位置应远离有害物或可燃物的排出口;

4 新风处理系统应有良好的气密性,在工作压力下的漏风率不应大于1%;

5 新风处理机组的安装高度应满足机组冷凝水的排出要求。

9.3.2 净化空气调节系统的循环风宜采用循环空气处理机组处理。

9.3.3 循环空气处理机组对空气的冷却处理宜采用干冷却方式。

9.3.4 PVB切割装配间净化空调系统设计应符合下列规定:

1 应对围护结构、人员、设备、物料等进行散湿计算;

2 应进行湿负荷的平衡计算;

3 净化空调系统的处理机组及除湿机组宜贴近生产车间;

4 净化空调系统的设备、风管及配件应采取密闭措施;

5 净化空调系统不宜采用回风夹道、地沟等方式回风;

6 净化空调系统的回风管宜在低湿空间内敷设。

9.3.5 洁净室的送风量应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。

9.3.6 洁净室的噪声控制设计的噪声级(空态)应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。

9.4 防烟排烟

9.4.1 厂房中防烟排烟系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,并应符合下列规定:

1 防烟楼梯间、前室或合用前室宜设置自然排烟设施,当不能满足自然排烟要求时,应设置机械防烟系统;

2 厂房中不具备自然排烟的疏散走廊,应设置机械排烟系统。

9.4.2 洁净室(区)排烟系统的设置应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。当有洁净度等级要求的房间内人员密度小于0.02人/m2,且安全疏散距离小于80m时,洁净室(区)可不设机械排烟设施。

9.4.3 洁净室(区)的排烟系统应有防止室外气流倒灌的措施,并应设置旁通管路。

10 给水排水

10.1 一般规定

10.1.1 薄膜太阳能电池工厂的室内给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定,并应符合下列规定:

1 洁净室内不宜穿过与该洁净室无关的给水排水管道,当必须穿过时,应采取可靠的防渗漏、防结露措施;

2 洁净区内的排水管道不宜直接埋地敷设。

10.1.2 水质、水温、水压、水量及给水系统应根据工艺生产要求确定。

10.2 给水排水

10.2.1 下列场所应设置紧急冲身洗眼器,冲身洗眼器的服务半径不应大于15m:

1 毒性、腐蚀性特种气体的储存间及其他可能产生泄漏,并对人员造成伤害的区域;

2 危险化学品储存、配制及其他可能产生泄漏,并对人员造成伤害的区域。

10.2.2 给水、排水管道的管材应符合下列规定:

1 给水管道的材质及接口应满足生产工艺对水质、水压、水温等的要求;

2 排水管道的材质及接口应满足生产废水水质的要求。

10.2.3 生产废水、生活污水系统应分别设置。

10.2.4 生产废水收集系统宜设置通气管,通气管应高出屋面2m。

10.2.5 生产厂房屋面雨水排水的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定,并应符合下列规定:

1 屋面雨水排水管道的排水设计重现期不宜小于10年;

2 屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量;

3 雨水管道不宜穿越洁净室,必须穿越时应采取防结露保温措施。

10.2.6 洁净室(区)内地漏等排水设施的设置应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。

10.2.7 对能溶于水且形成危害物的特殊气体间的消防排水,应设置收集设施并排入废水处理站处理后排放。

10.2.8 当设有废水收集槽且采用提升泵输送废水时,废水提升泵宜设置应急电源。

10.3 纯水

10.3.1 纯水系统的设计应符合现行国家标准《电子工业纯水系统设计规范》GB50685的有关规定,并应符合下列规定:

1 纯水系统循环回流水量不宜小于设计供水量的20%;

2 纯水系统的回收率应根据项目实际情况确定;

3 纯水系统的管路布置应确保用水点的水质和水压。

10.3.2 纯水制备区域排水管道的管径应按照纯水制备设备的瞬时最大排水量确定。

10.4 工艺冷却循环水

10.4.1 工艺设备冷却循环水的水质、水温、水压应根据生产设备要求确定。

10.4.2 工艺冷却循环水系统应根据用水设备的布置情况、进出口温度、使用压力和水质等要求确定。

10.4.3 工艺冷却循环水系统的管材及配件应根据水质、水压要求确定。

10.4.4 当工艺冷却水系统的水温与洁净室的环境温度不同时,布置在洁净室内的工艺冷却循环水管道应采取保温措施。

10.4.5 工艺冷却水循环水泵宜采用应急备用电源;水泵应采用N+1备用,并应采用变频控制。

10.4.6 工艺冷却水的补水水质应满足工艺设备的要求。

10.4.7 当工艺冷却循环水系统设有集水箱(池)时,集水箱(池)的设置应符合下列规定:

1 集水箱(池)的有效容积应按下式计算:

式中:

V有效一集水箱(池)的有效容积(m3);

K—安全系数,取1.1~1.2;

D——未充满水管道的直径(m);

L—一未充满水管道的长度(m)。

2 集水箱(池)的最低液位应满足水泵吸水口需要的最小淹没深度。当水泵吸水管的流速小于或等于0.6m/s时,最小淹没深度不应小于0.3m;当水泵吸水管的流速为1.2m/s时,最小淹没深度不应小于0.6m。

3 停泵时因重力流入集水箱(池)的管道水容量应有溢流排水的技术措施。

10.4.8 工艺冷却循环水系统的管道流速应经水力计算确定,任一计算管段的水力坡降(i)不宜大于0.025。

10.5 废水

10.5.1 废水系统设计应符合现行国家标准《电子工程环境保护设计规范》GB50814的有关规定,并应满足下列规定:

1 应根据废水水量、水质及环境影响评价报告及批复意见确定处理流程;

2 废水处理设施及末端排放口宜设置在线监测装置;

3 废水输送管道不宜直接埋地敷设。

10.5.2 生产废水系统的设置应符合下列规定:

1 不同污染物的生产废水宜分别设置;

2 废液与生产废水应分别设置;

3 含有重金属污染物的生产废水应设置单独的收集和处理系统。

10.6 消防

10.6.1 消防给水系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。并应符合下列规定:

1 洁净室生产区应设置室内消火栓;

2 洁净生产区设置自动喷水灭火系统时、喷水强度不应小于8L/(min·m2),作用面积不应小于160m2;

3 洁净室向下气流区域内应采用快速响应喷头;

4 布置在高温设备区顶部的喷头,其公称动作温度应根据该区域局部环境温度确定。

10.6.2 气体灭火系统的设置应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370和《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193的有关规定。

10.6.3 泡沫灭火系统的设置应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50151的有关规定;水喷雾灭火系统的设置应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。

10.6.4 特种气体间的消防设计应符合现行国家标准《特种气体系统工程技术规范》GB50646的有关规定。

10.6.5 厂房内配置的灭火器应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

11 电气

11.1 供电系统

11.1.1 薄膜太阳能电池工厂的供电系统设计除应满足生产工艺要求外,还应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。

11.1.2 生产用主要工艺设备宜由独立变压器或独立低压馈电线路供电。

11.1.3 对电源连续性有特殊要求的设备及仪表,应设置不间断电源;对电源可靠性有特殊要求的设备,应设置备用电源。

11.1.4 消防负荷的供配电设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

11.1.5 厂房低压配电电压等级应符合生产工艺用电要求,系统接地型式宜采用TN-S或TN-C-S系统。

11.1.6 变压器低压侧宜设置低压无功补偿装置。并宜加装电抗器。无功补偿柜宜具备自动过零投切、分相补偿功能。

11.1.7 对于谐波畸变率大于5%的设备宜在设备处及变压器低压母线上设置相应的谐波治理装置或者预留谐波治理装置接门。

11.2 低压配电及电气照明

11.2.1 薄膜太阳能电池工厂的配电系统设计应根据生产工艺要求和动力设备布置综合考虑。

11.2.2 有净化要求的生产车间内应选择不易积尘、便于擦拭的配电设备。

11.2.3 技术夹层内的电气配管宜采用电缆桥架或金属管。洁净区的电气管线宜采用暗敷设;当采用明敷设时,宜采用不锈钢等不燃且易擦拭的管材材料作为其保护管。

11.2.4 穿越洁净区隔墙的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处,应采取保证气密性要求的密封措施。

11.2.5 薄膜太阳能电池工厂主要生产用房间一般照明的照度值不宜低于300lx,辅助用房一般照明的照度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034和《电子信息行业人工照明设计标准》SJ/T11665的有关规定。

11.2.6 洁净区内应设置备用照明。备用照明可作为正常照明的一部分,且不宜低于该场所一般照明照度值的10%。

11.2.7 厂房内应设置供人员疏散用的消防应急照明。在安全出入口、疏散通道、疏散通道转角处设置的消防疏散标志应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

11.2.8 厂房技术夹层内宜设置检修照明。

11.2.9 洁净区内一般照明灯具宜采用吸顶明装、不易集尘、便于清洁的洁净灯具。当采用嵌人式灯具时,其安装缝隙应有可靠密封措施。

11.3 信息与自控

11.3.1 厂房内通信设施的设置应符合下列规定:

1 应设置便于洁净区内外联系的语音通信装置;

2 可设置数据通信装置;

3 系统布线宜采用综合布线系统;

4 通信机房、配线间不宜设置在洁净区内。

11.3.2 厂房应设置火灾自动报警及消防联动控制;火灾自动报警及消防联动控制及显示功能、应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

11.3.3 消防控制室不应设置在洁净区内。

11.3.4 洁净区火灾报警后宜手动控制关闭相关部位的电动防火阀,并应停止相应的净化空调系统的循环风机、排风机和新风机,同时应接收其反馈信号,并手动切断相关部位的非消防电源。

11.3.5 下列场所应设置气体泄漏报警装置:

1 易燃、易爆、有毒气体的使用场所及气体管道入口室的管道阀门或接头及其他易泄漏处;

2 易燃、易爆、有毒气体的储存、分配场所;

3 易燃、易爆、有毒气体气瓶柜和分配阀门箱内。

11.3.6 气体泄漏报警系统在现场及值班室应设置泄漏声光报警装置,报警信号应有别于火灾报警系统。气体泄漏报警信号应接入消防控制室。

11.3.7 气体泄漏报警的联动控制应符合下列规定:

1 应自动启动相应的事故排风装置,并应接受反馈信号;

2 应自动关闭相关部位的进气气体切断阀,并应接受反馈信号;

3 应自动启动泄漏现场及值班室的声光报警装置。

11.3.8 气体泄漏报警及控制系统的供电可靠性要求,不应低于同期工程的火灾报警系统供电可靠性要求。

11.3.9 薄膜太阳能电池工厂应设置应急广播。洁净区内扬声器的选择应保证不影响洁净区的洁净度等级。

11.3.10 特种气体的储存、分配和使用场所应设置视频监控和门禁系统。

11.3.11 下列系统宜设置自动监控系统:

1 净化空调系统;

2 工艺排风系统;

3 纯水和废水处理系统;

4 供热和供冷系统。

11.3.12 净化空调系统采用电加热器时,应采取无风、超温保护措施;采用电加湿器时,应采取无水保护措施。

11.4 防雷接地

11.4.1 厂区各建筑物、构筑物的接地系统设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定。

11.4.2 下列可能产生静电危害的设备、管道应采取防静电措施:

1 可燃液体和可燃气体管道;

2 排出有燃烧或爆炸危险物质的设备和风管;

3 净化空调系统风管。

11.4.3 电子信息系统电缆进出建筑物时,应设置适配的信号浪涌保护器。

11.4.4 有特殊接地要求的工艺设备宜单独设置接地引下线,并与防雷接地系统的接地体间距不宜小于20m。当无法满足间距时,可与防雷接地系统共用接地体。

11.4.5 厂房的防雷接地、电气保护接地、防静电接地、电子信息系统接地宜采用共用接地方式·接地电阻值不应大于1Ω,并应实施等电位联结措施。

12 节能

12.0.1 薄膜太阳能电池工厂主要生产厂房的体型系数不应大于0.4。

12.0.2 薄膜太阳能电池工厂主要生产厂房围护结构的热工性能指标应符合现行国家标准《电子工程节能设计规范》GB50710的有关规定。

12.0.3 排风机宜采用自动调速措施。

12.0.4 排风机的单位风量耗电功率限值应符合现行国家标准《电子工程节能设计规范》GB50710的有关规定。

12.0.5 循环空气处理机组的送风机应采取自动调速措施。

12.0.6 空调系统所采用的加热、加湿方式宜利于工厂余热的利用。

12.0.7 通风机的机组效率不宜小于现行国家标准《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761中所列能效等级2级的数值。

12.0.8 冷热源系统的设置应符合下列规定:

1 在需要同时供冷和供热工况下,冷水机组宜根据负荷要求选用热回收机组;

2 非热回收水冷冷水机组的冷却水的热量宜回收利用;

3 在满足工艺及空调用冷冻水温度的前提下,宜加大冷冻水供、回水温差和提高冷冻水的供水温度;

4 当冷负荷变化较大时。冷源系统设备宜采用变频控制;

5 在气候适宜地区,过渡季节或冬季的供冷负荷宜设置自由冷却系统;

6 热源采用自建锅炉时,所选锅炉的额定热效率不宜小于现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB24500中所列能效等级2级的数值。

12.0.9 空气压缩机组的输入比功率不宜大于现行国家标准《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》GB19153中所列能效等级2级的数值。

12.0.10 冷水机组的制冷性能系数不宜小于现行国家标准《冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577中所列能效等级2级的数值。

12.0.11 循环水泵的泵效率值不宜小于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762中所列能效等级2级的数值。

12.0.12 变压器的台数和容量应根据生产工艺及其配套辅助设施、公用动力设施的用电负荷特点和变化状况进行选择和配置,并应符合下列规定:

1 应选择低损耗、低噪声的节能型变压器;三相配电变压器的空载损耗标准值和负载损耗标准值不宜大于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中所列能效等级2级的数值;

2 多台变压器之间宜设低压联络。

12.0.13 变电所宜设置能源管理系统,并应配置电流表、有功电能表等计量装置。

12.0.14 选用的照明光源、镇流器的能效应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB50034和《电子信息行业人工照明设计标准》SJ/T11665的有关规定。

12.0.15 采用电感镇流器的气体放电灯具应具有电容补偿功能,荧光灯功率因数不应低于0.9,高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

12.0.16 厂区道路照明的路灯宜采用光电和时间控制,并应采用节能灯具。

12.0.17 工厂能源计量器具的配备应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的有关规定。

12.0.18 年综合能耗总量当量值大于3000t标准煤的薄膜太阳能电池工厂宜设置全厂供能系统和主要设备监控系统。

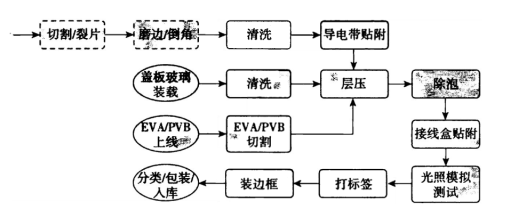

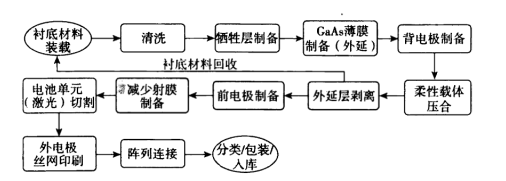

附录A薄膜太阳能电池典型生产工艺流程

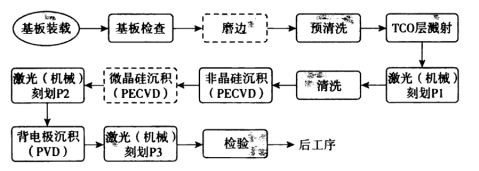

(a)硅基薄膜太阳能电池工艺流程(前段工序)

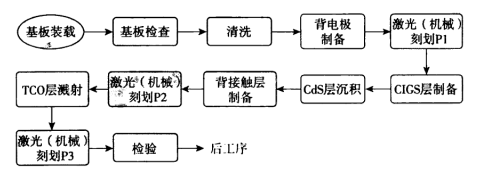

(b)铜钢嫁硒薄膜太阳能电池工艺流程(前段工序)

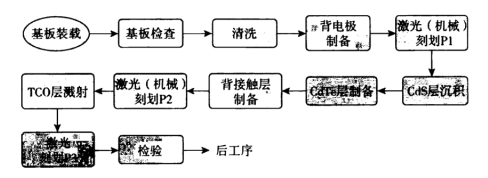

(c)筛化锅薄膜太阳能电池工艺流程(前段工序)

(d)薄膜太阳能电池工艺流程(后段工序)

(e)神化镍薄膜太阳能电池工艺流程

注:虚线工序为可选工序。

图A薄膜太阳能电池典型生产工艺流程

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《岩土工程勘察规范》GB 50021

《建筑照明设计标准》GB 50034

《供配电系统设计规范》GB 50052

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《洁净厂房设计规范》GB 50073

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151

《工业企业总平面设计规范》GB 50187

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193

《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《地基动力特性测试规范》GB/T 50269

《气体灭火系统设计规范》GB 50370

《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472

《特种气体系统工程技术规范》GB 50646

《电子工业纯水系统设计规范》GB 50685

《电子工程节能设计规范》GB 50710

《电子工程环境保护设计规范》GB 50814

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《电子工业防微振工程技术规范》GB 51076

《厂矿道路设计规范》GBJ 22

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》GB 19153

《冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577

《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500

《电子信息行业人工照明设计标准》SJ/T 11665