Appearance

《生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准》 CJJ/T133-2024

🗓️ 住房和城乡建设部 实施时间:2024-10-01

前言

住房城乡建设部关于发布行业标准《生活垃圾

卫生填埋场填埋气体收集处理及

利用工程技术标准》的公告

现批准《生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准》为行业标准,编号为 CJJ/T133-2024,自2024年10月1日起实施。原行业标准《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)同时废止。

本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

住房城乡建设部

2024年6月6日

前 言

根据住房城乡建设部《关于印发(2016年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知》(建标函〔2015〕274号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国内先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。

本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语:3.基本规定;4.产气量及工程规模;5.填埋气体收集导排;6.填埋气体输气管网;7.填埋气体抽气、处理和利用;8.电气系统;9.仪表与自动化控制;10.配套工程;11.环境保护与劳动卫生;12.工程施工及验收。

本标准修订的主要技术内容是:

1.修改了对填埋气体主动导排设施设置、填埋气体利用设施建设前提条件的相关要求。

2.增加了调气站的设计内容要求。

3.增加了工程规模确定的要求。

4.增加了直流及交流不间断电源系统、继电保护和自动装置、过电压保护与接地、爆炸火灾危险环境的电气装置、调度自动化等技术要求;将原来的“二次接线及电测量仪表装置”修订为“电气监测及控制”。

5.增加了对全厂过电压保护与接地系统设计的规定。

6.增加了对于易受外部看火影响区段的电缆防火阻燃措施的要求。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准主编单位:中国城市建设研究院有限公司

(地址:北京市西城区德胜门外大街36号,邮政编码:100120)

本标准参编单位:福建创盛建设有限公司

广州工程总承包集团有限公司

光大环保(中国)有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司

湖南恒凯环保科技投资有限公司

中兰环保科技股份有限公司

本标准主要起草人员:郭祥信 吕德彬 屈志云 宋向楠 林斌 刘 涛 刘茹飞 梁湖清 刘勇 史焕明 邢汉君 曹丽 李中庆 罗彬 苏红玉 刘智勇 康会杰 尹然 陈文曦 袁松 郭庆海 陈伟 黄华瑞 祁昌伟

本标准主要审查人员:王克虹 陈朱蕾 王志国 余毅 潘建强 温智玄 谢海建 陈琪 陆海军

1 总则

1总 则

1.0.1为贯彻国家有关生活垃圾处理的法规和技术政策,保证填埋气体收集、处理及利用工程的质量,确保生活垃圾卫生填埋场(以下简称填埋场)的安全运行,使填埋气体收集、处理及利用工程的设计、施工及验收规范化,制定本标准。

1.0.2本标准适用于新建、扩建、改建的填埋气体收集、处理及利用工程的设计、施工及验收。

1.0.3填埋场填埋气体收集、处理及利用工程的设计、施工及验收应遵循安全可靠、资源利用、排放达标的原则。

1.0.4填埋场填埋气体收集、处理及利用工程的设计、施工及验收,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2术语

2.0.1填埋气体landfill gas

填埋场填埋堆体内有机垃圾厌氧分解产生的气体。

2.0.2被动导排passive ventilation

利用填埋气体自身压力和渗透性导排气体的方式。

2.0.3主动导排initiative guide and extraction

利用抽气设备对填埋气体进行导排的方式。

2.0.4产气速率gas generation rate

填埋场单位时间内的产气量。

2.0.5产气模型gas generation model

预测生活垃圾在填理场中产气量或产气速率的数学公式。

2.0.6导气井extraction well

中间为多孔管,周围为过滤材料的设置于垃圾填埋堆体内的竖向圆柱状导气设施。

2.0.7导气盲沟extraction trench

中间为多孔管,周围为过滤材料的设置于垃圾填埋堆体内的水平棱柱状导气设施。

2.0.8排放管emission pipe

向大气中排放填埋气体的管道。

2.0.9开孔率ratio of hole area

开孔段管道表面开孔总面积与开孔段管道外表总面积之比。

2.0.10调气站landfill gas regulating station

汇集多个导气井或导气盲沟的导气支管,用于气体集中流量和压力调节的设施。

2.0.11气体收集率landfill gas collection rate

填埋气体收集量与填埋气体预测产生量之比。

2.0.12气体利用率landfill gas utilization rate

填埋气体利用设备消耗的气体量与填埋气体预测产生量之比。

3 基本规定

3基本规定

3.0.1填埋场和仍有填埋气体产生的填埋场封场工程应进行填埋气体导排及气体处理利用。

3.0.2填埋气体收集范围应根据填埋场已填垃圾的范围和填埋操作规划确定。填埋气体收集导排工程的设计方案应结合垃圾堆体现状和堆体整形设计方案确定。

3.0.3新建填埋场,填埋气体收集导排工程应与填埋场工程同时设计;垃圾填埋堆体中设置的气体导排设施的施工宜与垃圾填埋作业同步进行。主动导排设施及气体处理利用设施宜分期建设。

3.0.4设计垃圾填理量大于或等于20万t或日填埋量大于或等于100t/d的填埋场,应设置填埋气体主动导排与处理设施,并在填埋场投运3年内启用。

3.0.5设计垃圾填埋量大于或等于100万t的在用填埋场或封场不到2年的填埋场,宜建设填埋气体利用设施。设计垃圾填埋量小于100万t的填埋场,可根据填埋气体产生量、填埋场使用情况、气体利用需求等情况建设填埋气体利用设施。

3.0.6填埋场封场工程中的填埋气体收集导排与利用工程设计前应对已有填埋气体导排利用设施进行核查,设施完好的,应继续保留;已有设施不满足填埋气体导排需求的,应新增填埋气体导排利用设施。

4 产气量及工程规模

4产气量及工程规模

4.1产气量

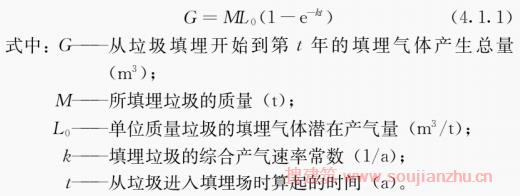

4.1.1对某一年填入填埋场的生活垃圾,其填埋气体产生量可按下式计算:

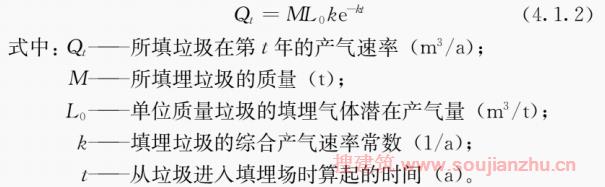

4.1.2对某一年填入填埋场的生活垃圾,其填埋气体产气速率可按下式计算:

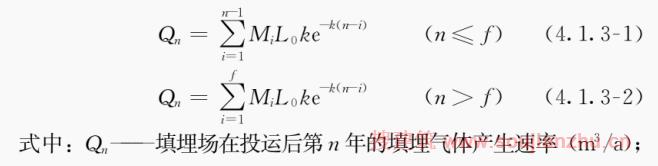

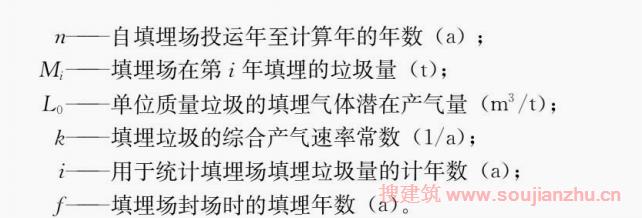

4.1.3运行一年以上填埋场填埋气体产气速率可按下列公式逐年叠加计算:

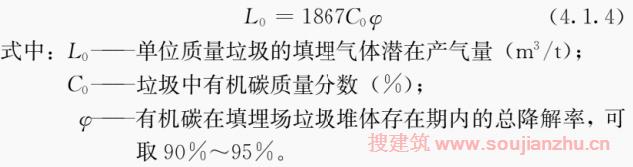

4.1.4填埋场单位质量垃圾的填埋气体潜在产气量(Lo)可根据垃圾中可降解有机碳质量分数按下式估算:

4.1.5垃圾的综合产气速率常数(k)的取值应根据垃圾成分、当地气候、填埋场内的垃圾含水率等因素在0.1~0.5范围内取值;有条件的可通过试验确定综合产气速率常数(k)。

4.1.6填埋气体回收利用工程设计前,宜进行现场抽气试验,利用试验数据对填埋场垃圾的综合产气速率常数进行估算,并以此对气体利用期间填埋气体产生量进行逐年估算。无现场抽气试验条件的,可采用经验参数和数学模型对填埋气体产生量进行逐年估算。

4.2工程规模

4.2.1无填埋气体利用设施的,填埋气体导排与火炬处理总规模应根据最大填埋气体产生量估算值确定。

4.2.2对于利用填埋气体发电或供热的工程,可按填埋气体利用设备额定输出功率确定发电或供热工程的规模。

4.2.3对于填埋气体提纯制燃气的工程,工程规模可按填埋气体量或提纯后燃气日产量来确定。

5 填埋气体收集导排

5填埋气体收集导排

5.1一般规定

5.1.1填埋气体的导排设施宜采用导气井与导气盲沟相结合的方式,导气设施应根据垃圾填埋堆体形状、导气设施作用范围等因素合理布置,填埋气体导气设施应对已填垃圾堆体全覆盖。

5.1.2新建填埋场,宜从填埋场使用初期铺设导气井或导气盲沟。导气井基础与底部防渗层接触时应做好防护措施。

5.1.3对于无气体导排设施的在用或封场填埋场,应采用钻孔法设置导气井。

5.1.4用于填理气体导排的碎石不应使用石灰石,碎石粒径宜为10mm~50mm。

5.2导气井

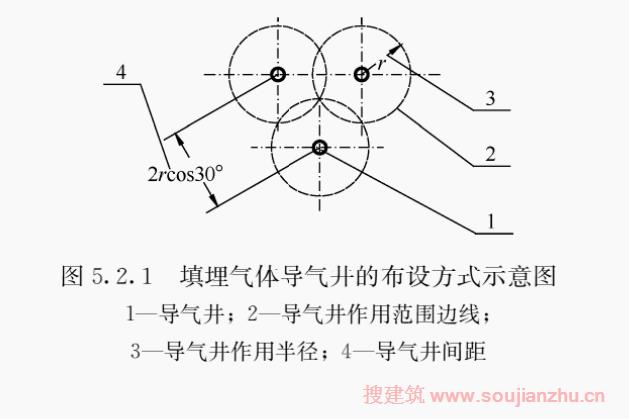

5.2.1填埋气体导气井在垃圾堆体上宜错列布设(图5.2.1)。

5.2.2垃圾堆体中部设置的导气井,其水平作用半径r可按15m~20m取值。沿垃圾堆体边缘设置的填埋气体导气井,其水平作用半径r宜按10m~15m取值。

5.2.3用钻孔法设置的导气井,井底距场底防渗层距离不宜小于2m。

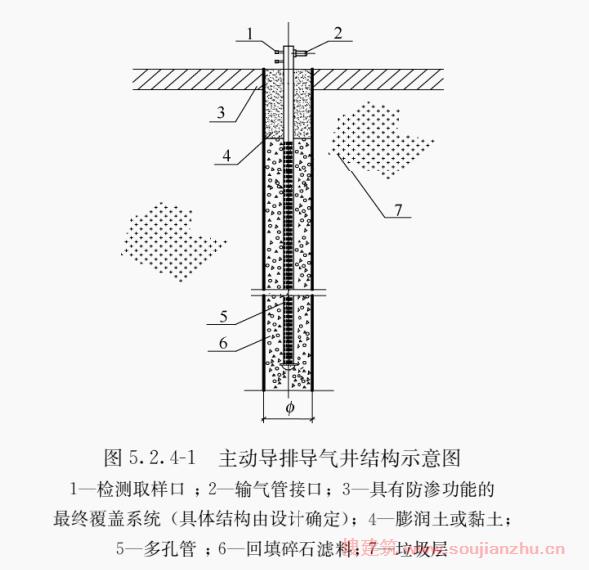

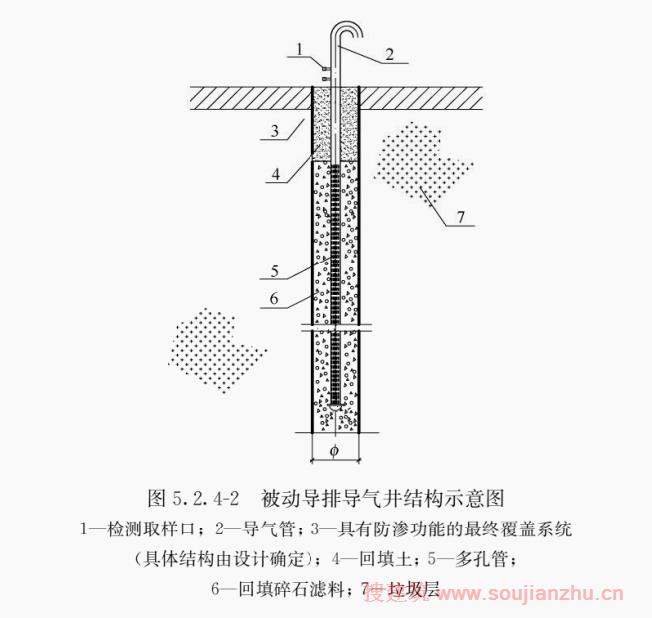

5.2.4竖向导气井可采用下列结构:

1主动导排导气井结构(图5.2.4-1)应包括检测取样口、输气管接口、具有防渗功能的最终覆盖系统、膨润土或黏土、多孔管、回填碎石滤料。

2被动导排导气井结构(图5.2.4-2)应包括检测取样口、导气管、具有防渗功能的最终覆盖系统、回填土、多孔管、回填碎石滤料。

5.2.5导气井直径不宜小于600mm,垂直度偏差不宜大于1%。

5.2.6主动导排导气井井口应密封。用土作为覆盖层时,井口应采用膨润土、黏土或混凝土等低渗透性材料密封,密封深度宜为1m~2m;用防渗膜作为覆盖层时,井口中心导气管与覆盖膜连接处应进行密封处理。

5.2.7导气井中心多孔管应采用高密度聚乙烯等高强度耐腐蚀的管材,管内径不宜小于100mm,需要排水的导气井管内径不宜小于200mm。穿孔宜用长条形孔,开孔率不宜小于2%。中心多孔管四周可采用最小粒径大于孔径(孔宽)的碎石或塑料网状材料填充。

5.2.8采用主动导排系统时,垃圾堆体内水位过高的区域宜采用排水导气双功能井,并宜配置排水系统。

5.2.9导气井内排水设备应采用气动式,并具有防爆功能。

5.2.10被动导排导气井排放管的排放口应高于垃圾堆体表面2m以上。

5.2.11导气井与垃圾堆体覆盖层交叉处,应采取减少雨水渗入和空气吸入的封闭措施。

5.3导气盲沟

5.3.1水平导气盲沟应根据填埋场填埋气体导排的需要设置,垃圾堆体导气盲沟断面宽、高均不宜小于1000mm。

5.3.2导气盲沟中心管应采用柔性连接的管道,管内径不应小于150mm;当采用多孔管时,在保证中心管强度的前提下,开孔率不宜小于2%;中心管四周宜用级配碎石填充。

5.3.3导气盲沟水平间距可按20m~40m设置,垂直间距可按10m~15m设置。

5.3.4被动导排的导气盲沟,其排放管的排放口应高于垃圾堆体表面2m以上。

5.3.5主动导排导气盲沟外穿垃圾堆体覆盖层处应采取密封措施。当堆体用防渗膜覆盖时,导气管与防渗膜交叉处可采用粘接或焊接的密封方式;当堆体用土覆盖时,导气管四周宜采用黏土环状密封,密封环半径不宜小于2m,黏土厚度不宜小于1m。

5.3.6垃圾填埋堆体中间覆盖区铺设覆盖膜下导气管进行填埋气体主动导排时,应确保导气管铺设区覆盖膜焊接严密。膜下导排区域总管应设置调节阀门。

5.4调气站

5.4.1调气站的布设数量和位置应根据导气井和盲沟数量以及垃圾堆体表面情况确定,并应便于运行人员操作。

5.4.2在垃圾堆体上设置的调气站应具有排水功能,集气管道和阀门不得被雨水淹没。调气站集气短管标高比导气井低时,应在集气短管最低点设置排水管。排水管应连接自动排水或定期排水装置,排水装置应密封,不得使空气吸入。

5.4.3每个导气井或(和)导气盲沟宜连接一根集气支管,每个集气支管应设置一个独立调节阀门,并应与集气短管独立连接。集气支管的敷设宜避免产生中间最低点。支管过长或地形原因无法避免中间最低点时,应在中间最低点处设置可防空气吸入的凝结水排水装置。

6 填埋气体输气管网

6.1管网布置与敷设

6填埋气体输气管网

6.1管网布置与敷设

6.1.1填埋气体输气管应设不小于1%的坡度,管段最低点处应设凝结水收集和排放装置,排水装置应采取防空气吸入的措施。排出的凝结水应送往填埋场内的污水处理设施进行处理。

6.1.2填埋气体输气管道应选用耐腐蚀、柔韧性好的材料及配件,管路应有良好的密封性。

6.1.3输气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面或上面通过,不宜与其他管道同沟敷设。

6.1.4输气管道沿道路敷设时,宜敷设在人行道或绿化带内,不宜在道路路面下敷设。

6.1.5输气管地面或架空敷设时,不应妨碍交通和垃圾填埋操作。架空管应每隔300m设接地装置,管道支架应采用阻燃材料。

6.1.6地面与架空敷设的塑料管道应预留伸缩补偿余量。

6.1.7输气管与其他管道共架敷设时,输气管道与其他管道的水平净距不应小于0.3m。当管径大于300mm时,水平净距不应小于管道直径。

6.1.8架空敷设输气管与架空输电线之间的水平和垂直净距不应小于4m,与露天变电站围栅的净距不应小于10m。

6.1.9寒冷地区,输气管宜采用埋地敷设,管道埋深宜在土壤冰冻线以下,管顶覆土厚度应符合下列规定:

1由于条件限制,输气管确需埋设在车行道下时,不得小于0.8m;

2埋设在非车行道下时,不得小于0.6m。

6.1.10地下输气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的最小水平净距和垂直净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定,地面敷设输气管道与架空输电线路的最小距离应符合现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB50251的有关规定。

6.1.11输气管道穿越铁路、河流等障碍物时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和《输气管道工程设计规范》GB 50251的有关规定。

6.1.12在填埋场地下、地面和架空敷设的填埋气体管道应设置标识。延伸出填埋场外的管道也应标识。

6.1.13输气管道与大断面管道、隧道或涵洞等设施平面交叉时,应采取措施绕过此类设施,不得直接从此类设施内部穿过。

6.2管网计算

6.2管网计算

6.2.1填埋气体输气总管的设计流量不应小于最大产气年份小时产气量的80%。

6.2.2填埋气体输气支管的计算流量应按支管所连接的导气井或导气盲沟数量和每个导气井或导气盲沟的流量确定。

6.2.3填埋气体输气管道内气体流速宜取5m/s~10m/s。

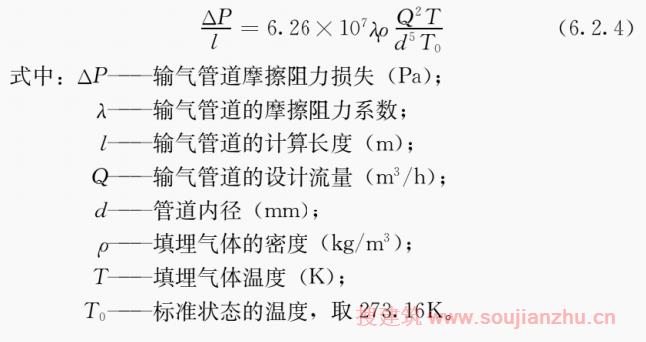

6.2.4填埋气体输气管道单位长度摩擦阻力损失可按下式计算:

7 填埋气体抽气、处理和利用

7填埋气体抽气、处理和利用

7.1一般规定

7.1.1填埋气体抽气、处理和利用工程宜包括抽气设备、气体预处理设备、燃烧设备、气体利用设备、建(构)筑物、电气、输变电系统、给水排水、消防、自动化控制等设备和设施。可根据需要设置储气设备、气体纯化设备和气体压缩设备。

7.1.2抽气、处理、利用设施和设备应布置在垃圾堆体以外。

7.1.3填埋气体处理和利用设施宜靠近抽气设备布置。

7.1.4填埋气体抽气、处理和利用设施应具有良好的通风条件,不得使可燃气体在密闭空间内聚集。

7.1.5抽气、处理、利用和火炬燃烧系统应统筹设计,从填埋场抽出的气体应优先满足气体利用系统的用气,气体利用系统用气剩余的气体应能自动分配到其他利用设备利用或火炬系统燃烧。

7.2填埋气体抽气及处理

7.2.1填埋气体抽气设备应选用耐腐蚀和防爆型设备。

7.2.2填埋气体抽气设备应设调速装置,宜采用变频调速装置。

7.2.3填埋气体抽气设备应至少有1台备用。

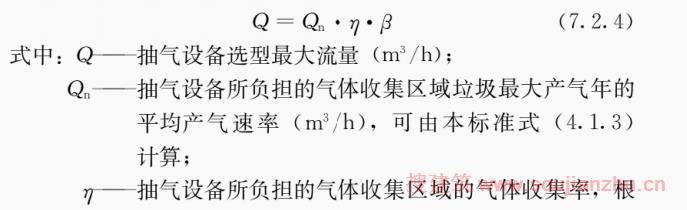

7.2.4抽气设备最大流量可按下式计算:

7.2.5抽气设备最小升压应满足克服填埋气体输气管路和设备的总阻力损失和用气设备进气压力的需要。

7.2.6填埋气体主动导排系统的抽气流量应能随填埋气体产生速率的变化而调节。垃圾堆体用膜覆盖时,设计气体收集率不宜小于70%,用土覆盖时气体收集率不宜小于60%。

7.2.7抽气系统应设置流量计量设备,并可对瞬时流量和累积量进行记录。

7.2.8抽气系统的氧含量监测报警设备设置应符合现行国家标准《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012的规定。

7.2.9气体处理工艺和设备的选择及处理量应根据气体利用方案、用气设备的要求和烟气排放标准来确定。

7.3火炬燃烧系统

7.3.1设置填埋气体主动导排系统的填埋场应设置火炬燃烧系统,气体收集量大于100m³/h的填埋场,应设置封闭式火炬。只设置填埋气体被动导排设施的填埋场不宜设置火炬燃烧系统。

7.3.2填埋气体火炬应有较宽的负荷适应范围,应能满足填埋气体产量变化、气体利用设施负荷变化、甲烷浓度变化等情况下的填埋气体稳定燃烧的要求。

7.3.3火炬应能在设计负荷范围内根据负荷的变化调节供风量,使填埋气体得到充分燃烧,并应使填埋气体中的恶臭气体完全分解。

7.3.4封闭式火炬距地面2.5m以下部分的外表面温度不应高于50℃。

7.4填埋气体利用

7.4.1填埋气体利用方式及规模的选择应符合下列规定:

1填埋气体利用方式应根据当地条件经过技术经济比较确定,宜选择效率高的利用方式。

2填埋气体利用规模,应根据各年填埋气体收集量和填埋气体利用方式经过技术经济比较确定,总气体利用率不宜小于70%。

7.4.2填埋气体用于内燃机发电应符合下列规定:

1内燃机发电的总规模应在合理预测各年填埋气体收集量的基础上确定。

2内燃机发电机组应选择技术成熟、可靠性好的产品。

3有热、冷用户的情况下,宜选择热、电、冷三联供的工艺方案回收内燃机烟气和冷却液带出的热能。

4额定负荷下,内燃机发电机组的设计发电效率不宜低于32%。

5内燃机发电机组的技术性能应符合现行行业标准《气体燃料发电机组 通用技术条件》JB/T 9583.1的规定。

7.4.3填埋气体用于锅炉燃料时应符合下列规定:

1应确保填埋气体燃烧系统稳定、安全运行。

2锅炉输出功率的选择应根据用热负荷和填埋气体收集量及热值确定。

3锅炉排放烟气各项指标应满足现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271的规定。

4锅炉房的设计、施工和运行应符合现行国家标准《锅炉房设计标准》GB 50041的有关规定。

7.4.4填埋气体提纯用于城镇燃气或汽车燃料应符合下列规定:

1填埋气体处理及甲烷提纯工艺应根据城镇燃气或汽车燃料质量标准确定。

2填埋气体提纯处理设施的设计、施工与运行应符合国家现行标准的有关规定。

8 电气系统

8电气系统

8.1一般规定

8.1.1填埋气体发电厂发电并网时,接入系统应根据填埋气体发电厂规划容量、单机容量、输电距离及其在当地电力系统中的地位与作用等原则进行设计,并应符合当地电力部门的有关规定。

8.1.2高压配电装置的设计应符合国家现行标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060、《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222、《电力设施抗震设计规范》GB50260、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

8.1.3电缆选择与敷设应符合现行国家标准《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012、《电力工程电缆设计标准》GB 50217和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。

8.1.4发电并网的填埋气体发电厂至上级调度中心应配置至少一个调度通道及相应的通信设备。厂端通信设备配置选型应与电网系统端(对端)保持一致。

8.2电气主接线

8.2.1发电机电压母线和升压站高压侧母线宜采用单母线或单母线分段接线方式。

8.2.2当发电机与双绕组变压器为单元接线,且全厂无专用启备电源时,应在发电机与变压器之间装设断路器。

8.2.3各级电压母线所接开关设备的开断能力应满足系统最大短路电流要求。

8.2.4发电并网的填埋气体发电厂应至少有一回与电网连接的双向受、送电线路。发电全部自用的应至少有一回可保证全厂启动和安全停机的外部启备电源。

8.3交流厂用电系统

8.3.1高低压厂用电母线宜采用单母线或单母线分段接线方式。当设有保安柴油发电机组等备用或保安电源时,可设备用或保安公用段。

8.3.2低压厂用电系统电压宜采用380V/220V。

8.3.3厂用变压器接线组别的选择,应使厂用工作电源与备用电源之间相位一致,接线组别宜为D,yn11。户内安装的厂用变压器宜采用干式变压器。

8.3.4低压厂用电接地形式宜采用TN-C-S或TN-S系统,路灯配电系统的接地形式宜采用TT系统。

8.4直流及交流不间断电源系统

8.4.1直流电源系统设计应符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044的有关规定。

8.4.2直流系统宜采用对控制负荷和动力负荷合并供电的方式,直流系统标称电压宜采用220V。

8.4.3直流电源系统接线方式应符合下列规定:

1当一组蓄电池配置一套充电装置时,宜采用单母线接线;

2当一组蓄电池配置两套充电装置时,宜采用单母线分段接线。两套充电装置应接入不同的母线段,蓄电池组应跨接在两段母线上。

8.4.4直流网络宜采用集中辐射形供电方式或分层辐射形供电方式。

8.4.5交流不间断电源系统设计应符合现行行业标准《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491中的有关规定。

8.4.6不间断电源(UPS)装置宜由一路交流主电源、一路交流旁路电源和一路直流电源供电。发电厂房内UPS交流主电源和交流旁路电源应由不同厂用母线段引接。对于设置有交流保安电源的发电厂,交流主电源应由保安电源引接。其他UPS可由就近的厂用电源引接。发电厂房内UPS直流电源宜由机组的直流系统引接,当技术经济合理时,也可采用自带的蓄电池供电。

8.4.7 UPS系统母线应采用单母线接线。

8.4.8 UPS输出的配电屏馈线宜采用辐射形供电方式。

8.5电气监测及控制

8.5.1电气二次接线设计应符合现行行业标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136的有关规定。

8.5.2电气测量仪表装置设计应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063中的有关规定。

8.5.3继电保护、自动准同步、自动电压调节、故障录波和厂用电快速切换等功能应由专用装置实现。

8.6元件继电保护和自动装置

8.6.1填埋气体发电厂的继电保护和安全自动装置的设计应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285和《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062的有关规定。

8.6.2继电保护装置的配置和选型应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062和《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285的有关规定。当线路保护采用光纤纵联差动保护时,装置选型应保证与对侧保护装置的一致性或可配合性。

8.7照明系统

8.7.1 照明设计应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定执行。主要生产和辅助生产厂房建(构)筑物的照明设计还应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。辅助生活类附属建(构)筑物的照明设计还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的有关规定。

8.7.2照明灯具宜采用发光效率较高的灯具。环境温度较高的场所,宜采用耐高温的灯具。对于有腐蚀性的场所,应选用防腐型的灯具。

8.8过电压保护与接地

8.8.1电气装置的过电压保护设计应按现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064执行。通信系统的过电压保护设计应按现行行业标准《电力系统通信站过电压防护规程》DL/T 548执行。

8.8.2主要生产和辅助厂房建(构)筑物的过电压保护应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064中的有关规定。

8.8.3填埋场作业区和辅助生活类附属建(构)筑物的过电压保护设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中的有关规定。

8.8.4交流接地系统的设计应按现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065执行。

8.8.5填埋气体发电装置和火炬系统等成套系统和设备的过电压保护与接地系统设计应符合成套设备厂家技术文件的相关要求。

8.9爆炸和火灾危险环境的电气装置

8.9.1 爆炸和火灾危险环境电气装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229中的有关规定。

8.9.2有可能发生填埋气体泄漏的场所,应设置可燃气体监测报警装置并与通风机连锁。当可燃气体浓度报警时应立即启动通风机。

8.10调度自动化

8.10.1电力系统调度自动化装置的配置和选型,应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计规程》DL/T 5003中的有关规定。

8.10.2厂内应配置满足电网要求的调度自动化设施。

8.11电能量计量

8.11.1电能计量系统的基本要求和设置原则应符合现行行业标准《电能量计量系统设计规程》DL/T 5202的有关规定。

8.11.2与电网连接的并网线路出口处应设置能满足电网要求的关口电度表。电度表应配置相同型号的主、后备双表,主、后备双表应具有脉冲和数据通信输出接口。考核点计量装置可按单表配置。关口计量装置应采用电子式。填埋气体发电厂内部考核用计量装置宜采用电子式,也可与满足测量精度要求的智能仪表或综合保护测控装置合用。

8.11.3电度表工作电源应取自UPS或直流系统,并能送出电源故障信号。

8.11.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能计量装置应具有电压失压计时功能。

9 仪表与自动化控制

9仪表与自动化控制

9.1一般规定

9.1.1 填埋气体收集、处理及利用工程的自动化控制应根据填埋气体利用设施特点,结合设施安全、经济运行和二次污染控制等要求进行设计。

9.1.2自动化控制系统应采用成熟的控制技术和可靠性高、性价比适宜的设备和元件。

9.2自动化水平

9.2.1填埋气体利用工程应具备自动化控制功能,自动化控制系统应在运行人员少量就地操作和巡回检查配合下实现下列功能:

1分散控制系统应能对气体处理系统进行控制;

2对气体利用及辅助系统应能进行集中监视;

3应能进行分散控制及事故处理,应能独立实施紧急停车。

9.2.2抽气系统、处理系统和气体利用系统应能实现连锁安全控制。

9.2.3填埋气体利用场站和车间,应设置工业电视监视系统。

工业电视监视系统的设置应符合现行国家标准《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115的有关规定。

9.3分散控制系统

9.3.1填埋气体处理系统、利用系统、变压器组、厂用电气设备及辅助系统,应以操作员站为监视控制中心,对全厂进行集中监视管理。当设备供货商提供独立控制系统时,应与分散控制系统通信,实现集中监控。

9.3.2分散控制系统的功能应包括数据采集和处理功能、模拟量控制功能、顺序控制功能、保护与安全监控功能等。

9.3.3分散控制系统应按监控级、控制级、现场级分层分散设计。分散控制系统的控制级应有冗余配置的控制站,且控制站内的中央处理器、通信总线、电源应有冗余配置;监控级应具有互为热备的操作员站。

9.3.4分散控制系统的响应时间应能满足设施安全运行和事故处理的要求。

9.4检测与报警

9.4.1填埋气体收集、处理及利用工程的检测和报警系统应满足安全、经济运行的要求,应能准确地测量、显示工艺系统各设备的技术参数。

9.4.2填埋气体收集、处理及利用工程的监测应包括下列内容:

1工艺系统和主体设备在各种工况下安全、经济运行的参数;

2辅机的运行状态;

3电动、气动执行机构的状态及调节阀的开度;

4仪表和控制用电源、气源及其他必要条件的供给状态和运行参数;

5必要的环境参数;

6主要电气系统和设备的运行参数和状态;

7可燃气体监测报警信息。

9.4.3填埋气体处理和利用车间应设置可燃气体监测报警装置,且监测报警装置应与排风机联动。

9.4.4重要检测参数应选用双重化的现场检测仪表,并应装设供运行人员现场检查和就地操作所必需的就地检测与显示仪表。

9.4.5测量油、水、蒸汽、可燃气体等的一次仪表不应设置在控制室内。

9.4.6填埋气体收集、处理及利用工程的报警项目应包括下列情况:

1填埋气体中氧含量超标;

2填埋气体中甲烷含量过低;

3工艺系统主要工况参数偏离正常运行范围;

4保护和重要的连锁项目;

5电源、气源发生故障;

6监控系统故障;

7主要电气设备故障;

8辅助系统及主要辅助设备故障。

9.4.7 重要工艺参数报警的信号源,应直接引自一次仪表。对重要参数的报警可设光字牌报警装置。当设置常规报警系统时,其输入信号不应取自分散控制系统的输出。

9.4.8分散控制系统功能范围内的全部报警项目应能在显示器上显示并打印输出。

9.5保护和连锁

9.5.1 保护系统应具有防误动、拒动功能,并应采取后备操作手段。

9.5.2保护系统输出的操作指令应优先于其他任何指令。

9.5.3各工艺系统、设备保护用的接点宜单独设置发讯元件,不宜与报警等其他功能合用。

9.5.4经常运行并设有备用的水泵、风机或工艺要求根据参数控制的电动门和电磁阀门等设备应设有连锁功能。

9.6电源与气源

9.6.1仪表和控制系统用的电源应由两路电源供电,其中一路应采用UPS供给,一路应采用厂用电,两路专用的独立电源应能互相自动切换。

9.6.2采用气动仪表时,气源品质和压力应符合现行国家标准《工业自动化仪表 气源压力范围和质量》GB/T 4830的有关规定。

9.6.3仪表气源应有专用储气罐。储气罐容量应能维持10min~15min的耗气量。仪表气源的耗气量应按总仪表额定耗气量的2倍估算。

9.7控制 室

9.7.1填埋气体收集、处理及利用工程宜设一个中央控制室。

9.7.2控制室内的设备布置应紧凑、合理,并应方便运行和检修。控制室内宜保持微正压,其温度和湿度应符合仪表控制专业的要求。

9.8防雷接地与设备安全

9.8.1电气设备外壳、不要求浮空的盘台、金属桥架、铠装电缆的铠装层等应设保护接地,保护接地应牢固可靠,不应串联接地。

9.8.2各计算机系统内不同性质的接地应分别通过稳定可靠的总接地板(箱)接地,接地网设计应符合计算机厂家的相关技术要求。

9.8.3仪表与控制系统的防雷应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343中的有关规定。

9.8.4现场布置的控制设备应根据需要采取必要的防护措施。

9.8.5在可能有填埋气体泄漏的场所设置的现场仪表、控制装置和其他电气设备,应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

10 配套工程

10配套工程

10.1工程总体设计

10.1.1填埋气体抽气、处理及利用厂区的总图设计,应根据厂址地形条件,结合主体工艺设施、辅助设施以及厂内运输的要求,经多方案综合比较后确定。

10.1.2厂区道路的设置,应满足交通运输、消防、绿化及各种管线的敷设要求。道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。

10.1.3厂区应合理安排绿化用地,并应合理布置。绿化设计应根据当地自然条件选择适宜的植物。

10.1.4填埋气体收集、处理及利用工程的建筑环境设计应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定。

10.2建筑与结构

10.2.1填埋气体处理和利用建筑物高度,应符合设备拆装起吊和通风的要求,其净高不宜低于4m。当在夏热冬暖地区机器间跨度大于9m时,应设天窗。

10.2.2机器间通向室外的门,应保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。

10.2.3机器间宜采用混凝土地面,表面应抹平压光并宜设置排水沟。噪声大的机器间应根据防噪要求在墙体内部采取吸声措施。

10.2.4发电机房应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板与其他部位隔开。

10.2.5发电机房应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求。房门应采取防火、隔声措施,并应向外开启。

10.2.6有扩建可能的机器间,宜在发展端预先设置屋架。

10.2.7值班室应设观察窗,其窗台标高不宜高于0.8m。

10.2.8车间的围护结构应满足基本热工性能和使用的要求。

10.2.9中央控制室应设吊顶。

10.2.10卫生间、浴室和易积水房间不应布置在发电机房、电气设备间及控制室等重要设备间的上方。

10.2.11车间的防雷设计应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057执行。

10.2.12建(构)筑物设计应对建(构)筑物进行地基承载力和变形计算,地基承载力和变形计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中的有关规定。

10.2.13发电机组基础的设计应符合设备对减振的要求,基础承载力计算应保障设备正常使用。

10.2.14填埋气体收集、处理利用工程中建(构)筑物的建筑和结构设计应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》

GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB55008、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑采光设计标准》GB 50033和《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的有关规定。

10.3给水排水

10.3.1厂区给水工程设计应按现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013和《建筑给水排水设计标准》GB 50015执行,并应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020的有关规定。

10.3.2生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定,用水标准及定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

10.3.3厂区排水工程设计应按现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015执行。

10.3.4抽气站及气体利用厂区的雨水设计流量应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定。

10.3.5导气井排出的污水应排入填埋场渗沥液收集导排系统或渗沥液处理设施。

10.3.6填埋气体输送管道和气体预处理系统排出的填埋气体凝结水应进行有效处理,不得直接排放。

10.4消 防

10.4.1填埋气体利用厂房应设置室内、室外消防系统,其设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140执行。

10.4.2具有爆炸危险的建(构)筑物,其建筑耐火等级不应低于二级,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。

10.4.3设置在厂房内的中央控制室、电缆夹层和长度大于7m的配电装置室,应设两个安全出口。

10.4.4疏散用的门及配电装置室和电缆夹层的门,应向疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间时,应采用丙级防火门。配电装置室的中间门,应采用双向弹簧门。

10.4.5厂房内部的装修设计应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222执行。

10.4.6集装箱式填埋气体发电机组应有良好的通风措施,箱体应使用阻燃材料。

10.5采暖通风

10.5.1填埋气体收集利用工艺建(构)筑物冬、夏季热(冷)负荷计算用的室外计算参数,应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。办公和宿舍建筑室外计算参数,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

10.5.2气体处理间、发电机房、库房、工具间、水泵房等冬季采暖室内计算温度宜为5℃~10℃;中央控制室、化验室、实验室、值班室、办公室等冬季采暖室内计算温度宜为16℃~18℃。

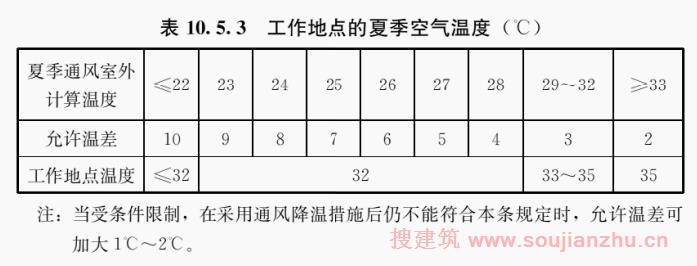

10.5.3当工艺无特殊要求时,车间内经常有人的工作地点的夏季空气温度应符合表10.5.3的规定。

10.5.4当采暖热源采用发电机余热,发电供热机组少于两套时应设备用热源。

10.5.5工艺建筑的采暖设计应按现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019执行。办公和宿舍建筑的采暖设计应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736执行。

10.5.6气体处理及利用车间的通风换气设备应具有防爆功能。

10.5.7填埋气体发电机房及发电机集装箱的通风方式和通风量应满足发电机组正常运行需要。

10.6空 调

10.6.1建筑物的空调设计应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736执行。

10.6.2中央控制室宜设置空调装置。

10.6.3当建筑物或车间通风不能满足工艺对室内温度、湿度要求时,应设空调系统。

11 环境保护与劳动卫生

11环境保护与劳动卫生

11.1一般规定

11.1.1填埋气体收集、处理与利用过程中产生的烟气、恶臭、废水、废渣、噪声及其他污染物的治理与排放,应符合国家现行的环境保护法规和标准的有关规定。

11.1.2填埋气体收集、处理及利用车间工作环境应符合国家职业卫生标准的要求。

11.1.3制定污染物治理措施时应根据污染源的特性合理确定污染物的产生量。

11.2环境保护

11.2.1填埋气体燃烧烟气污染物排放限值应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271中有关燃气锅炉的排放限值要求。

11.2.2填埋气体内燃式发电机组的烟气污染物排放限值应满足项目环境影响评价批复的要求。

11.2.3填埋气体收集、处理及利用场站的生活污水和生产污水宜分别并入垃圾填埋场管理区生活污水、渗沥液处理站进行处理。无生活污水和渗沥液处理设施的,填埋气体收集、处理及利用工程宜设置污水处理设施,污水处理设施的排放标准应符合项目环境影响评价报告批复的要求。

11.2.4厂站噪声排放应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。对建筑物的直达声源噪声控制,应按现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定执行。

11.2.5厂站内各类地点的噪声控制宜采取以隔声为主,辅以消声、隔振、吸声等综合措施。

11.2.6填埋气体收集、处理及利用工程的恶臭污染物控制与防治,应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。

11.3职业卫生与劳动安全

11.3.1填埋气体收集、处理及利用场站的职业卫生,应符合国家现行相关标准的有关规定。

11.3.2填埋气体收集、处理及利用工程建设应采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的措施。

11.3.3应在设备醒目位置设置警示标识,并应有可靠的防护措施。

11.3.4职业病防护设备、防护用品应确保处于正常工作状态,不得擅自拆除或停止使用。

11.3.5填埋气体收集与利用厂站应采取劳动安全措施。

12 工程施工及验收

12工程施工及验收

12.1一般规定

12.1.1建筑、安装工程应符合施工图设计文件、设备技术文件的要求。

12.1.2施工安装使用的材料、预制构件、器件应符合相关的国家现行标准及设计要求,并取得供货商的合格证明文件。

12.2施工及验收

12.2.1施工准备应符合下列规定:

1应具有经审核批准的施工图设计文件和设备技术文件,并应进行施工图设计交底。

2施工用临时建筑、交通运输、电源、水源、气(汽)源、照明、消防设施、主要材料、机具、器具等应准备充分。

3应编制施工组织设计,并应通过评审。

12.2.2设备安装前,除确需交叉安装的设备外,土建工程墙体、屋面、门窗、内部粉刷宜完工,设备基础地坪、沟道应完工。用建筑结构作起吊或搬运设备承力点时,应核算结构承载力,并应满足最大起吊或搬运的要求。

12.2.3在垃圾堆体上施工前,应制定详细的安全施工方案和紧急预案。

12.2.4在垃圾堆体上进行挖方、导气井钻孔、管道连接等施工时,应采取防爆和防止人员中毒的措施。

12.2.5设备及材料的验收应包括下列内容:

1到货设备、材料应开箱验收并作记录。

2被检查的设备或材料应符合本标准12.1.2条的规定并满足供货合同规定的技术要求,应无短缺、损伤、变形、锈蚀。必要时宜进行现场检验。

3钢结构构件应有焊缝检查记录及预装检查记录。

12.2.6设备、材料保管应根据其规格、性能、对环境的要求、时效期限及其他要求分类存放。

12.2.7竣工验收应具备下列条件:

1生产性建设工程和辅助性设施、消防、环保工程、职业卫生与劳动安全、环境绿化工程已经按照批准的设计文件建设完成,具备运行、使用条件和验收条件。

2 填埋气体收集、处理及利用设施已经安装配套,带负荷试运行合格。填埋气体收集率、气体利用率、发电机组发电效率、锅炉热媒参数和热效率、烟气污染物排放指标、设备噪声级、原料消耗指标等均符合设计规定。

3引进的设备、技术,按合同规定完成负荷调试、设备考核。

12.2.8重要结构部位、隐蔽工程、地下管线,应按工程设计要求和施工验收标准及时进行中间验收。

本标准用词说明

本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”

引用标准名录

引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《建筑结构荷载规范》GB 50009

3《建筑抗震设计规范》GB 50011

4《室外给水设计标准》GB 50013

5《室外排水设计标准》GB 50014

6《建筑给水排水设计标准》GB 50015

7 《建筑设计防火规范》GB 50016

8《钢结构设计标准》GB 50017

9《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

10《厂矿道路设计规范》GBJ 22

11 《城镇燃气设计规范》GB 50028

12《建筑采光设计标准》GB 50033

13 《建筑照明设计标准》GB 50034

14 《锅炉房设计标准》GB 50041

15《建筑物防雷设计规范》GB 50057

16 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

17《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

18《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

19《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

20《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064

21 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

22《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

23《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

24《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115

25 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

26 《电力工程电缆设计标准》GB 50217

27 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

28《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229

29《输气管道工程设计规范》GB 50251

30《电力设施抗震设计规范》GB 50260

31《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

32 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

33《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

34《工程结构通用规范》GB 55001

35《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

36 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

37《组合结构通用规范》GB 55004

38《钢结构通用规范》GB 55006

39《砌体结构通用规范》GB55007

40《混凝土结构通用规范》GB 55008

41《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB 55012

42《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

43《建筑环境通用规范》GB 55016

44 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

45《工业自动化仪表 气源压力范围和质量》GB/T 4830

46《生活饮用水卫生标准》GB 5749

47《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

48 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271

49《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285

50《恶臭污染物排放标准》GB 14554

51《电力系统通信站过电压防护规程》DL/T548

52《电力系统调度自动化设计规程》DL/T 5003

53《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044

54 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136

55《电能量计量系统设计规程》DL/T 5202

56 《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222

57 《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491

58 《气体燃料发电机组通用技术条件》JB/T 9583.1