Appearance

《体育场馆声学设计及测量规程[附条文说明] 》JGJ/T 131-2012

🗓️ 住房和城乡建设部 实施时间:2013-03-01

前言

中华人民共和国行业标准

体育场馆声学设计及测量规程

Specification for acoustical design and measurement of gymnasium and stadium

JGJ/T 131-2012

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2012年11月01日

实施日期:2013年03月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1515号

住房城乡建设部关于发布行业标准《体育场馆声学设计及测量规程》的公告

现批准《体育场馆声学设计及测量规程》为行业标准,编号为JGJ/T 131-2012,自2013年3月1日起实施。原行业标准《体育馆声学设计及测量规程》JGJ/T 131-2000同时废止。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2012年11月1日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,规程编制组经广泛调查研究、认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规程。

本规程的主要技术内容是:总则;建筑声学设计;噪声控制;扩声系统设计;声学测量等。

本规程修订的主要内容是:

1.增加了对体育场进行声学设计、声学测量的内容。

2.对于体育馆,适当调整了建筑声学、噪声控制、扩声系统的设计指标与要求,对声学测量的仪器与方法也作了适当调整。

3.以附录的形式,增加了有关扩声系统语言传输指数方面和游泳池水下广播系统扩声特性指标及其测量方法的内容。

本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013)

本规程主编单位:中国建筑科学研究院

本规程参编单位:北京市建筑设计研究院 中广电广播电影电视设计研究院 东南大学 博世集团

本规程主要起草人员:林杰 王峥 陈建华 傅秀章 徐春 陈金京 骆学聪 柳孝图 闫国军 石敏 莫皎平 石红蓉

本规程主要审查人员:程明昆 王福津 曹孝振 周兆驹 崔广中 茹履京 马军 周茜 莫喜平

1 总则

1 总 则

1.0.1 为保证体育场馆的观众席、比赛场地及有关房间满足使用功能要求的听闻环境,测量体育场馆的声学特性,检验体育场馆声学工程的质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建体育场馆的声学设计和声学测量,也适用于既有体育场馆的声学测量。

条文说明

1.0.2 能够进行球类、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举重、摔跤、柔道等体育项目,还有集会、杂技(马戏)、音乐、文艺演出等多种用途的体育馆为综合体育馆。只能进行单独一类体育项目的体育馆为专项体育馆,如:游泳馆、溜冰馆、网球馆、田径馆等。综合体育馆对音质要求较高,需要对声学方面有较多投资。专项体育馆对音质要求不高,主要是保证语言清晰、控制噪声和声缺陷。由于综合体育馆、专项体育馆对声学方面的不同要求,设计上也应有所区别。

1.0.3 体育场馆的声学设计应从建筑方案设计阶段开始。体育场馆的建筑声学设计、扩声系统设计和噪声控制设计应协调同步进行。

条文说明

1.0.3 为避免在建筑设计已定局时才进行声学设计、在建筑声学设计已定局时才进行扩声系统设计,致使出现难以补救的缺陷或虽可补救但花费较大或即使经补救效果仍不理想的局面,特制定本条。体育场馆的声学环境是建筑声学、扩声系统、噪声水平三者综合的结果,只有相互配合、统一考虑,并得到其他有关工种的支持,才能达到良好的效果。

1.0.4 对设有可开合活动顶盖的体育场,应按对体育馆的声学设计原则进行建筑声学设计、噪声控制设计。

条文说明

1.0.4 对于设有可开合活动顶盖的体育场,当活动顶盖闭合时,体育场的声学边界条件实际上已变成与体育馆相同,但所形成的室内容积却远远大于体育馆的室内容积;同时这类体育场还可能设置通风空调系统,但这类体育场的外围护结构(特别是活动顶盖)的隔声能力通常较弱。因此,应按照体育馆的声学设计原则进行这类体育场的建筑声学设计、噪声控制设计,但不照搬体育馆的声学指标。

1.0.5 体育场馆声学设计和声学测量除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 建筑声学设计

2 建筑声学设计

2.1 一般规定

2.1.1 体育场馆的建筑声学条件应保证使用扩声系统时的语言清晰。未设置固定安装的扩声系统的训练馆,其建筑声学条件应保证训练项目对声环境的要求。

条文说明

2.1.1 在体育场馆中基本上都使用扩声系统,可以不考虑自然声演出的要求,所以体育场馆建筑声学设计的目的主要就是保证扩声系统的正常使用。而体育馆的一些多用途使用目的和部分体育项目对声学方面的要求可通过扩声系统加以实现。 训练馆中通常不设置固定安装的扩声系统。在训练馆中,不同的训练项目对声环境有不同的要求,如网球训练馆,应主要保证球落地时不能出现明显的回声,因为这会影响运动员对球的落点的判断。有一些训练项目,在运动员训练时教练会大声指导,有时会使用移动扩声设备或手持扩音器,这时就需要保证运动员可以听清教练员所说的内容,即保证一定的语言清晰度。也有一些运动项目在训练时需要播放音乐,如艺术体操和自由体操等,这时音乐的节奏对运动员的训练有很大的影响,因此应保证不会由于低频混响时间过长导致音乐的节奏含混不清。

2.1.2 体育馆比赛大厅内观众席和比赛场地以及体育场的观众席不宜出现回声、颤动回声和声聚焦等声学缺陷。

条文说明

2.1.2 不论举行体育比赛还是多用途使用,均要求体育馆不能出现声缺陷。而有的体育馆的建筑形式却容易出现声缺陷,因此应注意消除。

2.1.3 当选择体育场馆建筑声学处理方案时,应结合建筑形式、结构形式、观众席和比赛场地的配置及扬声器的布置等因素确定。

条文说明

2.1.3 声学设计时声学材料的选择、布置应与建筑形式协调,而吸声材料和构造的选择也必须考虑结构的形式以及结构的荷载要求,在吸声材料布置时应考虑观众席和比赛场地对声环境的不同要求。

2.1.4 当选择声学材料和构造时,声学材料和构造应符合对材料的声学性能、强度、防火、装修、卫生、环保、防潮、造价等方面的要求。

条文说明

2.1.4 体育场馆中使用的声学材料和构造是装修的一部分,所以除了对体育场馆的声学效果有影响外,对它的装修效果、防火特性、卫生与环保特性以及装修造价等都有直接的影响,所以在选择声学材料和构造时不能单纯地考虑其声学特性,而应该综合考虑上述各种特性。

2.1.5 体育场馆的吸声处理宜结合房间围护结构的保温、隔热、遮光的要求进行综合设计。

条文说明

2.1.5 “节能低碳”是目前在建筑设计中必须考虑的问题。体育馆体积大,特别是轻型屋盖和轻质墙体材料、大面积玻璃幕墙的采用导致能耗高,需要做“保温”或“隔热”设计。玻璃棉一类吸声材料也是良好的绝热材料,所以无论其做吸声墙面还是做吸声吊顶,都可提高体育馆围护结构的热工性能。因此,如果将声学设计与“保温”等设计结合,可充分发挥材料作用。

2.1.6 在处理比赛大厅内吸声、反射声和避免声学缺陷等问题时,除应将扩声扬声器作为主要声源外,还宜将进行体育活动时产生的自然声源作为声源。

条文说明

2.1.6 在体育场馆中进行体育活动时,经常会有一些脉冲声,如篮球、网球等球类撞击地板的声音,这些声音有可能会通过反射屋面或墙体产生回声甚至多重回声,影响运动员的比赛,所以在进行声学处理时应将这些声音作为声源加以考虑。

2.2 混响时间

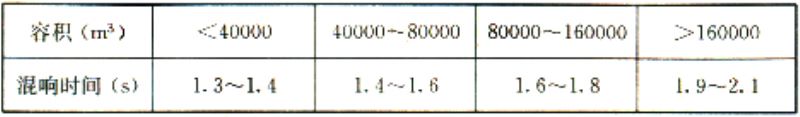

2.2.1 综合体育馆比赛大厅满场混响时间的选择宜符合下列规定:

1 在频率为500Hz~1000Hz时,不同容积比赛大厅的满场混响时间宜满足表2.2.1-1的要求。

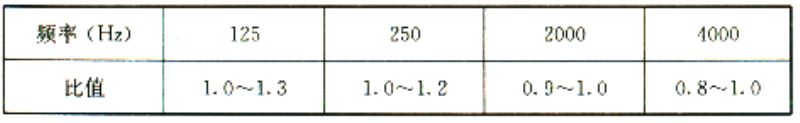

2 各频率混响时间相对于500Hz~1000Hz混响时间的比值宜符合表2.2.1-2的规定。

表2.2.1-1 不同容积比赛大厅500Hz~1000Hz满场混响时间

注:当比赛大厅容积大于表中列出的最大容积的1倍以上时,混响时间可比2.1s适当延长。

表2.2.1-2 各频率混响时间相对于500Hz~1000Hz混响时间的比值

条文说明

2.2.1 表2.2.1-1中的指标是指体育馆比赛大厅在80%满场的条件下的指标。这是因为综合体育馆比赛大厅的混响时间设计指标的制定主要是保证体育馆比赛大厅正常使用条件下的声环境能够满足扩声系统语言清晰度的要求,而正常使用时体育馆比赛大厅内应该是坐满观众的,但考虑到在许多情况下,观众的上座率不会是100%,一般在80%左右,所以将80%上座率条件作为满场混响时间设计指标的条件。 原规程中将综合体育馆的容积分为三档,分别给出混响时间的设计范围,但从近几年兴建的体育馆看,很多体育馆的容积都远远大于80 000m3,比80 000m3大2~3倍的体育馆很多,有一些甚至大4~5倍,所以将容积大于80 000m3的体育馆都归于一档,不太合理。所以本次修编将容积分为四档,分别制定混响时间设计范围,由于前两档是以容积增加一倍划分,所以将第三、四档的容积确定为80 000m3~160 000m3和大于160 000m3。 也有少数特大型体育馆,其比赛大厅的容积高达300 000m3~500 000m3,比160 000m3还要大1~2倍,在这么大的容积内达到2.1s的混响时间比较困难。但此类体育馆为数极少,所以就没有单列一档,而采用注的形式予以规定。 各频率混响时间相对于500Hz~1000Hz混响时间的比值是通过对音质效果反映较好的综合体育馆的满场混响时间测量结果进行统计分析后得到的。

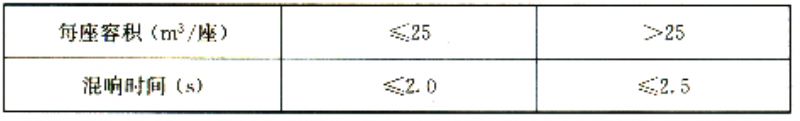

2.2.2 游泳馆比赛厅500Hz~1000Hz满场混响时间宜满足表2.2.2的要求;各频率混响时间相对于500Hz~1000Hz混响时间的比值宜符合本规程表2.2.1-2的规定。

表2.2.2 游泳馆比赛厅500Hz~1000Hz满场混响时间

条文说明

2.2.2 游泳馆比赛厅混响时间是根据近年来国内、外新建的几座符合国际比赛标准的游泳馆的混响时间提出的。

2.2.3 有花样滑冰表演功能的溜冰馆,其比赛厅的混响时间可按容积大于160 000m 3 的综合体育馆比赛大厅的混响时间设计。冰球馆、速滑馆、网球馆、田径馆等专项体育馆比赛厅的混响时间可按本规程中游泳馆比赛厅混响时间的规定设计。

条文说明

2.2.3 花样滑冰项目要求有优美的音乐播放效果,同时要表现音乐的力度和节奏感,因而混响时间不能太长。另外,能进行花样滑冰项目的溜冰馆往往还有进行冰球、速滑的使用功能,因而比赛厅容积较大,若要求比赛厅混响时间过短,花费将会很多。混响时间过短还会影响音乐的丰满度。综合以上两方面原因,设计具有花样滑冰功能的溜冰馆时,提出混响时间按综合体育馆比赛大厅混响时间范围上限设计的要求。 冰球馆、速滑馆、网球馆、田径馆等专项体育馆对音质要求不高,以能听清简短致词、通报运动员成绩和人名即可。并且专项体育馆一般容积较大,观众人数相对较少,因此按游泳馆混响时间值设计可满足使用要求。

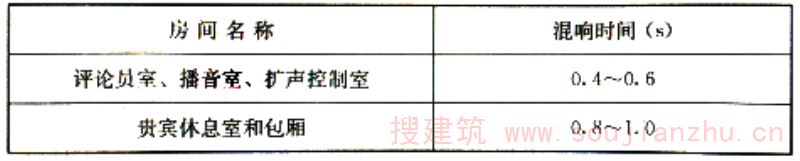

2.2.4 体育场馆内对声学环境有较高要求的辅助房间的混响时间宜符合表2.2.4的规定。

表2.2.4 体育场馆内辅助房间500Hz~1000Hz混响时间

条文说明

2.2.4 表2.2.4中的辅助房间都是对声学环境有较高要求的功能性房间,所以对其混响时间进行了规定,但一些各种建筑通用的对声学环境有较高要求的功能性房间,如新闻发布厅、会议室等,参见相关规范。

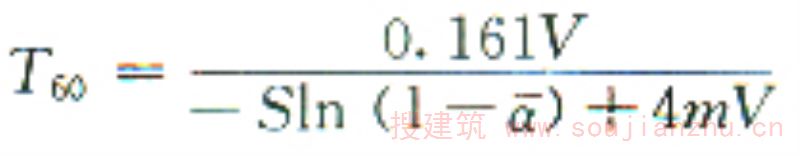

2.2.5 混响时间可按公式(2.2.5)分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率进行计算,计算值取到小数点后一位。

(2.2.5)

(2.2.5)

式中:T 60 ——混响时间(s);

V——房间容积(m 3 );

S——室内总表面积(m 2 );

a ——室内平均吸声系数;

m——空气中声衰减系数(m -1 )。

条文说明

2.2.5 本条中的(2.2.5)式就是艾润-努特生(Eyring-Knudsen)公式,是计算混响时间的传统公式。近年来计算机声学模拟软件逐渐成熟,使用计算机声学模拟软件计算混响时间的也多起来。

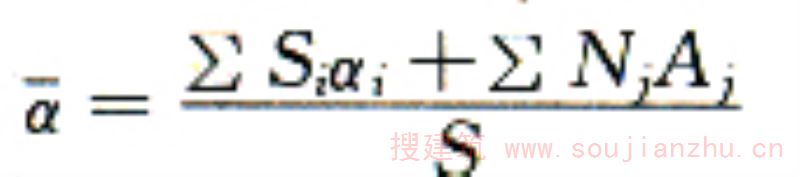

2.2.6 室内平均吸声系数应按公式(2.2.6)计算:

(2.2.6)

(2.2.6)

式中:S i ——室内各部分的表面积(m 2 );

a i ——与表面S i 对应的吸声系数;

N j ——人或物体的数量;

A j ——与N j 对应的吸声量(m 2 )。

2.3 吸声与反射处理

2.3.1 体育馆比赛大厅的上空应设置吸声材料或吸声构造。

条文说明

2.3.1 比赛大厅的每座容积值一般都较高,可做吸声的墙面又有限,而且顶部往往是声音传播反射的必经之地,所以一般在体育馆中,顶部是可以进行吸声处理的最佳位置,应充分利用比赛大厅的上空做吸声处理。有吊顶的比赛大厅应采用吸声吊顶,对于采用顶部网架或桁架暴露形式的比赛大厅,可以将屋面下皮设计成强吸声构造,如果还不能满足控制混响时间的要求,可在网架或桁架内设置空间吸声体。

2.3.2 当体育馆比赛大厅屋面有采光顶时,应结合遮光构造对采光部位进行吸声处理。

条文说明

2.3.2 出于自然采光节约人工照明能耗的考虑,许多体育馆在屋面设置了采光顶。正式体育比赛时或为防止阳光直射,往往需设计遮阳系统,应利用遮阳系统兼顾吸声。

2.3.3 体育馆比赛大厅四周的玻璃窗宜设置吸声窗帘。

条文说明

2.3.3 有些比赛大厅采用大面积玻璃窗作为比赛大厅与室外的分隔构造,或者在观众席后部的墙上设玻璃窗,这些玻璃窗一般面积都比较大并且玻璃的吸声系数又较小,因此在这些窗前设有吸声效果的窗帘(如:厚重织物窗帘),对增加吸声量、防止出现声缺陷都是有益的。同时窗帘还能起到调节比赛大厅内光线、保温的作用。另外比赛大厅内可能有控制室、评论员室以及贵宾室等房间的观察窗,这些窗在使用时窗前不能有遮挡物,并且面积一般不大,所以这些窗可不设窗帘。如一定要对这些窗进行声学处理,可将窗玻璃倾斜,把声音反射到无害之处去。

2.3.4 体育馆比赛大厅的山墙或其他大面积墙面应做吸声处理。

条文说明

2.3.4 比赛大厅内设有记分牌的墙面及部分其他墙面面积较大,无吸声处理易产生强反射或回声,应对这些墙做吸声处理。

2.3.5 体育馆比赛场地周围的矮墙、看台栏板宜设置吸声构造,或控制倾斜角度和造型。

条文说明

2.3.5 比赛场地周围矮墙、看台栏板一般为平行、坚硬平面,容易出现回声、颤动回声,在比赛场地周围的矮墙、看台栏板上设置吸声构造可消除可能出现的声缺陷。

2.3.6 体育馆内与比赛大厅连通为一体的休息大厅内应结合装修进行吸声处理。

条文说明

2.3.6 有一些体育馆采用了比赛大厅与休息大厅连通的建筑形式,如果休息大厅与比赛大厅的混响时间相差较大,则会产生耦合效应,影响比赛大厅的声环境,因此要求在休息大厅内进行一定的吸声处理,保证休息大厅的混响时间与比赛大厅的混响时间相近。

2.3.7 游泳馆中使用的声学材料应采取防潮、防酸碱雾的措施。

条文说明

2.3.7 游泳馆内为高潮湿环境,而吸声材料长期处于高潮湿环境中,会导致两个方面的问题,一方面是材料本身由于长期暴露在潮湿环境中而导致的变质和老化,另一方面是潮湿环境对材料声学性能的影响。一般多孔吸声材料的吸声机理是依靠空气与材料内部连通的空隙摩擦而消耗声能,而在高潮湿环境中,水分可能渗入到材料内部,影响材料内部空隙的连通性,从而影响材料的吸声特性。所以在进行游泳馆内吸声材料的防潮处理时应同时考虑这两方面的因素。

2.3.8 网球馆内应在有可能对网球撞击地面的声音产生回声的部位进行吸声处理。

条文说明

2.3.8 网球比赛时运动员需要依靠球落地的声音判断球的位置,如果网球馆中有回声和多重回声,会影响运动员的判断力,因此设置本条。

2.3.9 对挑棚较深的体育场,宜在挑棚内进行吸声处理。

条文说明

2.3.9 由于一些体育场看台有较深的挑棚,而在挑棚深处会出现声音衰减较慢的情况,影响扩声系统的清晰度,因此设置本条。

2.3.10 体育场馆的主席台、裁判席周围壁面应做吸声处理。

条文说明

2.3.10 由于主席台和裁判席通常是使用传声器的区域,所以在主席台、裁判席周围壁面应做吸声处理有利于提高扩声系统的传声增益。

2.3.11 在没有观众席的体育馆、训练馆和游泳馆内宜在墙面和顶棚进行吸声处理。

条文说明

2.3.11 没有观众席的体育馆、训练馆和游泳馆主要是用于运动员训练和群众体育活动,由于没有观众,所以如果不做任何吸声处理,则会导致室内混响时间过长,虽然这类场馆对声环境要求不是太高,但过长的混响时间和明显的声学缺陷也会影响训练和活动的效果,所以制定此条

2.3.12 体育场馆的评论员室、播音室、扩声控制室、贵宾休息室和包厢等辅助房间内应结合装修进行吸声处理。

条文说明

2.3.12 为了满足表2.2.4中对辅助房间混响时间的要求,这些房间在进行装修设计时必须考虑进行吸声处理。

3 噪声控制

3 噪声控制

3.1 一般规定

3.1.1 体育馆比赛大厅和体育场馆有关用房的噪声控制设计应从总体设计、平面布置以及建筑物的隔声、吸声、消声、隔振等方面采取措施,应选用低噪声辐射的通风、空调、照明等设备系统。

条文说明

3.1.1 为了有效而经济地控制噪声,须在建筑物的用地确定后,就将对声环境质量的要求作为总图布置、单体建筑设计的重要依据之一。在此基础上再考虑必要的隔声、吸声、消声、隔振等措施。室内噪声源主要是通风、空调、照明等设备系统,这些设备系统的选型对于室内背景噪声级有很大的影响,如采用“下送上回”的置换式通风系统可大大降低空调的噪声

3.1.2 体育场馆噪声对环境的影响应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

条文说明

3.1.2 由于大、中型体育馆采用了空调设备,这些机房及其附属设备(例如冷却塔等)的噪声会对周围环境产生干扰,因此在设计时必须按照国家的有关环境噪声标准同时考虑解决。

3.2 室内背景噪声限值

3.2.1 体育馆比赛大厅和体育场馆有关用房的背景噪声不应超过相应的室内背景噪声限值。

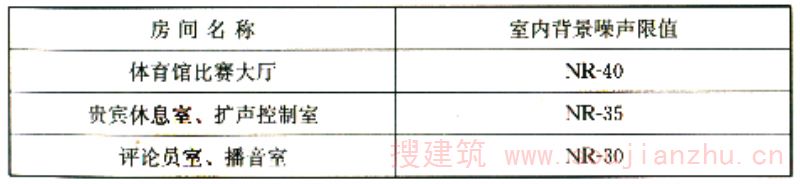

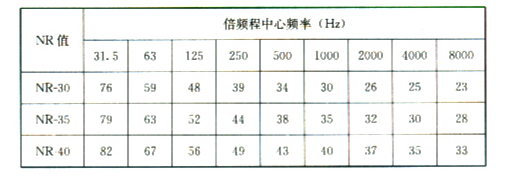

3.2.2 当体育馆比赛大厅或体育场馆的贵宾休息室、扩声控制室、评论员室和播音室无人占用时,在通风、空调、照明设备等正常运转条件下,室内背景噪声限值宜符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 体育馆比赛大厅等房间的室内背景噪声限值

条文说明

3.2.2 这里的噪声限值采用国际标准化组织(ISO)噪声评价NR(Noise Rating)曲线族,有利于工程设计中按频率(倍频带中心频率)来处理噪声。通过对近几年新建的体育馆的背景噪声的测试调查,发现满足比赛大厅NR-35限值要求的体育馆较少,大多数处于NR-40以下,有的甚至超过NR-40。其噪声主要来自于空调与通风系统,且随着体育馆越大,等级越高,所需的空调、通风设备容量越大,噪声治理的难度也越大。另外,在观看体育比赛时观众所发出的噪声通常会远高于馆内的背景噪声。因此,本次修订规程将比赛大厅背景噪声限值确定为NR-40。体育馆往往需要具备体育比赛、演出、集会等多种用途,对于以演出、集会等为主要用途的体育馆,可按多用途厅堂的背景噪声要求进行设计。 贵宾休息室的噪声限值是依据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的有关规定而确定的。 评论员室、播音室的噪声限值参照《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》GYJ 26中有关规定而确定的。

不同噪声源产生的噪声频谱有差异,A计权声级的数值与噪声评价曲线NR数之间并不总是存在“NR=LA-5”的关系。部分噪声评价曲线NR值与倍频程声压级的对应关系见表1。 表1 噪声评价曲线NR值对应的各倍频程声压级(dB)

3.3 噪声控制和其他声学要求

3.3.1 体育馆比赛大厅四周外围护结构的计权隔声量应根据环境噪声情况及区域声环境要求确定。体育馆比赛大厅宜利用休息廊等隔绝外界噪声干扰。休息廊内宜作吸声降噪处理。对室内噪声有严格要求的体育馆比赛大厅,可对屋顶产生的雨致噪声、风致噪声等采取隔离措施。

条文说明

3.3.1 为了减弱外界噪声对比赛大厅的影响以及避免大厅声响对周围环境产生干扰,比赛大厅的外围护结构应具有必要的隔声量,特别是对于隔声较差的外围护透光构件应采取必要措施提高其隔声性能。近年来,大跨度轻质屋面在体育馆建筑中得到了广泛运用。这些轻质屋面隔绝外界雨致噪声、风致噪声的能力较差。在条件许可的情况下,根据大厅的使用要求,可采取适当的隔声、减振措施。

3.3.2 贵宾休息室围护结构的计权隔声量应根据其环境噪声情况确定。

3.3.3 评论员室之间的隔墙、播音室的隔墙的隔声性能应保证房间外空间正常工作时房间内的背景噪声符合本规程表3.2.2的规定。

条文说明

3.3.3 为了避免评论员室相互之间的干扰,应保证评论员室之间的隔墙具有必要的隔声能力。

3.3.4 通往比赛大厅、贵宾休息室、扩声控制室、评论员室、播音室等房间的送风、回风管道均应采取消声和减振措施。风口处不宜有引起再生噪声的阻挡物。

条文说明

3.3.4 空调系统的消声降噪处理,应首先考虑用土建方式解决大风量通风的消声。实践证明这种方式不仅可以充分利用空间、消声频带较宽、花费较少,而且隔声效果又好。采用“下送上回”的置换式通风系统也可大大降低空调的噪声。

条文说明

3.3.4 空调系统的消声降噪处理,应首先考虑用土建方式解决大风量通风的消声。实践证明这种方式不仅可以充分利用空间、消声频带较宽、花费较少,而且隔声效果又好。采用“下送上回”的置换式通风系统也可大大降低空调的噪声。

3.3.5 空调机房、锅炉房等各种设备用房应远离比赛大厅、贵宾休息室等有安静要求的用房。当其与主体建筑相连时,应采取有效的降噪、隔振措施。

条文说明

3.3.5 系指因用地条件所限,在建筑群总体布置、单体建筑设计都做了充分的考虑后而无法完全避免设备用房与主体建筑相连的情况,必须考虑采取特殊的降噪、减振措施。

4 扩声系统设计

4.1 一般规定

4 扩声系统设计

4.1 一般规定

4.1.1 在体育场馆中应设置固定安装的扩声系统。固定安装的扩声系统应满足体育比赛活动时观众席、比赛场地等服务区域的语言扩声需求。

4.1.2 扩声系统应保证在观众席、比赛场地及其他系统服务区域内达到相应的声压级,声音应清晰、声场应均匀。同时,在其服务区域所产生的最大声音不应造成人员听力的损伤。

4.1.3 当体育场馆进行非体育比赛活动时,宜根据需要配置临时扩声系统,结合固定安装的扩声系统使用。

条文说明

4.1.3 固定系统永久性地安装于场馆内,供日常体育比赛活动使用。当场馆进行非体育比赛活动(如文艺活动)时,这些活动使用要求变化大,质量要求高,但次数少。如有特殊声音艺术效果要求的文艺演出,无论从技术考虑还是从经济上考虑,这类活动的扩声设施以部分或全部临时安装为宜。固定安装系统就只是作为广播通知等语言类扩声配合使用。

4.1.4 根据使用要求,固定安装的扩声系统应包括下列独立或同时使用的主扩声系统和辅助系统:

1 观众席、比赛场地的主扩声系统;

2 检录、呼叫广播系统;

3 新闻发布厅扩声系统;

4 内部通话系统;

5 游泳池水下广播系统。

条文说明

4.1.4 在实际活动中,主扩声系统和辅助系统有时同时独立工作,向不同的听众扩声;有时需合并为一个系统

4.1.5 主要观众席和比赛场地周边应设置扩声系统综合输入、输出接口插座,扩声控制室与各控制机房之间应有管道或线槽路径供安装信号联络线。

条文说明

4.1.5 主要观众席一般指主席台、裁判席等。在主要观众席和比赛场地周边等设置综合输入、输出接口,是为方便拾取各种需要的信号。

4.1.6 扩声系统对服务区以外有人区域不应造成环境噪声污染。

条文说明

4.1.6 扩声系统对服务区以外区域不应造成环境噪声污染是为提高环境质量

4.2 扩声特性指标

4.2 扩声特性指标

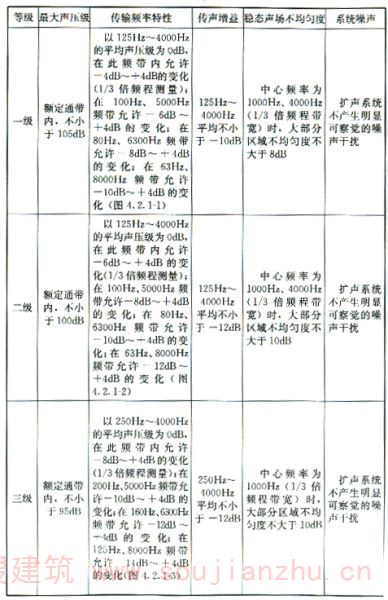

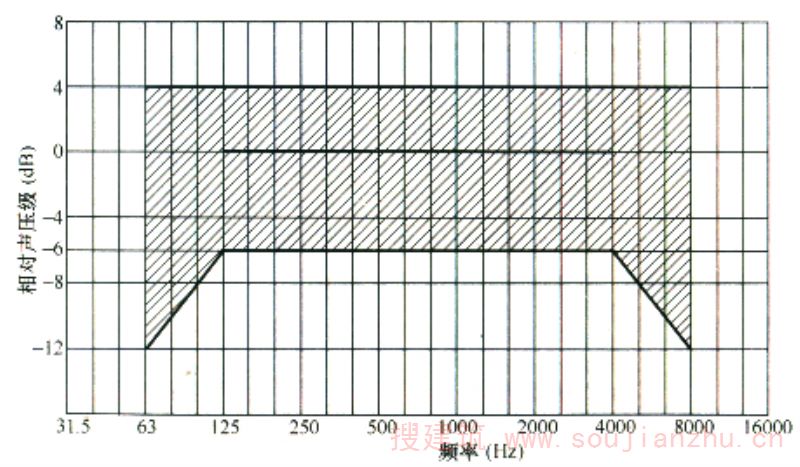

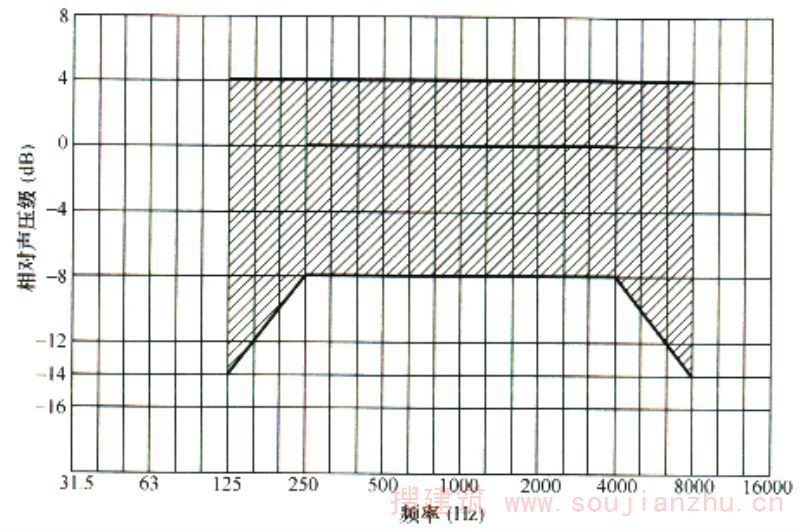

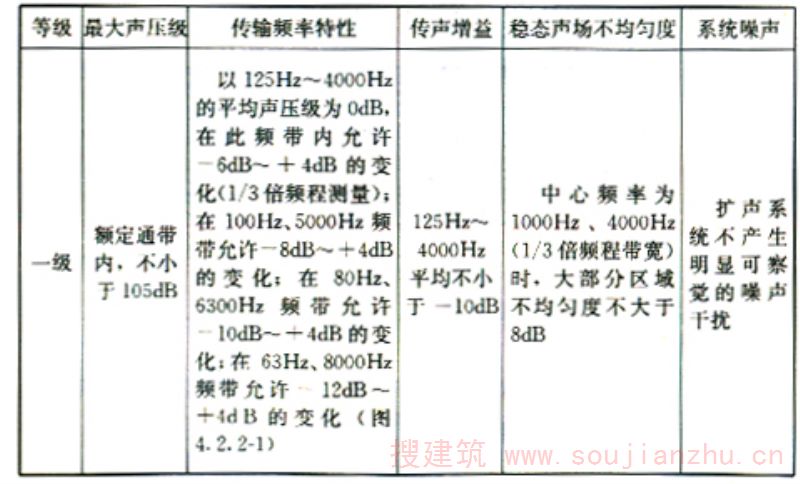

4.2.1 体育馆比赛大厅主扩声系统的扩声特性指标可分为三级。观众席扩声系统的扩声特性指标应按表4.2.1的规定选用;比赛场地扩声系统的扩声特性指标可与观众席同级或降低一级。

表4.2.1 体育馆主扩声系统扩声特性指标

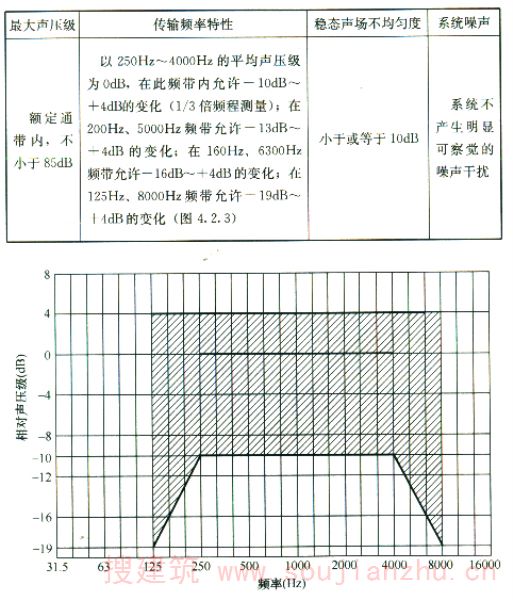

图4.2.1-1 体育馆一级传输频率特性范围

图4.2.1-2 体育馆二级传输频率特性范围

图4.2.1-3 体育馆三级传输频率特性范围

条文说明

4.2.1 将体育馆与体育场的特性指标分别列出是为引导建设方区别对待。游泳馆等有观众席的室内比赛场馆扩声系统特性指标可参考体育馆标准使用。 大部分区域,一般指80%区域即可。 系统噪声取决于系统电指标信噪比,在系统正常工作时,电噪声远低于馆内背景噪声,故不需对系统噪声作定量规定。如因系统工作不正常引起的交流声及咝声,则应排除故障。

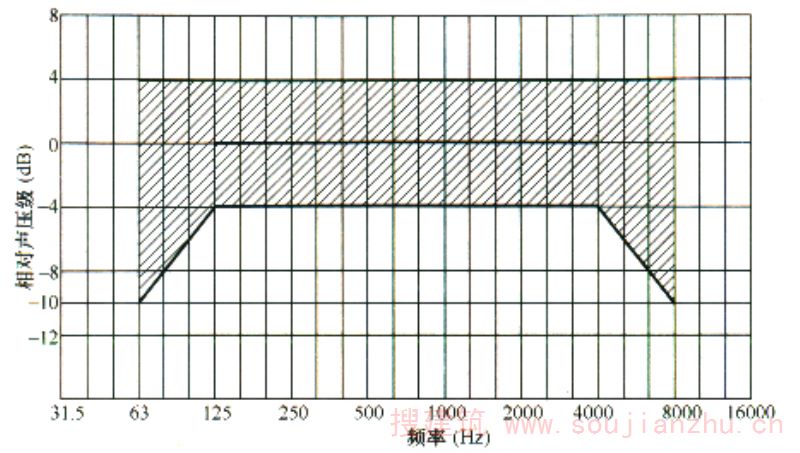

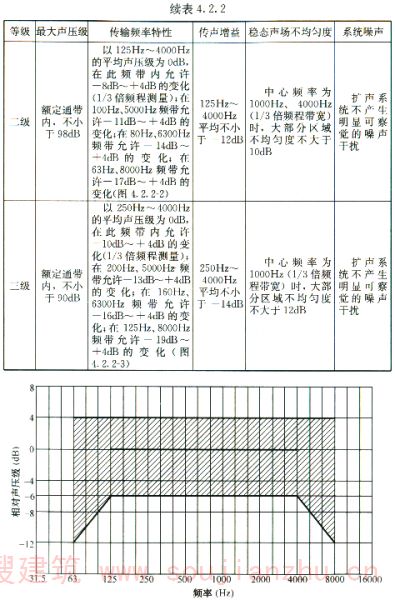

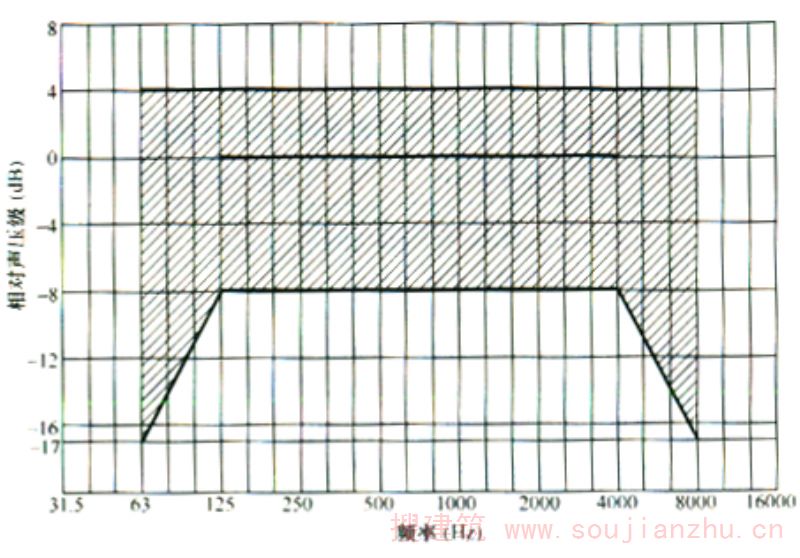

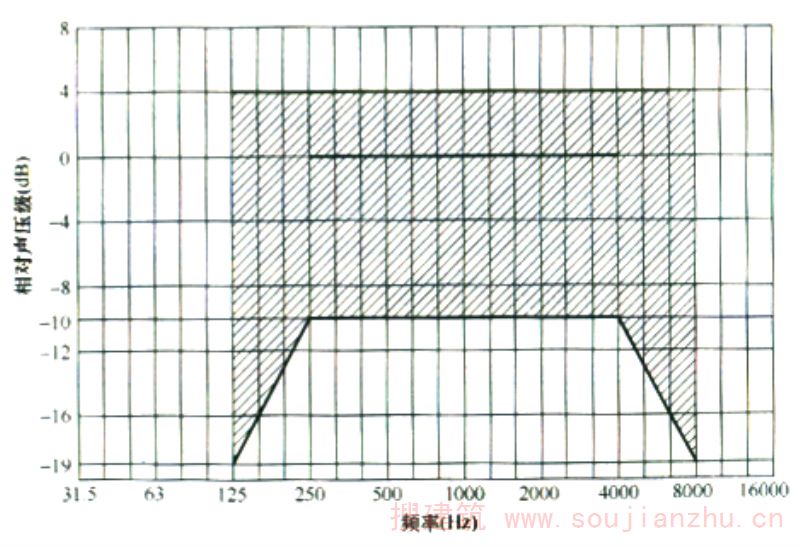

4.2.2 体育场主扩声系统的扩声特性指标可分为三级。观众席扩声系统的扩声特性指标应按表4.2.2的规定选用,比赛场地扩声系统的扩声特性指标可与观众席同级或降低一级。

表4.2.2 体育场主扩声系统扩声特性指标

图4.2.2-1 体育场一级传输频率特性范围

图4.2.2-2 体育场二级传输频率特性范围

图4.2.2-3 体育场三级传输频率特性范围

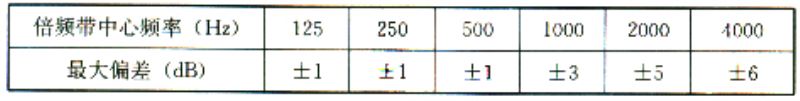

4.2.3 检录、呼叫广播系统所服务的区域,其扩声特性指标宜按表4.2.3的规定选取。

表4.2.3 检录、呼叫广播系统扩声特性指标

图4.2.3 检录、呼叫广播系统传输频率特性范围

条文说明

4.2.3 检录、呼叫广播系统的声场不均匀度指标,表示的是额定条件下所服务区域内声压级极大值和声压级极小值的差值。

4.2.4 体育场馆主扩声系统和检录、呼叫广播系统的扩声系统语言传输指数(STIPA)应符合本规程附录A的规定。

4.2.5 新闻发布厅扩声系统的扩声特性指标,宜符合现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371中关于会议类扩声系统的相关规定。

4.2.6 游泳池水下广播系统的扩声特性指标应符合本规程附录B的规定。

4.3 主扩声系统

4.3 主扩声系统

4.3.1 传声器的配置应符合下列规定:

1 应按使用范围配置相应数量的传声器;

2 应选择有利于抑制声反馈、低阻抗和平衡输出类型的传声器;

3 在主席台、裁判席应设传声器插座;比赛场地四周宜设传声器插座。

条文说明

4.3.1 体育馆扩声传声器的指向特性严重地影响系统的传声增益,故强调之。在场馆中,一般传声器线很长,故以低阻平衡为宜。

4.3.2 观众席扬声器系统应符合下列规定:

1 应选用灵敏度高、指向性合适、最大声压级高、频带范围宽的扬声器系统;

2 扬声器系统宜根据不同场馆的具体情况,可采用集中式、分散式或集中分散相结合的方式吊装;

3 在体育场馆观众席上感觉到的由扩声扬声器系统产生的声像宜位于前方;

4 对露天非全封闭体育场,扬声器系统应为全天候型:具有防风、防热、防水、防盐雾(沿海地区)等性能;在游泳馆使用的扬声器系统应具有防水、防酸碱雾等性能;

5 当采用功率放大器与扬声器为一体的有源扬声器系统时,有源扬声器系统的安装位置应满足安全要求。

4.3.3 比赛场地扬声器系统应符合下列规定:

1 比赛场地应设置可独立控制的扬声器系统;

2 比赛场地扬声器系统的轴线指向应避免场地作为反射面将主要声能反射到观众席上。

4.3.4 主扩声扬声器系统与可能设置主扩声传声器处之间的距离宜大于主扩声扬声器系统的临界距离;扬声器系统主轴应避免指向主扩声传声器。

注:临界距离系指声场中直达声能密度与混响声能密度相等的点到声源中心的距离。

条文说明

4.3.4 本条规定为了提高传声增益,同时为避免声场的强度-时间结构不合理而造成声缺陷,影响清晰度。

4.3.5 主扩声扬声器系统的特性及配置应使其直达声均匀覆盖其服务区。主扩声扬声器系统的设置,应避免在体育馆观众席、比赛场地出现回声;应避免在体育场观众席出现强回声。

4.3.6 扬声器系统的安装条件应符合下列规定:

1 必须有安全可靠的保障措施,当涉及承重结构改动或增加荷载时,应由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行校验、确认;

2 不应引致其他噪声;

3 当扬声器系统采用暗装时,安装开口应大至不遮挡扬声器系统向其服务区辐射直达声;选择安装开口所用装饰面材料时,应主要根据装饰面材料的透声性能确定;当装饰面材料为开孔类型的材料时,开孔率不应小于50%;蒙面装饰用格栅的尺寸不宜大于20mm,并应小于扬声器单元声辐射口径的1/10;

4 扬声器系统安装位置后方的反射面应做声学处理。

条文说明

4.3.6 暗装扬声器系统外面的装饰会影响扬声器系统的辐射特性(频响、指向性等),因此推荐明装。但有时不可避免暗装扬声器系统。在设计时,格条尺寸(宽度和厚度)可按小于控制频率范围的上限频率波长的1/2考虑,以尽可能减少对扬声器系统服务角度内直达声辐射的影响。

4.4 辅助系统

4.4 辅助系统

4.4.1 检录、呼叫广播系统应符合下列规定:

1 运动员检录处宜设置小型流动扩声系统;

2 运动员、教练员、裁判、医务等人员休息、练习、工作场所应设呼叫广播系统;

3 在体育场馆的入口处、包厢、观众休息区等处应设置呼叫广播系统。

4.4.2 新闻发布厅扩声系统的设置,宜符合现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371中关于会议类扩声系统的相关规定。

4.4.3 大型体育场馆内宜设置裁判、运动员和工作人员之间的内部通话系统。

4.4.4 当设置内部通话系统时,在扩声控制室、灯光控制室、检录处、裁判员席、公共广播机房、显示屏控制机房和消防安全值班室等主要技术及体育工作用房应设置内部通话台分站;在现场调音位、功放机房、记者席、评论员席及场内广播室等主要工作点宜设置内部通话插座面板。

4.4.5 游泳池水下广播系统应符合下列规定:

1 有花样游泳表演需求的游泳池,应设置独立的水下扬声器系统;

2 水下扬声器可固定安装在与泳道平行的两侧池壁;

3 应采用延时器调节水下扬声器系统与比赛场地扬声器系统的时间差。

条文说明

4.4.5 2 水下扬声器安装在游泳池与泳道相平行的两侧池壁上,依据现有的技术资料:安装高度为扬声器中心距水面1.20m。水下扬声器也可临时设置。 3 由于声波在水中传播的速度是在空气中传播速度的4倍多,所以要对水下声信号延时,以保证运动员在水中和水面能听到同步的声音。

4.5 扩声控制室与功放机房

4.5 扩声控制室与功放机房

4.5.1 扩声控制室应设置在便于观察场内的位置,面向主席台及观众席开设观察窗,观察窗的位置和尺寸应保证调音员正常工作时对主席台、裁判席、比赛场地和大部分观众席有良好的视野;观察窗宜可开启,调音员应能听到主扩声系统的效果。

4.5.2 扩声控制室的面积应满足设备布置和方便操作及正常检修的需要;地面宜铺设防静电活动架空地板。

4.5.3 扩声控制室内若有正常工作时发出超过NR-35干扰噪声的设备,宜设置设备隔离室。

条文说明

4.5.3 目前不少扩声设备和设备机柜带有冷却用的排风扇、电源变压器等,运转时产生噪声,影响工作,因此建议在可能条件下设置设备室。

4.5.4 扩声控制室内宜设置监听扬声器系统。

4.5.5 扩声控制室与比赛场地之间宜预留不少于2对的管线。

4.5.6 当扩声控制室与观众席扬声器系统、比赛场地扬声器系统连线单程长度超过100m时,宜在扬声器系统安装位置的附近区域设置功放机房。对大型体育场馆,若采用分散式的扬声器布置,宜设置多个功放机房以分区域分配功率放大器。

4.5.7 当功放机房与扩声控制室不在同一操作区域时,宜对功放设备配置监控系统。

4.5.8 功放机房应设置独立的空调系统。

4.5.9 扩声系统设备的电源不应与可控硅调光设备、舞台机械设备、空调系统或变频设备等共用同一电源变压器;若其电源电压不稳定或受干扰严重,应配备电源稳压器或隔离变压器。

条文说明

4.5.9 可控硅调光设备干扰扩声系统的主要途径之一就是通过电源,因此应尽可能将扩声设备的电源与可控硅调光设备的电源分开。

4.5.10 当扩声系统设备工艺接地时,应设独立接地母线并单点接地,其接地电阻不应大于1Ω。

4.6 系统设备与连接

4.6 系统设备与连接

4.6.1 调音台及信号处理应符合下列规定:

1 观众席扩声系统应配置独立的调音台;

2 观众席扩声系统、比赛场地扩声系统、游泳池水下广播系统应设信号处理设备,其功能宜包括增益、分配、混合、均衡、压缩、限幅、延时、滤波及分频等。

4.6.2 系统连接应符合下列规定:

1 传声器信号及音频信号传输连接线应采用带屏蔽的平衡电缆;

2 扩声设备之间互连应符合现行国家标准《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197的规定;

3 当传声器信号连接线单程长度超过100m时,在传声器附近宜采用前置放大器对信号进行放大后再传输;扩声控制室与功放机房之间宜采用数字方式的信号传输;

4 扩声控制室与公共广播控制机房、功放机房、检录区域、裁判席、评论员席、记者席、显示屏控制机房、转播控制室等技术功能用房之间应设置双向音频信号传输系统;

5 应预留与公共广播系统、应急广播系统的信号接口;

6 当功率放大器与扬声器系统分离时,全频扬声器连线的功率损耗应小于全频扬声器功率的10%,次低频扬声器连线的功率损耗宜小于次低频扬声器功率的5%。

5 声学测量

5.1 一般规定

5 声学测量

5.1 一般规定

5.1.1 体育场馆建成后,应进行声学测量并提供声学测试报告书。竣工文件应包括最终声学测试结果。

条文说明

5.1.1 体育场馆竣工后的声学测试对检验体育场馆是否达到声学设计要求和清楚了解体育场馆的声学状况便于日后使用都是必要的。对总结声学设计的经验教训,提高声学设计水平也是十分有益的。

5.1.2 声学测量应在扩声系统电气指标正常的条件下进行。体育馆的声学测量项目应包括混响时间、背景噪声、最大声压级、传输频率特性、传声增益和声场不均匀度;还可包括扩声系统语言传输指数(STIPA)。体育场的声学测量项目应包括最大声压级、传输频率特性、传声增益和声场不均匀度;还可包括背景噪声和扩声系统语言传输指数(STIPA)。扩声系统语言传输指数(STIPA)的测量应符合本规程附录A的规定。

条文说明

5.1.2 由于体育场内的背景噪声主要受体育场周围环境噪声影响,所以本规程第3章“噪声控制”中未明确规定体育场内的背景噪声限值。但也还有需要知道体育场内背景噪声的情形,不论是为了解体育场内的安静程度,还是测量其他扩声参数时需要核实信噪比,都需要对体育场内的背景噪声进行测量。因此本条没有对体育场内的背景噪声像其他声学参数那样严格规定为测量项目,而是作为可以选择的项目。

5.1.3 在进行声学特性指标的测量时,可对观众席测点和比赛场地测点测得的数据分别加以统计。

条文说明

5.1.3 本规程第4.2.1条、4.2.2条中规定允许比赛场地扩声特性指标比观众席降低一级。为便于分别考核观众席、比赛场地的声学状况,允许对测得的数据分别加以统计。

5.1.4 计算在不同位置上测得声压级的平均声压级时,应取算术平均值。

条文说明

5.1.4 因为希望了解在各位置上声压级的分布情况,故采用算术平均。

5.1.5 测量体育馆比赛大厅内或体育场内声学特性指标的同时,应用音乐和语言节目对体育馆比赛大厅内或体育场内有代表性的位置做主观试听,结合测量结果和听感进行必要的调整。

条文说明

5.1.5 本规程所列的必测声学特性指标还不够充分地决定音质和清晰度。而在一般工程中,不可能进行繁复的、带有探索性的项目测试。为保证听感符合使用要求,规定作主观试听是必要的。

5.1.6 游泳池水下广播系统的扩声特性的测量应按本规程附录B执行。

5.2 测量仪器

5.2 测量仪器

5.2.1 噪声信号发生器的性能应符合下列规定:

1 应具有粉红噪声输出功能;

2 粉红噪声信号的峰值因数不应小于2;

3 粉红噪声频谱密度应符合下列规定:

1)20Hz~20kHz频率范围内,衰减器输出的各1/3倍频带电压相对于中心频率为1kHz的1/3倍频带电压,其偏差不应小于-1.5dB且不应大于1.5dB;

2)20Hz~20kHz频率范围内,负载输出的各1/3倍频带电压相对于中心频率为1kHz的1/3倍频带电压,其偏差不应小于-2dB且不应大于2dB;

4 衰减输出电压的范围应为0.4mV~4V,衰减输出的变化应为每档10dB且示值误差应小于1dB;

5 信噪比不应低于60dB。

5.2.2 测试功率放大器的性能应符合下列规定:

1 50Hz~15kHz频率范围内,频率响应相对于1kHz的偏差不应小于-0.5dB且不应大于0.5dB;

2 总谐波失真不应大于0.5%;

3 负载阻抗应为4Ω、8Ω、16Ω;

4 功率应能在各测点处产生符合本规程第5.3.4条规定的声压级。

5.2.3 测试传声器应符合现行国家标准《测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范》GB/T 20441.4的规定。

5.2.4 测量放大器的性能应符合下列规定:

1 20Hz~20kHz频率范围内,频率响应相对于1kHz的偏差不应小于-0.5dB且不应大于0.5dB;

2 测量范围应为100μV~300V;

3 应具有A计权、C计权的频率计权特性;

4 应具有F计权、S计权的时间计权特性;

5 固有噪声应不大于10μV;

6 极化电压应为200V;

7 检波器特性应符合测量有效值、平均值、峰值的要求,测量峰值因数不大于5的信号时,有效值的误差应不大于0.5dB;

8 衰减器示值误差应小于0.1dB。

5.2.5 倍频程带通滤波器或1/3倍频程带通滤波器应符合现行国家标准《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》GB/T 3241的规定。

5.2.6 声分析仪应由测量放大器与倍频程、1/3倍频程带通滤波器组成。

5.2.7 声校准器应符合现行国家标准《电声学 声校准器》GB/T 15173中1级要求的规定。

5.2.8 模拟节目信号网络应符合现行国家标准《模拟节目信号》GB/T 6278的规定。

5.2.9 声频电压表的性能应符合下列规定:

1 频率范围应为20Hz~20kHz;

2 输入阻抗不应小于100kΩ;

3 输入电容不应大于20pF;

4 指示值误差不应大于2.5%;

5 应能测量峰值因数不大于5的信号。

5.2.10 混响时间测量装置应由测量放大器与倍频程、1/3倍频程带通滤波器与声压级衰变的记录、显示仪器组成。混响时间测量装置应符合下列规定:

1 50Hz~10kHz频率范围内,频率响应相对于1kHz的偏差不应小于-0.5dB且不应大于0.5dB;

2 动态范围不应小于50dB;

3 应能输出声压级衰变的曲线;对输出指数平均声压级的测量装置,其指数平均时间常数不应大于1/64s;对输出线性平均声压级的测量装置,其线性平均时间常数不应大于1/25s。

条文说明

5.2.10 《Acoustics-Measurement of room acoustic parameters-Part 1:Performance spaces》ISO 3382-1:2009中规定:给出指数平均的连续衰变曲线的测量装置,其指数平均时间应小于且尽量接近T/30(T为所要测量的混响时间值);给出由许多单个短时线性平均数据组成的不间断衰变曲线的测量装置,其线性平均时间应小于T/12。

对于体育馆来说,较高频率的混响时间值可能小于1s,那么1/32s的指数平均时间有可能大于T/30。而1/64s的指数平均时间可以保证,即使是0.5s的混响时间,仍然满足指数平均时间小于T/30。1/25s的线性平均时间可以保证,即使是0.5s的混响时间,仍然满足线性平均时间小于T/12。因此规定:输出指数平均声压级的测量装置,其指数平均时间常数应不大于1/64s;输出线性平均声压级的测量装置,其线性平均时间常数不应大于1/25s。

5.2.11 测试扬声器的性能应符合下列规定:

1 有效频率范围应为63Hz~15kHz;

2 总谐波失真不应大于5%;

3 灵敏度不应小于94dB;

4 额定功率应大于10W;

5 标称阻抗应为8Ω;

6 箱体体积不应大于0.1m 3 。

5.2.12 全向声源的性能应符合下列规定:

1 用倍频带粉红噪声激发声源,在自由场测量的所有声源指向性偏差应符合表5.2.12中的要求;

2 在测量频率范围内,全向声源应能在各测点处产生符合本规程第5.3.4条规定的声压级。

表5.2.12 在自由场测量的全向声源各倍频带的指向性最大偏差

注:声源的指向性偏差是用位于自由场中的声源在通过声源球心的测量平面内、半径大于1.5m的圆周上的声压级计算得出的。计算方法是:用声源在圆周上任意一段30°弧线上的声压级能量平均值减去整个圆周上的声压级能量平均值。

5.2.13 在声学测量时,也可使用同等准确度的其他测量仪器。

条文说明

5.2.13 根据体育场馆声学测量的具体需求以及测量原理,本规程对测量仪器的功能、准确度的基本要求做了规定。由于新型测量仪器的推出或测量仪器的升级换代较快,故本规程不排斥使用达到同等准确度的其他测量仪器

5.3 测量条件

5.3 测量条件

5.3.1 测量前,扩声设备应按设计要求安装完毕,并应调整扩声系统,使之处于正常工作状态。有系统均衡器时,应在测量前调整到系统最佳补偿状态。

5.3.2 测量时,体育馆比赛大厅的门、窗、窗帘的状态均应与实际使用时的状态一致。

5.3.3 测量时,扩声系统中传声器输入、线路输入通路的均衡(幅度频率响应)调节应置于“0”位置。

条文说明

5.3.3 传声器输入、线路输入通路的均衡通常设有低频段、中频段、高频段调节,当这些调节均置于“0”位置时,传声器输入、线路输入通路的幅度频率响应是平直的,因而业内一般也将传声器输入、线路输入通路的均衡调节的“0”位置通俗地称为“平直”位置。 扩声系统中传声器输入、线路输入通路的音调调节是用来根据不同需要对声音信号进行不同处理,不是声系统的固定音调补偿,所以测量时需排除这一因素。

5.3.4 当测量混响时间时,测点处的信噪比不应小于35dB;当测量传输频率特性、传声增益、最大声压级、声场不均匀度时,测点处的信噪比不应小于15dB。

条文说明

5.3.4 依据现行国家标准《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959及《厅堂混响时间测量规范》GBJ 76中的相关规定确定。

5.3.5 测量混响时间可在空场、满场条件下分别进行。其他声学特性的测量可在空场条件下进行。

5.3.6 测点的选取应符合下列规定:

1 所有测点与墙面的距离均不应小于1.5m。在观众席(含主席台、裁判席、活动观众席)区,测点距地面高度应为1.2m。在比赛场地区,测点距地面高度应为1.6m。

2 对称的体育馆比赛大厅或体育场,测点可在体育馆比赛大厅或体育场的1/2区域或1/4区域内选取;非对称的体育馆比赛大厅或体育场,测点应在整个体育馆比赛大厅或体育场内选取。测点分布应均匀并具代表性。

3 传输频率特性、传声增益、最大声压级的测点数,在体育馆观众席区宜选测量区域内座席数的5‰,且不应少于8点;在体育馆比赛场地内不应少于3点;在体育场观众席区宜选测量区域内座席数的3‰;在体育场比赛场地内不应少于9点。

4 声场不均匀度的测点数,在体育馆观众席区宜选测量区域内座席数的1%;在体育馆比赛场地内不应少于5点;在体育场观众席区宜选测量区域内座席数的1/200;在体育场比赛场地内不应少于9点。

5 混响时间、背景噪声的测点数,在体育馆观众席区不应少于6点;在体育馆比赛场地内不应少于3点。

条文说明

5.3.6 1 为避免墙面、地面等反射面对测量数据的影响,测点与墙面、地面的距离应大于所测1/3或1/1倍频带中心频率的1/4波长。除背景噪声外,体育场馆测量项目的下限中心频率为63Hz~125Hz,其1/4波K为1m左右。观众坐在椅子上,观众耳朵的实际平均高度为1.2m。中国男子站立时,耳朵平均高度为1.55m,加上鞋底厚度,耳朵平均高度近1.6m。测点距地面的高度是综合考虑以上因素而规定的。 2 根据体育场馆座位多,声场常具对称性的特点,强调选点的代表性,以减少测量工作量。为使测点分布均匀,可在测量区域内每隔几个座位选一列,再每隔几排选一点。 3~5 根据体育馆的使用功能,其声学要求不如剧院、音乐厅那样高,为对体育馆的声学状况有一基本了解并减少测量工作量,故如此规定测点数目。

5.4 测量方法

5.4 测量方法

条文说明

本规程给出的各声学参数的测量方法,是针对体育场馆的使用特点而提出的相对简便、普遍使用的测量方法。对于某些声学参数还有其他测量方法,例如:测量最大声压级还可采用电输入窄带噪声法、声输入窄带噪声法、声输入宽带噪声法,测量混响时间还可采用脉冲响应积分法,等等。

5.4.1 每次对体育场馆进行声学测量前后,应使用声校准器对测量系统进行校准。当测量前后校准示值偏差大于0.5dB时,测量应为无效。

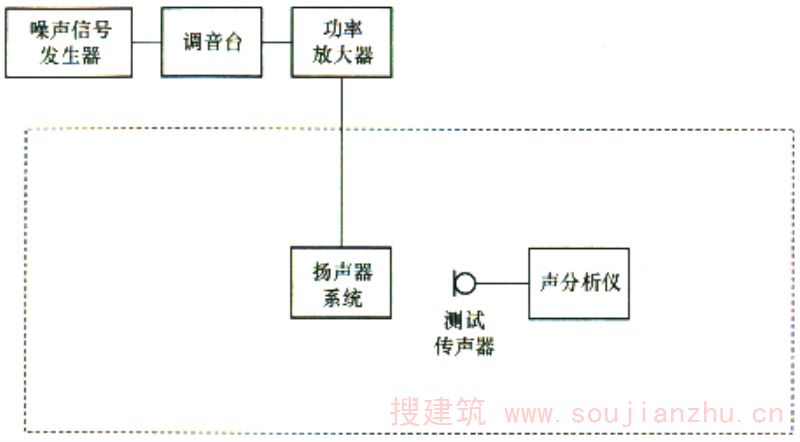

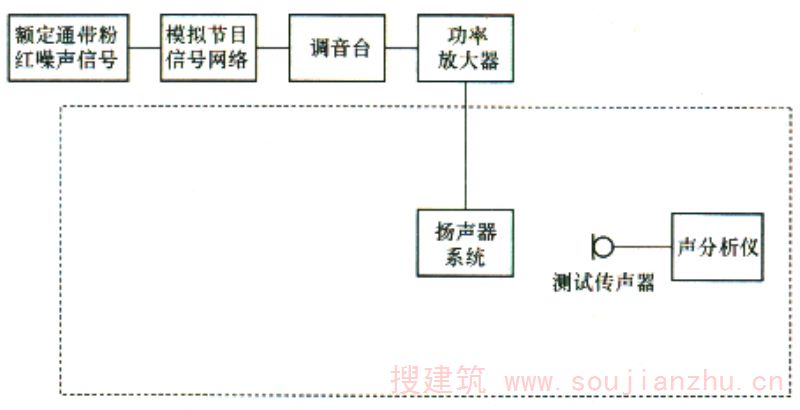

5.4.2 测量传输频率特性可使用噪声信号发生器、测试传声器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器及扩声系统的连接见图5.4.2。测量传输频率特性应按下列步骤进行:

1 将粉红噪声信号馈入调音台输入端,调节噪声信号发生器、调音台的增益,使测点的信噪比符合本规程第5.3.4条的规定。保持噪声信号发生器、调音台、功率放大器的增益不变。

2 测量所有测点63Hz~8000Hz各1/3倍频带的声压级。

图5.4.2 传输频率特性测量原理框图

分别对体育馆或体育场的观众席、比赛场地的各测点相同1/3倍频带的声压级进行平均,得出观众席和比赛场地每个1/3倍频带的平均声压级。

条文说明

5.4.2、5.4.3 由于体育场馆的比赛场地面积大、观众席座位多,为提高测量工作效率,采用宽带噪声法。

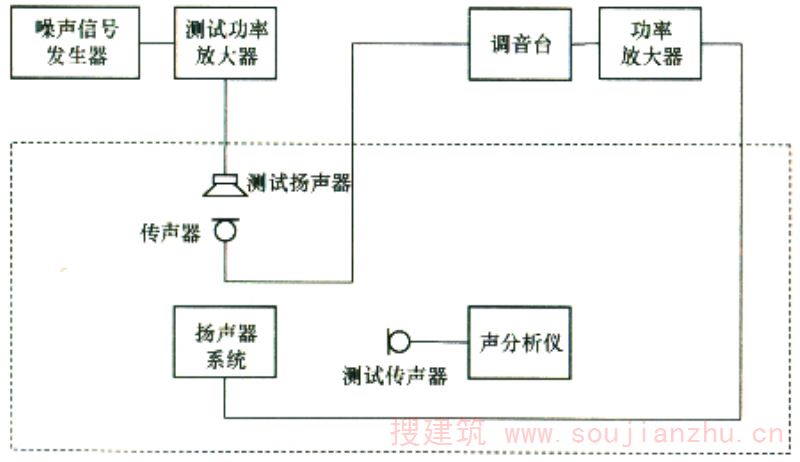

5.4.3 测量传声增益,可使用噪声信号发生器、测试功率放大器、测试扬声器、测试传声器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器及扩声系统的连接见图5.4.3。测量传声增益应按下列步骤进行:

图5.4.3 传声增益测量原理框图

1 传声器应置于设计所定的使用点上,测试扬声器应置于传声器前0.5m。当设计所定的使用点不明确时,传声器可置于主席台第一排中点,还可增加位于主席台中线上、距主席台2/3比赛场地宽度的体育馆比赛场地上的使用点。

2 调节扩声系统增益,使扩声系统达到声反馈临界状态,调低扩声系统增益,使扩声系统从声反馈临界状态时的增益下降6dB,保持调节后的扩声系统增益不变。

3 用测试扬声器放出粉红噪声,调节噪声信号发生器、测试功率放大器的增益,使测点的信噪比符合本规程第5.3.4条的规定。保持噪声信号发生器、测试功率放大器的增益不变。

4 测量传声器上、左、右侧,紧邻传声器处的125Hz~4000Hz各1/3倍频带的声压级,并对相同1/3倍频带的声压级进行平均,得出传声器处每个1/3倍频带的平均声压级。

5 测量所有测点处125Hz~4000Hz各1/3倍频带的声压级。

6 用每个测点处每个1/3倍频带的声压级减传声器处相应1/3倍频带的平均声压级,得出每个测点、每个1/3倍频带的传声增益。

7 分别对体育场馆的观众席、比赛场地的各测点相同1/3倍频带的传声增益进行平均,得出观众席和比赛场地每个1/3倍频带的平均传声增益。

条文说明

5.4.3 1 在体育场馆中举行的各种活动(集会、比赛、演出等),使用扩声系统时,传声器一般均距使用者较近,很少有远距离拾声的情况出现,所以只规定测试声源置于传声器前0.5m。 当设计所定的传声器使用点不明确时,将传声器置于主席台一排中点及主席台中线上、距主席台2/3比赛场地宽度处是基于以下几点考虑: 1)在体育场馆举行的大多数活动,一般都要在主席台一排设置、使用传声器; 2)在进行羽毛球决赛、乒乓球决赛等比赛时,主裁判的传声器位置大约在主席台中线上,距主席台2/3比赛场地宽度处; 3)在体育馆比赛场地上设置演出区时,一般都设在主席台对面的比赛场地上。传声器的使用范围大致为从比赛场地中部至远离主席台一侧的比赛场地。 因此当设计所定的使用点不明确时,按本条规定确定传声器使用点就能基本了解大多数使用情况下的传声增益。 2 此时扩声系统达到最高可用增益。

条文说明

5.4.2、5.4.3 由于体育场馆的比赛场地面积大、观众席座位多,为提高测量工作效率,采用宽带噪声法。

5.4.4 测量最大声压级,可使用额定通带粉红噪声信号、模拟节目信号网络、测试传声器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器及扩声系统的连接见图5.4.4。额定通带粉红噪声信号的频率范围应为设计确定的扩声系统传输频率特性的频率范围,在该频率范围之外的衰减应不小于12dB/倍频程。测量最大声压级应按下列步骤进行:

1 将额定通带粉红噪声信号通过模拟节目信号网络馈入调音台输入端,调节调音台的增益,使测点的信噪比符合本规程第5.3.4条的规定。保持调音台、功率放大器的增益不变。

图5.4.4 宽带噪声法测量最大声压级原理框图

2 测量所有测点处的线性声压级。分别对体育馆或体育场的观众席、比赛场地的各测点声压级进行平均,得出观众席和比赛场地的平均声压级。

3 用声频电压表测量功率放大器的输出电压,读3s~5s时间内输出电压的平均值,计算测量时的输出功率。

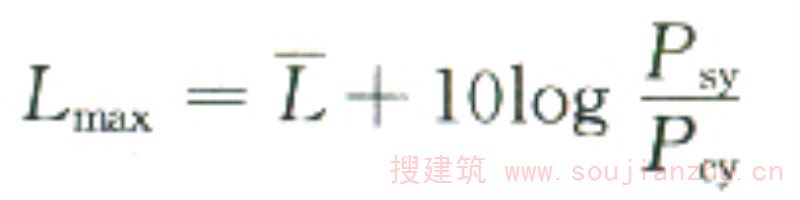

4 最大声压级应按下式计算:

(5.4.4)

式中:L max ——最大声压级(dB);

L ——平均声压级(dB);

P sy ——设计使用功率(W);

P cy ——测量时输出功率(W)。

条文说明

5.4.4 在测量及数据处理工作量方面,宽带噪声法比窄带噪声法要少很多,故采用宽带噪声法测量。 测量最大声压级时,声级太低对声场激发不够,但信号太强,容易损坏扩声系统高音扬声器驱动器,因此建议用1/10~1/4设计使用功率。对于主扩声系统,当声压级接近90dB时还可用小于1/10的设计使用功率;对于辅助系统,当声压级接近85dB时还可用小于1/10的设计使用功率。

5.4.5 测量声场不均匀度,可使用噪声信号发生器、测试传声器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器及扩声系统的连接见图5.4.2。测量声场不均匀度应按下列步骤进行:

1 将粉红噪声信号馈入调音台输入端。调节噪声信号发生器、调音台的增益,使测点的信噪比符合本规程第5.3.4条的规定。保持噪声信号发生器、调音台、功率放大器的增益不变。

2 测量所有测点处1000Hz、4000Hz两个1/3倍频带的声压级。分别找出体育馆或体育场的观众席、比赛场地的各测点相同1/3倍频带的声压级极大值和声压级极小值,用观众席或比赛场地每个1/3倍频带的声压级极大值减同一区域、相应1/3倍频带的声压级极小值,得出观众席和比赛场地每个1/3倍频带的声场不均匀度。

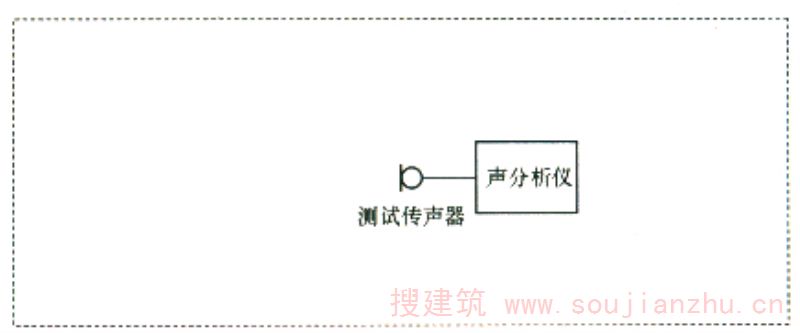

5.4.6 测量背景噪声可使用测试传声器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器的连接见图5.4.6。测量应符合下列规定:

1 测量体育馆比赛大厅内背景噪声时,通风、调温、调光等产生噪声的设备应按正常使用状态运行,扩声系统应关闭。

2 测量体育场内背景噪声时,扩声系统应关闭,并不应有偶然、突发噪声。

3 测量所有测点处31.5Hz~8000Hz各倍频带的声压级。分别对体育馆或体育场的观众席、比赛场地的各测点相同倍频带的声压级进行平均,得出观众席和比赛场地每个倍频带的平均声压级。

图5.4.6 背景噪声测量原理框图

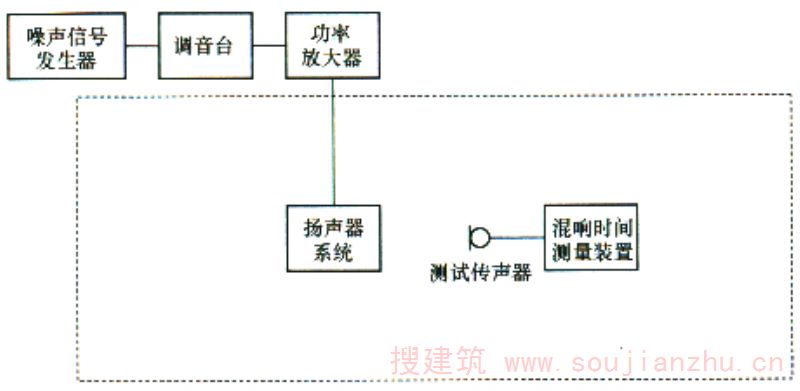

5.4.7 测量混响时间,可使用噪声信号发生器、测试传声器、混响时间测量装置等测量仪器。各测量仪器及扩声系统的连接见图5.4.7。测量混响时间应按下列步骤进行:

1 将粉红噪声信号馈入调音台输入端。调节噪声信号发生器、调音台的增益,使测点的信噪比符合本规程第5.3.4条的规定。

图5.4.7 混响时间测量(测试声源为扩声系统扬声器)原理框图

2 测量所有测点处125Hz~4000Hz各倍频带的混响时间。必要时可按100Hz~5000Hz的各1/3倍频带测量混响时间。每个测点、每个频带应至少测量3条衰变曲线。

3 分别对体育馆的观众席、比赛场地的各测点相同倍频带(或1/3倍频带)的混响时间进行平均,得出观众席和比赛场地每个倍频带(或1/3倍频带)的平均混响时间。

条文说明

5.4.7 在体育馆内举行活动时,观众实际感受到的混响是比赛大厅内的扩声系统扬声器发声情况下的混响。由于混响时间与声源的指向特性及所处位置有关,为了测量观众实际感受到的混响时间,所以采用扩声系统的扬声器系统作为测试声源。

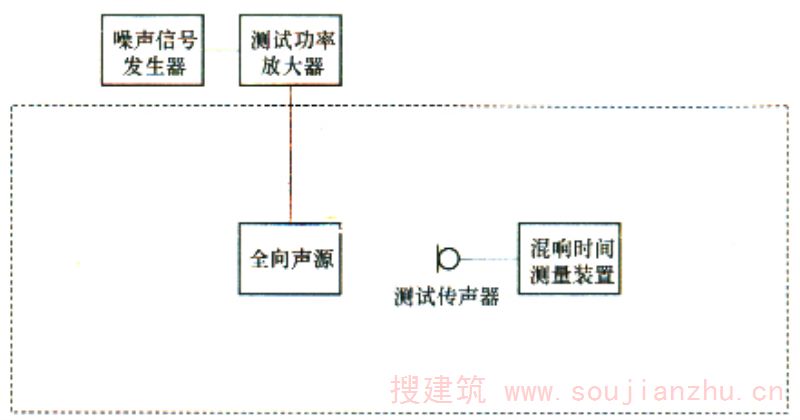

5.4.8 测量未设扩声系统的训练馆或不考虑扩声系统情况下体育馆的混响时间,测试声源宜使用全向声源,其余测量仪器可使用噪声信号发生器、测试功率放大器、测试传声器、混响时间测量装置等测量仪器。各测量仪器的连接见图5.4.8。测量混响时间应按下列步骤进行:

1 将全向声源置于比赛场地中央,其中心距地面1.5m;

2 将粉红噪声信号馈入测试功率放大器输入端。调节噪声信号发生器、测试功率放大器的增益,使测点的信噪比符合本规程第5.3.4条的规定;

3 按本规程第5.4.7条第2、3款的规定进行。

图5.4.8 混响时间测量(测试声源为全向声源)原理框图

条文说明

5.4.8 由于声源位置不同将测得不同混响时间,所以在测量混响时间时,应使测试声源的位置尽量接近实际使用情况下声源的位置。对于未设扩声系统的训练馆或不考虑扩声系统情况下的体育馆,使用情况下的声源主要是运动员在场地上训练、比赛等活动产生的声音。运动员在场地上活动,可能到达场地所有位置,也就是说场地各处都可能是声源位置。但大多数情况运动员还是在场地中部区域活动,场地中部区域各处的混响时间与场地中央的混响时间相差不多,在只选一个测试声源位置的情况下,场地中央是个不错的选择。另外,将测试声源放在场地上也比较简便,容易实现。考虑到上述因素,所以规定将测试声源置于比赛场地中央。

附录A扩声系统语言传输指数(STIPA)指标及测量方法

附录A 扩声系统语言传输指数(STIPA)指标及测量方法

条文说明

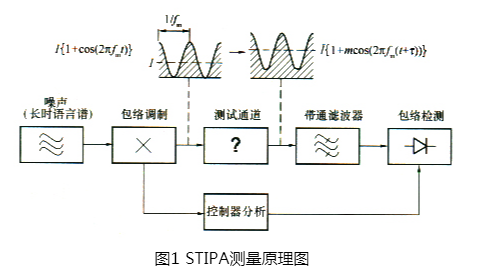

扩声系统语言传输指数(STIPA-SPEECH TRANSMISSION INDEX FOR PUBLIC ADDRESS SYSTEMS)是语言传输指数(STI)的简化形式,适用于评价扩声系统的语言传输质量,是客观评价语言清晰度的方法之一。 扩声系统语言传输指数(STIPA),也是基于调制转移函数(MTF)而得出的,并用来评价语言清晰度。但与测量语言传输指数(STI)相比,大大减少了测量时间,一次测量只需要10s到15s。 与STI法需要98个受到不同低频正弦强度调制的1/2倍频程窄带噪声载波不同的是,STIPA法只需要12个调制频率和7个1/2倍频程窄带噪声载波,具体组合见表A.0.3-1。 相关内容可参见《Sound system equipment-Part 16:Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index》IEC 60268-16:2003。 客观评价语言清晰度的参数是很重要的,但各种评价参数(如D50、ALCONS%)还没有统一,语言传输指数(STI是目前使用较多、较普遍的评价参数。然而,汉语语言清晰度与语言传输指数)(STI之间关系的研究还较少,故本次修订将扩声系统语言传输指数)(STIPA)列为附录

A.0.1 体育馆主扩声系统的扩声系统语言传输指数在空场条件下不应小于0.5;体育场主扩声系统的扩声系统语言传输指数在空场条件下不应小于0.45;辅助系统中检录、呼叫广播系统的扩声系统语言传输指数不宜小于0.45。

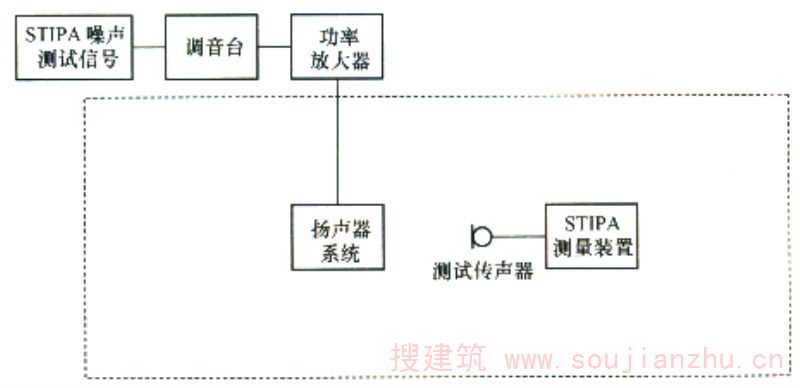

A.0.2 测量扩声系统语言传输指数可使用扩声系统语言传输指数噪声测试信号、扩声系统语言传输指数测量装置。测量仪器及扩声系统的连接见图A.0.2。测量扩声系统语言传输指数应按下列步骤进行:

图A.0.2 STIPA测量原理框图

1 按照本规程第5.3.6条第1、2、3款的要求选取测点。

2 将扩声系统语言传输指数噪声测试信号馈入调音台输入端,调节调音台的增益,使各测点处A声级的算术平均值达到正常使用声级;若正常使用声级不明确,对体育场馆主扩声系统,可使各测点处A声级的算术平均值达到80dB~85dB;对检录、呼叫广播系统,可使各测点处A声级的算术平均值达到75dB;保持调音台、功率放大器的增益不变。

3 测量所有测点处的扩声系统语言传输指数。分别对体育场馆的观众席、比赛场地各测点的扩声系统语言传输指数进行算术平均,得出观众席和比赛场地的平均扩声系统语言传输指数。

条文说明

A.0.2 使用扩声系统语言传输指数噪声测试信号、扩声系统语言传输指数测量装置,只是测量扩声系统语言传输指数的方法之一。 一般来说,声源的指向性是影响语言清晰度的重要因素,因此评价声音未经放大的发语人的语言清晰度,需要有与人嘴有相同指向特性的模拟器作为声源。如果语言由扩声系统放出来,通常可以不用这样的模拟器。STIPA测量原理如图1所示  本规程表4.2.1中规定一级、二级、三级体育馆主扩声系统的最大声压级分别为不小于105dB、不小于100dB、不小于95dB,本规程表4.2.2中规定一级、二级体育场主扩声系统的最大声压级分别为不小于105dB、不小于98dB,这些扩声系统放送85dB(A)的扩声系统语言传输指数(STIPA)噪声测试信号没有困难。本规程表4.2.2中规定三级体育场主扩声系统的最大声压级为90dB,这些扩声系统放送80dB(A)的扩声系统语言传输指数(STIPA)噪声测试信号没有困难。80-85dB(A)的噪声测试信号相对于正常体育场馆的背景噪声可以保证15dB以上的信噪比。 本规程表4.2.3中规定检录、呼叫广播系统的最大声压级为不小于85dB,这些检录、呼叫广播系统放送75dB(A)的扩声系统语言传输指数(STIPA)噪声测试信号没有困难。75dB(A)的噪声测试信号相对于检录、呼叫广播系统所服务区域的正常背景噪声可以保证15dB以上的信噪比

本规程表4.2.1中规定一级、二级、三级体育馆主扩声系统的最大声压级分别为不小于105dB、不小于100dB、不小于95dB,本规程表4.2.2中规定一级、二级体育场主扩声系统的最大声压级分别为不小于105dB、不小于98dB,这些扩声系统放送85dB(A)的扩声系统语言传输指数(STIPA)噪声测试信号没有困难。本规程表4.2.2中规定三级体育场主扩声系统的最大声压级为90dB,这些扩声系统放送80dB(A)的扩声系统语言传输指数(STIPA)噪声测试信号没有困难。80-85dB(A)的噪声测试信号相对于正常体育场馆的背景噪声可以保证15dB以上的信噪比。 本规程表4.2.3中规定检录、呼叫广播系统的最大声压级为不小于85dB,这些检录、呼叫广播系统放送75dB(A)的扩声系统语言传输指数(STIPA)噪声测试信号没有困难。75dB(A)的噪声测试信号相对于检录、呼叫广播系统所服务区域的正常背景噪声可以保证15dB以上的信噪比

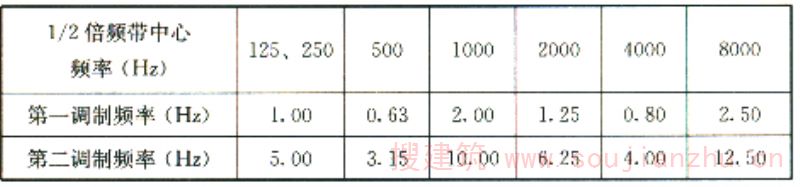

A.0.3 扩声系统语言传输指数噪声测试信号应符合下列规定:

1 由受到12个正弦频率强度调制的7个1/2倍频程带宽(倍频程间隔)无规噪声载波信号组成;

2 各个调制频率与1/2倍频带噪声的组合应符合表A.0.3-1的规定;

表A.0.3-1 扩声系统语言传输指数测试信号的各个调制频率与1/2倍频带噪声的组合

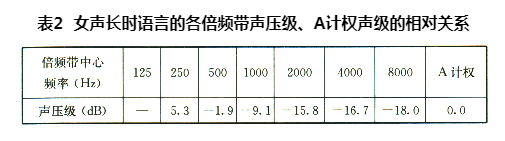

3 无规噪声载波信号应具有符合表A.0.3-2规定的长时语言频谱;

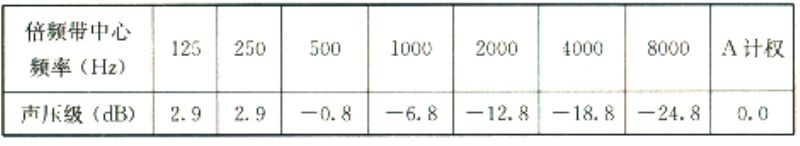

表A.0.3-2 长时语言的各倍频带声压级、A计权声级的相对关系

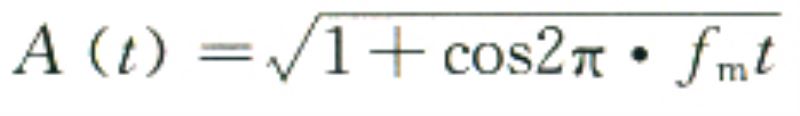

4 无规噪声载波信号的幅度应按下式调制:

(A.0.3)

(A.0.3)

式中:? m ——调制频率(Hz);

t——时间(s)。

条文说明

A.0.3 表A.0.3-2中给出的实际上是IEC 60268-16:2003中规定的男声长时语言频谱。IEC 60268-16:2003中也规定了女声的长时语言频谱,见表2。从表2可以看到,女声的长时语言频谱中不包含中心频率为125 Hz的倍频带。因而,女声的长时语言频谱比男声的长时语言频谱窄一些。

A.0.4 扩声系统语言传输指数测量装置应由下列功能单元组合:

1 测量放大器;

2 倍频程带通滤波器;

3 包络检波器-低通滤波器;

4 调制转移函数、扩声系统语言传输指数的计算单元;

5 扩声系统语言传输指数的显示单元。

A.0.5 扩声系统语言传输指数测量方法不应用于下列扩声系统:

1 系统中引入频率漂移或频率倍乘;

2 系统包括声码器;

3 背景噪声中含脉冲特征;

4 系统中有较强非线性失真的组件。

条文说明

A.0.5 2 扩声系统中可能包括的声码器:线性预测编码(LPC),码激励线性预测编码(CELP),剩余激励线性预测编码(RELP)等。

4 如果是或可能是第4种情形,宜使用语言传输指数(STI)法测量,或者用语言传输指数(STI)法来验证用扩声系统语言传输指数(STIPA)法测得的结果。

附录B游泳池水下广播系统扩声特性指标及测量方法

附录B 游泳池水下广播系统扩声特性指标及测量方法

B.1 游泳池水下广播系统扩声特性指标

条文说明

根据近年来国内新建的几座符合国际比赛标准的游泳馆的游泳池水下广播系统的测试调查结果,并对其统计分析后,提出游泳池水下广播系统的扩声特性指标。

B.1.1 在125Hz~8000Hz频带内,游泳池水下广播系统的最大声压级不应小于135dB。

注:水中的基准声压P 0 =1μPa

B.1.2 在中心频率为1kHz、4kHz的1/3倍频带,游泳池水下广播系统的稳态声场不均匀度不应大于10dB。

B.1.3 游泳池水下广播系统不应产生明显可察觉的噪声干扰。

B.2 游泳池水下广播系统扩声特性测量的一般要求

B.2.1 测量项目应包最大声压级、声场不均匀度。

B.2.2 在不同位置上测得的声压级,当计算平均声压级时,应取算术平均值。

B.3 游泳池水下广播系统扩声特性的测量仪器

B.3.1 噪声信号发生器的性能应符合本规程第5.2.1条的规定。

B.3.2 测试水听器应符合现行国家标准《声学 标准水听器》GB/T 4128中的[低频]测量水听器(也称二级标准水听器)的规定。

B.3.3 声分析仪应由测量放大器与1/3倍频程带通滤波器组成。测量放大器的性能应符合本规程第5.2.4条的规定。1/3倍频程带通滤波器应符合现行国家标准《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》GB/T 3241的规定。

B.3.4 声频电压表的性能应符合本规程第5.2.9条的规定。

B.4 游泳池水下广播系统扩声特性的测量条件

B.4.1 测量前,游泳池水下广播系统的设备应按设计要求安装完毕,并调整广播系统,使之处于正常工作状态。有系统均衡器时,应在测量前调整到系统最佳补偿状态。

B.4.2 测量时,广播系统中线路输入通路的均衡(幅度频率响应)调节应置于“0”位置。

B.4.3 测量最大声压级、声场不均匀度时,测点处的信噪比不应小于15dB。

B.4.4 测点的选取应符合下列规定:

1 所有测点与游泳池池壁、池底的距离不应小于1.2m。

2 对矩形平面的游泳池,当游泳池水下扬声器沿游泳池的两长边对称布置,测点可在1/2花样游泳比赛区域(游泳池平面的长对称轴的一侧)选取;对非矩形平面的游泳池,测点应在整个花样游泳比赛区域内选取。测点分布应均匀并具代表性。

3 最大声压级、声场不均匀度的测点数不应少于18点。

条文说明

B.4.4 1 花样游泳运动员表演、比赛的区域通常在游泳池中部。 花样游泳运动员的耳朵与其脚底的距离一般为1.4m~1.6m。当花样游泳运动员站立在游泳池底时,她们的耳朵距游泳池底一般不会小于1.4m。当花样游泳运动员头朝下直立没入水中时,她们的耳朵距游泳池水面一般不会超过1.8m。而花样游泳比赛要求水深不小于3m,这也就是说距游泳池底1.2m以上的水域为花样游泳运动员的耳朵可能到达的空间。 2 所谓对称,不仅指游泳池平面形状对称,还包含游泳池水下扬声器的位置对称。 3 花样游泳比赛要求游泳池至少20m宽、30m长,游泳池往往建成25m宽、50m长的长方形,那么1/2花样游泳比赛区域为10m~12.5m宽、30m长。如果间隔5m布一个测点,则至少需18个测点才能覆盖1/2花样游泳比赛区域。

B.5 游泳池水下广播系统扩声特性的测量方法

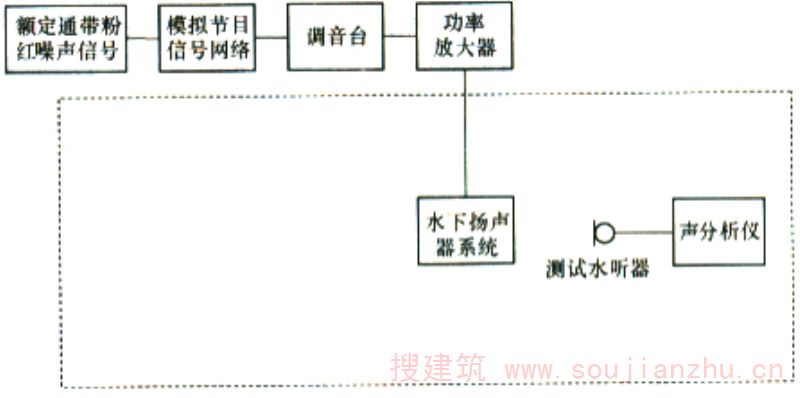

B.5.1 测量最大声压级,可使用额定通带粉红噪声信号、模拟节目信号网络、测试水听器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器及游泳池水下广播系统的连接见图B.5.1。额定通带粉红噪声信号的频率范围应为125Hz~8000Hz,在该频率范围之外的衰减应不小于12dB/倍频程。测量最大声压级应按下列步骤进行:

1 将额定通带粉红噪声信号通过模拟节目信号网络馈入调音台输入端,调节调音台的增益,使测点的信噪比符合本规程第B.4.3条的规定。保持调音台、功率放大器的增益不变。

2 测量所有测点处的线性声压级。对游泳池内各测点的声压级进行平均,得出平均声压级。

3 用声频电压表测量功率放大器的输出电压,读3s~5s时间内输出电压的平均值,计算测量时的输出功率,用本规程式(5.4.4)计算最大声压级。

图B.5.1 游泳池水下广播系统宽带噪声法测量最大声压级测量原理框图

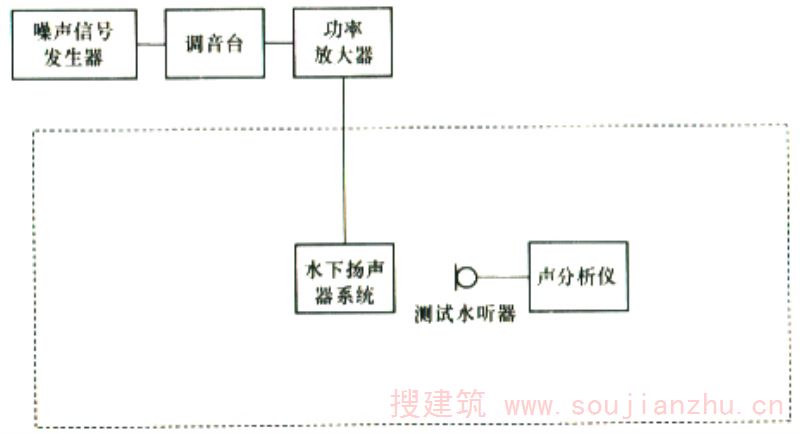

B.5.2 测量声场不均匀度,可使用噪声信号发生器、测试水听器、声分析仪等测量仪器。各测量仪器及游泳池水下广播系统的连接见图B.5.2。测量声场不均匀度应按下列步骤进行:

1 将粉红噪声信号馈入调音台输入端。调节噪声信号发生器、调音台的增益,使测点的信噪比符合本规程第B.4.3条的规定。保持噪声信号发生器、调音台、功率放大器的增益不变。

图B.5.2 游泳池水下广播系统声场不均匀度测量原理框图

2 测量所有测点处1000Hz、4000Hz两个1/3倍频带的声压级。找出游泳池内各测点相同1/3倍频带的声压级极大值和声压级极小值,用每个1/3倍频带的声压级极大值减相应1/3倍频带的声压级极小值,得出每个1/3倍频带的声场不均匀度。

本规程用词说明

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

引用标准名录

1 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371

2 《声环境质量标准》GB 3096

3 《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》GB/T 3241

4 《声学 标准水听器》GB/T 4128

5 《模拟节目信号》GB/T 6278

6 《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197

7 《电声学 声校准器》GB/T 15173

8 《测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范》GB/T 20441.4