Appearance

《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T 36963-2018

🗓️ 住房和城乡建设部 实施时间:2019-07-01

前言

中华人民共和国国家标准

光伏建筑一体化系统防雷技术规范

Technical specification for lightning protection of building integrated photovoltaic systems

GB/T 36963-2018

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国雷电防护标准化技术委员会(SAC/TC 258)提出并归口。

本标准起草单位:安徽省气象灾害防御技术中心、四川中光防雷科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司、杭州天湖智能科技有限公司、施耐德万高(天津)电气设备有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司、安徽金力电气技术有限公司、江西省气象服务中心、上海西岱尔电子有限公司、国网信通产业集团安徽继远软件有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、南京宽永电子系统有限公司、北京捷安通达科贸有限公司、南京捷保力电气有限公司、合肥航太电物理技术有限公司、吉林省泰华电子股份有限公司、中国标准化协会。

本标准主要起草人:程向阳、王凯、张红文、胡兵、李根、钟湘闽、李玉、姚喜梅、王艳国、王传元、余建华、王辉、谷山强、朱浩、林萍、全宇辰、李厚成、段泽民、曲轶飞、王天羿、崔艳。

1 范围

1 范围

本标准规定了光伏建筑一体化系统的直击雷防护、雷电电磁脉冲防护及相关雷电防护装置的检测与维护等要求。

本标准适用于新建、改建、扩建光伏建筑一体化系统的防雷设计和施工。既有光伏建筑一体化系统的防雷设计和施工可参照使用。

2 规范性引用文件

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18802.1 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法

GB/T 18802.12-2014 低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则

GB/T 18802.21 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法

GB/T 18802.31-2016 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分:用于光伏系统的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法

GB/T 21431 建筑物防雷装置检测技术规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50952-2013 农村民居雷电防护工程技术规范

3 术语和定义

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 太阳能光伏系统 solar photovoltaic(PV)system

利用太阳电池的光伏效应将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

注:太阳能光伏系统简称光伏系统。

[JGJ 203-2010,定义2.0.1]

3.2 光伏建筑一体化 building integrated photovoltaic:BIPV

在建筑上安装光伏系统,并通过专门设计,实现光伏系统与建筑的良好结合。

[JGJ 203-2010,定义2.0.2]

3.3 光伏组件 photovoltaic module

具有封装及内部联结的、能单独提供直流电流输出的,最小不可分割的太阳电池组合装置。

[JGJ 203-2010,定义2.0.7]

3.4 光伏组件串 photovoltaic modules string

在光伏发电系统中,将若干光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。

[GB 50797-2012,定义2.1.2]

3.5 光伏方阵 photovoltaic array

由若干光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起,并有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。

注1:光伏方阵不包括地基、太阳能跟踪器、温度控制器等类似的部件。

注2:改写JGJ/T 264-2012,定义2.0.3。

3.6 自动控制单元 automatic control Unit:ACU

为实现光伏系统的数据采集、监控和传输功能的装置。

3.7 电势诱导衰减 potential induced degradation:PID

由于晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的高电压造成的光伏系统性能的持续衰减。

3.8 光伏系统的功能性接地 functional earthing for photovoltaic system

将光伏系统中一根带电导线(通常是负极)直接接地,实现反PID的一种措施。

3.9 光伏方阵汇流箱 photovoltaic array combiner box

将多路小电流光伏方阵直流输出汇集成一路或多路大电流直流输出的装置,其输出可再汇集到下—级同类装置或直接接入逆变器,具有过流、逆流、防雷等保护和监测功能。

注1:光伏方阵汇流箱简称汇流箱。

注2:改写NB/T 32016-2013,定义3.5。

3.10 光伏逆变器 photovoltaic inverter

将直流电压和直流电流转换成交流电压和交流电流的器件。

[GB/T 16895.32-2008,定义3.11]

3.11 雷电防护区 lightning protection zone:LPZ

规定雷电电磁环境的区域。

注:雷电防护区的区域边界不一定是物理边界(例如墙、地板和天花板等)。

[GB/T 21714.4-2015,定义3.10]

3.12 雷电电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse:LEMP

雷电流通过电阻性、电感性和电容性耦合产生的各种电磁效应,包括浪涌和辐射电磁场。

注1:雷电电磁脉冲又称雷击电磁脉冲。

注2:改写GB/T 21714.1-2015,定义3.34。

3.13 雷电防护装置 lightning protection system:LPS

用来减小雷击建筑物造成物理损害的整个系统。

注:LPS由外部和内部雷电防护装置两部分构成。

[GB/T 21714.1-2015,定义3.42]

3.14 防雷等电位连接 lightning equipotential bonding:LEB

将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

[GB 50057-2010,定义2.0.19]

3.15 连接导体 bonding conductor

用于将分离导电部件与LPS进行连接的导体。

[GB/T 21714.3-2015,定义3.24]

3.16 电涌保护器 surge protective device:SPD

用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性的元件。

注1:SPD是一个装配完整的部件,其具有适当的连接手段。

注2:电涌保护器又称浪涌保护器。

注3:改写GB/T 18802.31-2016,定义3.1.1。

3.17 冲击试验分类 impulse test classification

3.17.1 Ⅰ 类试验 class Ⅰ test

使用峰值电流为冲击放电电流Ⅰ imp 的8/20冲击电流和1.2/50冲击电压进行的试验。

[GB/T 18802.31-2016,定义3.1.29.1]

3.17.2 Ⅱ 类试验 class Ⅱ test

使用标称放电电流 Ⅰ n 和1.2/50冲击电压进行的试验。

[GB/T 18802.31-2016,定义3.1.29.2]

3.18 Ⅰ 类试验的冲击放电电流 impulse discharge current for class I test

Ⅰ imp

在规定的时间内,流过SPD并具有规定的电荷量Q和比能量W/R的放电电流的峰值。

[GB/T 18802.31-2016,定义3.1.9]

3.19 标称放电电流 nominal discharge current

Ⅰ n

流过SPD具有8/20波形的电流的峰值。

[GB/T 18802.31-2016,定义3.1.8]

3.20 电压保护水平 voltage protection level

U p

由于施加规定陡度的冲击电压和规定幅值及波形的冲击电流而在SPD两端之间预期出现的最大电压。

注:电压保护水平由制造商提供,并且不小于测量限制电压。测量限制电压取决于波前放电电压(如适用)和Ⅰ类试验中冲击电流峰值为Ⅰ imp 或Ⅱ类试验中冲击电流峰值为Ⅰ n 处的残压。

[GB/T 18802.31-2016,定义3.1.16]

3.21 耐冲击电压额定值 rated impulse withstand voltage

U w

由厂家给设备或其部件指定的冲击耐受电压,用以表征其绝缘对过电压的规定耐受能力。

注:本标准只考虑带电导体和地之间的耐受电压(见GB/T 16935.1-2008,定义3.9.2)。

[GB/T 21714.1-2015,定义3.55]

3.22 最大持续工作电压 maximum continuous operating voltage

Uc(Ucpv)

可持续加于光伏系统SPD保护模式的最大方均根电压或最大直流电压。

注:改写GB/T 18802.31-2016,定义3.1.11。

3.23 最大开路电压 open-circuit maximum voltage

U oc MAX

标准试验条件下的空载(开路)的光伏组件、光伏组件串、光伏方阵和光伏逆变器的最大直流电压。

[IEC 60364-7-712,定义3.14]

3.24 保护模式 modes of protection

电气系统电涌保护器的保护部件可连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合;光伏系统直流侧的电涌保护器的保护部件连接在正极对负极、正极对地、负极对地其组合以及电子系统电涌保护器的保护部件连接在线对线、线对地及其组合。

注:改写GB 50057-2010,定义2.0.30。

4 直击雷防护

4 直击雷防护

4.1 钢筋混凝土和钢结构建筑物光伏建筑一体化系统的防护

4.1.1 金属边框的光伏组件、光伏方阵的防护应符合下列规定:

a)可利用光伏组件、光伏方阵的金属边框作为接闪器,利用建筑物的结构金属物,如柱内钢筋或钢构架等作为自然引下线,并利用建筑物基础内钢筋作为自然接地体。共用接地装置的接地电阻值符合GB 50057-2010中4.3.6的规定;

b)光伏组件、光伏方阵的金属边框与光伏金属支架电气连接,并与屋面的雷电防护装置、墙面内钢筋和金属护栏等做好电气连接。屋面连接间距不应大于18m,墙面上宜每隔5m连接一次。

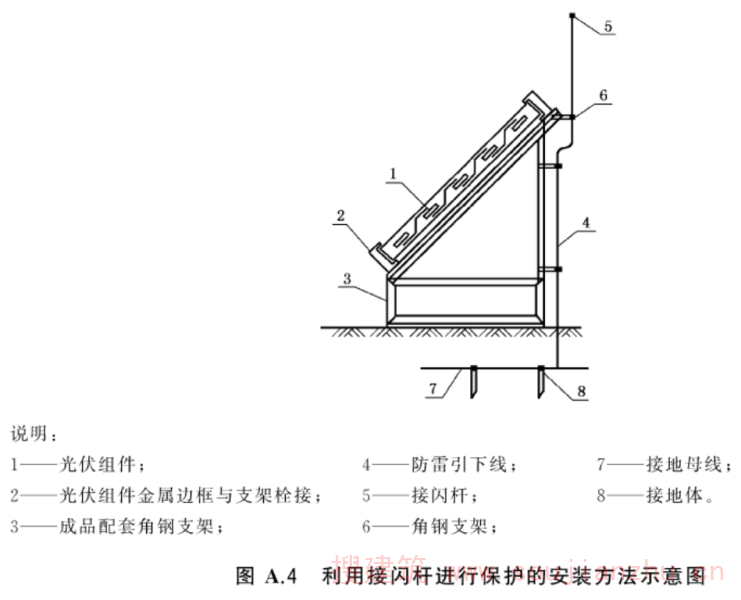

4.1.2 无金属边框的光伏组件、光伏方阵的防护应采用以下方法:

a)在光伏组件上沿等易受雷击部位敷设接闪带;

b)利用金属维护通道或金属桥架等作为接闪器;

c)安装接闪杆不得遮挡光伏组件,使光伏方阵处于直击雷防护区(LPZO B )内;

d)接闪杆和接闪带安装方法参见附录A;

e)引下线、接地装置符合4.1.1中的规定。

4.2 非钢筋混凝土和钢结构建筑物光伏建筑一体化系统的防护

4.2.1 当建筑物安装了外部雷电防护装置时,应利用已安装的外部雷电防护装置进行直击雷防护。当接闪器的高度低于光伏方阵的上沿时,可增加接闪器的高度,且不应遮挡光伏组件。

4.2.2 当建筑物没有安装外部雷电防护装置时,可利用光伏组件或光伏方阵的金属边框作为接闪器,当无金属边框可利用时,应按4.1.2的规定专设接闪器,并敷设不少于2根的专设引下线和接地装置。引下线应沿所在建筑物周边均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25,每根引下线的接地冲击 电阻不宜大于30 Ω 。接闪器、引下线和接地装置的材料、规格和最小尺寸及安装要求应符合 GB 50057-2010中第5章的规定。

4.2.3 当金属边框和金属支架与外部雷电防护装置的间隔距离不小于GB 50057-2010中4.3.8规定时,金属边框和金属支架应就近与等电位连接板(箱)连接。当其间隔距离小于GB 50057-2010中4.3.8规定时,还应与外部雷电防护装置不少于4处电气连接,且应均匀布置。

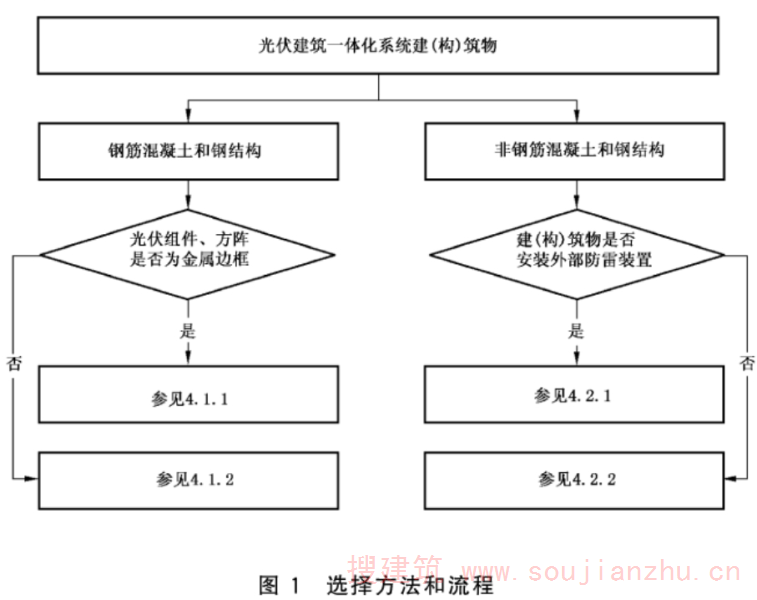

4.3 防护措施的选择方法和流程

直击雷防护措施的选择方法和流程见图1。

5 雷电电磁脉冲防护

5.1 一般规定

5 雷电电磁脉冲防护

5.1 一般规定

5.1.1 应采取等电位连接、磁屏蔽和安装SPD等方式进行雷电电磁脉冲防护。

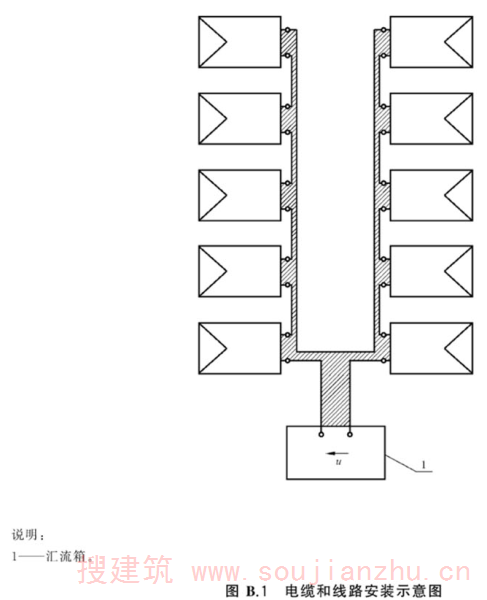

5.1.2 电缆和线路的布设应减少感应的雷电流,安装示意图参见附录B。

5.2 防雷等电位连接和磁屏蔽

5.2 防雷等电位连接和磁屏蔽

5.2.1 除4.2.3所规定的间隔距离不小于GB 50057-2010中4.3.8规定的情况外,安装在屋面、墙面或护栏处光伏组件的金属支架应就近与钢筋混凝土结构立面上的钢筋或金属护栏进行防雷等电位连接。各排(列)光伏组件的金属支架应互相电气连接,其过渡电阻应不大于0.2Ω 。

5.2.2 光伏系统的电缆、监控及数据传输线缆宜采用屏蔽线缆,或敷设在金属管、金属槽盒内。自动控制单元(ACU)宜装设在金属箱内。

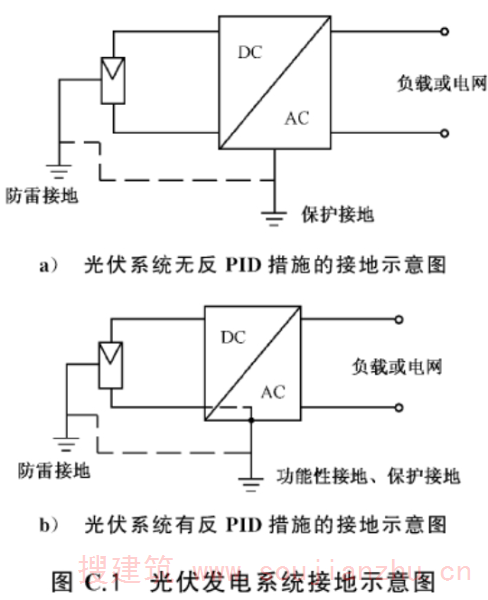

5.2.3 线缆屏蔽层、所穿金属管(槽盒)应电气贯通并在两端及各雷电防护区界面处与建筑物的柱内钢筋、外部雷电防护装置及在控制室、配电间等处设置的等电位连接箱(板)进行防雷等电位连接。防雷接地、保护接地(电气安全地)和功能性接地应互相连接,形成共用接地。光伏建筑一体化系统共用接地参见附录C。

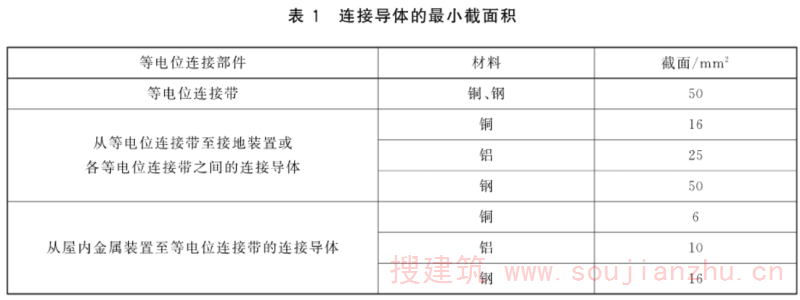

5.2.4 连接导体的材料和最小截面应符合表1中的规定。

5.3 SPD选择和安装

5.3 SPD选择和安装

5.3.1 光伏建筑一体化系统中安装的SPD应能承受预期通过它们的部分雷电流和电涌电流,SPD的最大持续工作电压(U C .U CPV )不应低于电路中可能出现的最高电压,SPD的有效电压保护水平(U p/f )应低于被保护设备的U w ,SPD应有失效保护功能。

5.3.2 光伏建筑一体化系统中安装的交流SPD应符合GB/T 18802.1中的要求,信号SPD应符合 GB/T 18802.21中的要求,直流SPD应符合GB/T 18802.31-2016中的要求。

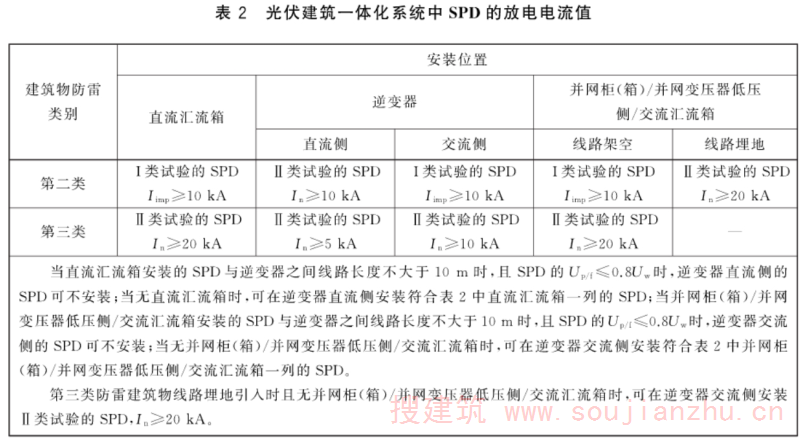

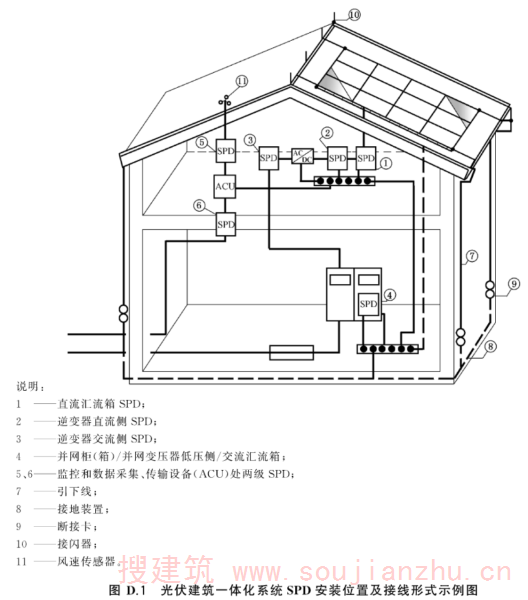

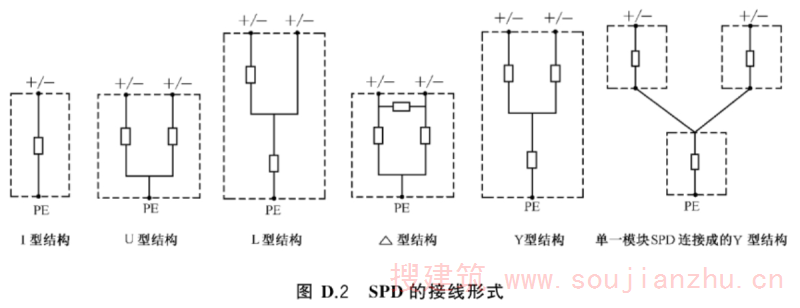

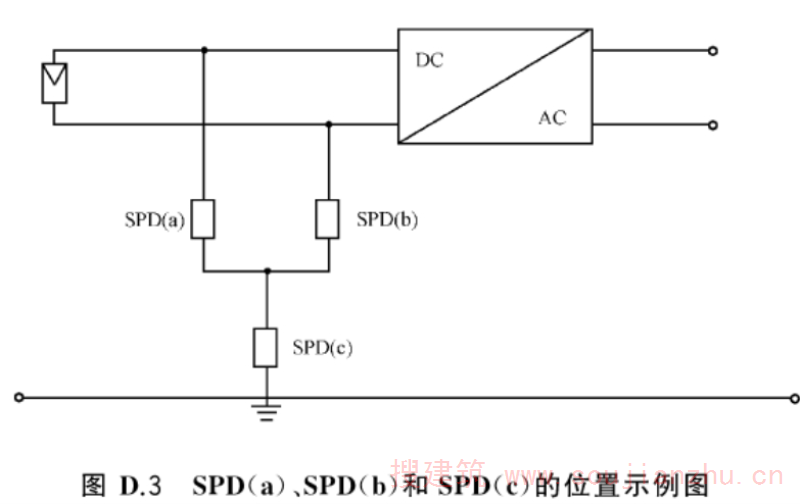

5.3.3 光伏建筑一体化系统应根据建筑物的防雷分类和安装位置等来选择SPD的类型和参数。SPD 的 Ⅰ n 和 Ⅰ i mp 的选取应符合表2中的规定,当SPD采用Y型结构接线形式时,图D.3中SPD(c)的 Ⅰ n 和 Ⅰ imp 应为SPD(a)或SPD(b)值的2倍,光伏建筑一体化系统中SPD的安装位置及接线形式参与附录D。

5.3.4 属于GB 50952-2013中规定的一般农村民居防雷建筑物,其SPD的选择应符合表2中的第三类防雷建筑物的规定。

5.3.5 当光伏系统配置的ACU位于LPZ0~LPZ1区时,SPD选择D1类放电电流最小值1.0kA;位于LPZ1~LPZ2区时,SPD选择C2类放电电流最小值2.5kA;位于LPZ2~LPZ3区时,SPD选择C1类放电电流最小值0.25kA。

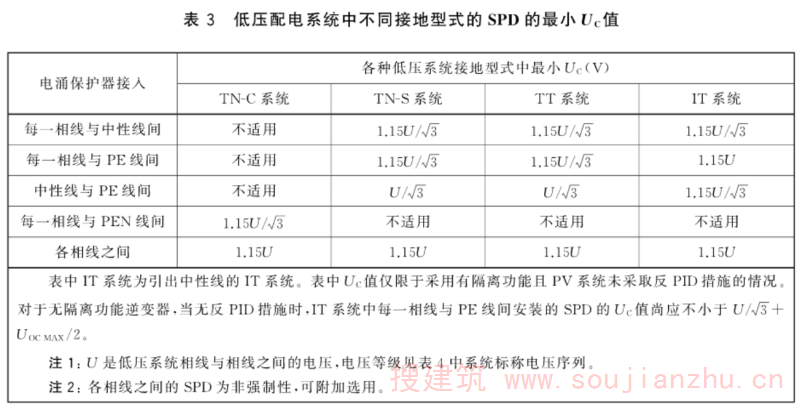

5.3.6 SPD的U cpv 和U c 值选择应符合以下要求:

a)逆变器直流侧安装的直流SPD的U cpv 值不应小于逆变器上标注的最大允许输入电压(输入电压)值的1.05倍。

b)采用有隔离功能逆变器交流侧安装的交流SPD的U c 值,应根据低压配电系统的接地型式选择,见表3。

c)当采用无隔离功能的逆变器时,如PV系统采取了反PID措施,每一相线与PE线间安装的SPD的U c 值不应小于式(1)的要求。

式中:

U c ——最大持续工作电压,单位为伏特(V);

U——低压系统中相间电压,其值应为表4中所列系统电压有效值(r.m.s)的

倍,单位为伏特(V);

U OC MAX ——最大开路电压,参见附录E,单位为伏特(V)。

d)ACU中的SPD的U c 值不应小于设备工作电压的1.2倍。

5.3.7 安装在光伏建筑一体化系统中的直流汇流箱,逆变器,并网柜(箱)、并网变压器低压侧、交流汇流箱等电气设备上的SPD有效电压保护水平U p/f 应符合下列规定:

a)SPD的U p/f 应不大于被保护设备的耐冲击电压额定值的0.8倍;

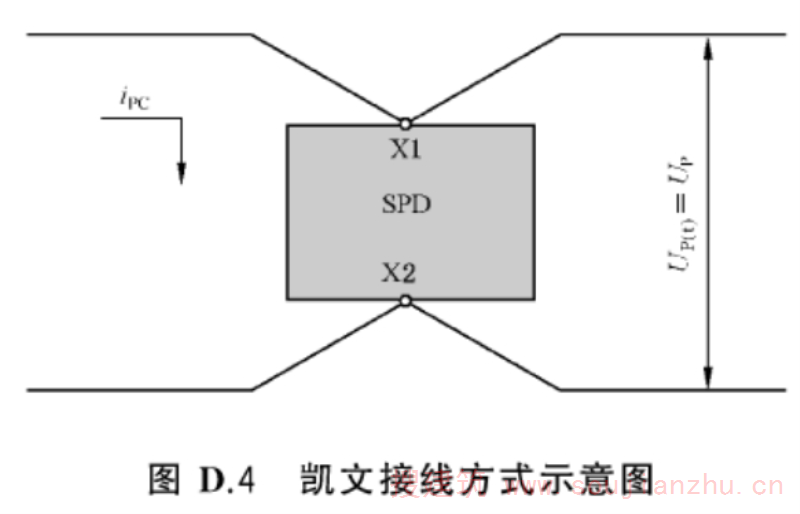

b)SPD两端连线长度不应大于0.5m,当现场安装确实无法满足要求时,应采用凯文接线方式,凯文接线方式参见附录D。

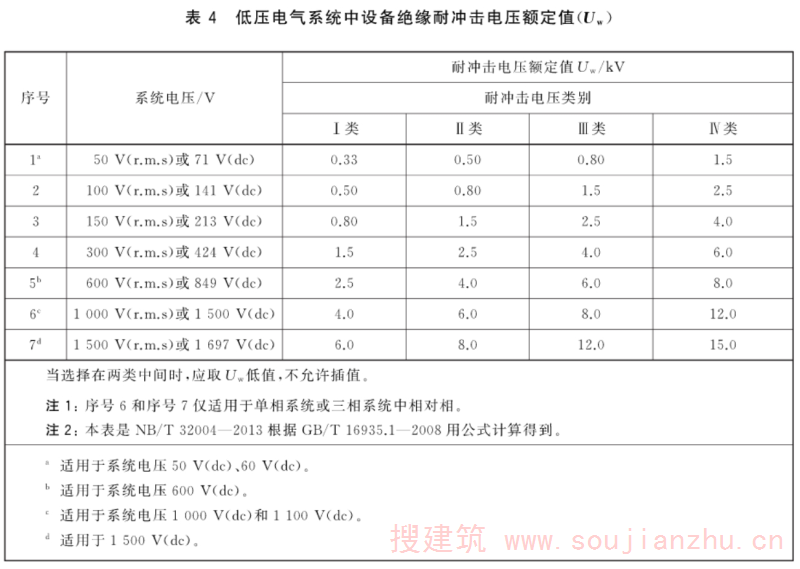

5.3.8 低压电气系统中设备绝缘耐冲击电压额定值U w 见表4。PV系统应符合Ⅱ类中的要求。逆变器直流输入侧不应小于2.5kV。

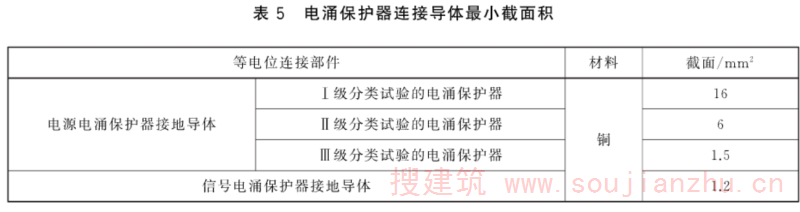

5.3.9 SPD两端连线的材料和最小截面应符合表5中的规定。

5.3.10 当需要在SPD外部安装后备过电流保护器时,后备过电流保护器的最大放电电流值应与SPD相匹配。采用熔断器时,其最小熔断器最小预燃弧值计算见GB 50057-2010的附录J和 GB/T 18802.12-2014的附录P。PV直流SPD宜使用PV专用的过电流保护装置。

5.3.11 光伏直流SPD可安装在正极与等电位连接带、负极与等电位连接带、正极与负极之间;按电流支路的形式,其安装方式包括Ⅰ、U、L、△、Y等多种类型,具体安装方法参见附录D。

5.3.12 安装在ACU上的SPD应考虑对ACU传输性能的影响。

6 检测与维护

6 检测与维护

6.1 光伏建筑一体化系统雷电防护装置的检测应由具备相应检测资质的检测机构进行。

6.2 光伏建筑一体化系统雷电防护装置的检测应兼顾防雷分类、接闪器、引下线、接地装置、磁屏蔽、防 雷等电位连接和SPD等方面,并应符合GB/T 21431中的规定。

6.3 光伏建筑一体化系统雷电防护装置的检测应在每年雷雨季节到来之前和之后进行,其周期为每半年检测一次。

6.4 光伏建筑一体化系统雷电防护装置应做好防腐、防潮、防变形和防断裂等日常维护工作。

6.5 对于装机容量大于100kW的光伏建筑一体化系统宜建立雷电监测系统进行雷电预警,并做好雷电灾害应急措施。

附录A(资料性附录)接闪杆和接闪带的安装方法示例

附录A (资料性附录)接闪杆和接闪带的安装方法示例

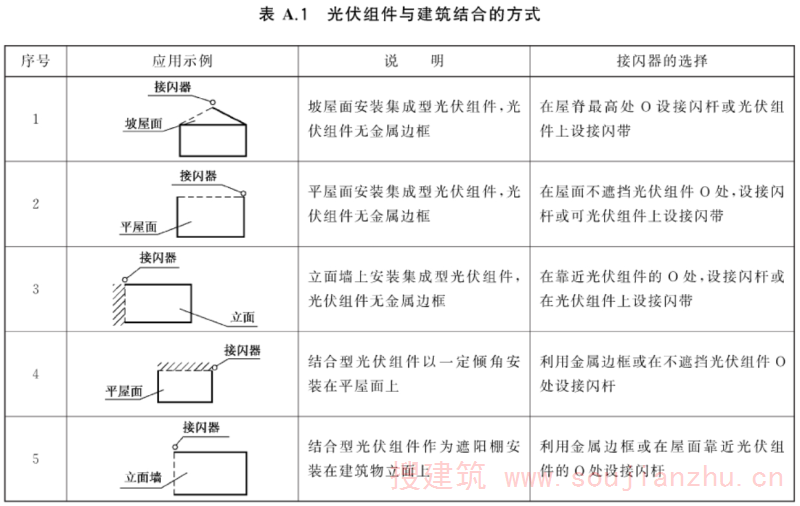

A.1 光伏组件与建筑结合方法

光伏组件与建筑结合的方式如表A.1所示。

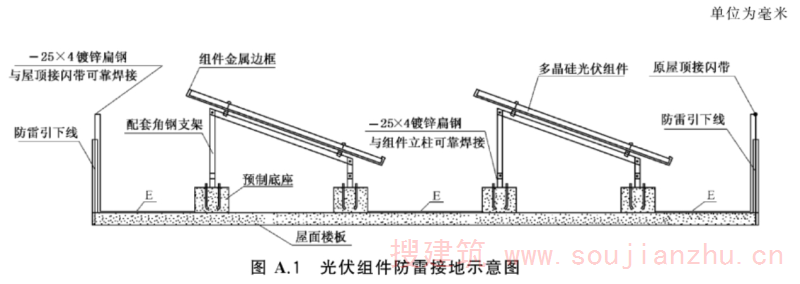

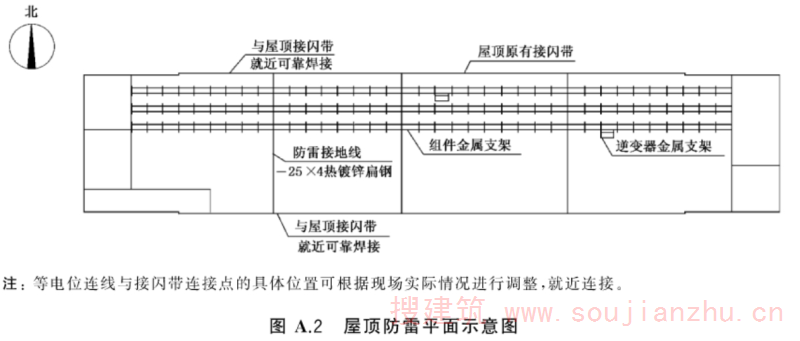

A.2 屋面光伏组件、光伏方阵的防雷接地连接方法

屋面光伏组件、光伏方阵的防雷接地连接方法参见图A.1、图A.2所示。

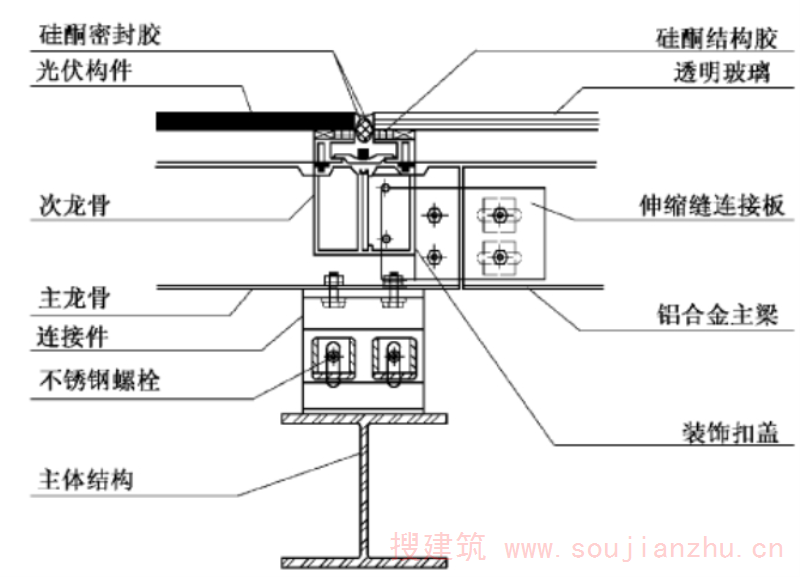

A.3 隐框式采光光伏组件的接闪带安装方法

结合方式的隐框式采光光伏组件的接闪带安装方法参见图A.3。

A.4 采用接闪杆保护的安装方法

采用接闪杆进行保护的安装方法参见图A.4。

附录B(资料性附录)电缆和线路安装示意图

附录B (资料性附录)电缆和线路安装示意图

电缆和线路的安装示例参见图B.1。

附录C(资料性附录)光伏建筑一体化系统接地示意图

附录C (资料性附录)光伏建筑一体化系统接地示意图

光伏建筑一体化系统中光伏发电系统接地示例参见图C.1。

附录D(资料性附录)光伏建筑一体化系统SPD安装位置及接线形式示例

附录D (资料性附录)光伏建筑一体化系统SPD安装位置及接线形式示例

D.1 SPD的安装位置

光伏建筑一体化系统SPD的安装位置参见图D.1。

D.2 SPD的接线形式

光伏建筑一体化直流端电涌保护器的内部连接方案或电涌保护器单保护模式的组合可按电流支路 的形式,如 Ⅰ 、U、L、△、Y等形式安装,如图D.2。

D.3 Y型结构接线形式的SPD位置安装

当采取Y型结构接线形式时,SPD(a)、SPD(b)和SPD(c)的位置安装参见图D.3。

D.4 凯文接线方式

当采用凯文接线方式时,凯文接线方式参见图D.4。

附录E(资料性附录)UOCMAX的计算

附录E (资料性附录) U OC MAX 的计算

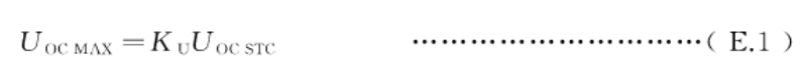

E.1 U OC MAX 按照式(E.1)进行计算:

式中:

U OC MAX ——最大开路电压,单位为伏特(V);

K U ——修正因子;

U OC STC ——标准试验条件下的开路电压,单位为伏特(V),由光伏制造商提供。

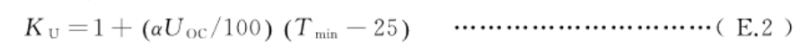

E.2 其中,K u 的值按照式(E.2)进行计算:

式中:

aU oc ——U oc 组件电压的温度变化系数,单位为%/℃或者mV/℃,由光伏组件制造商提供;

T min ——光伏组件安装位置的最低温度,单位为摄氏度(℃)。

E.3 当aU oc 用mV/℃单位时可通过式(E.3)换算成%/℃单位。

例:用mV/℃表示光伏组件的aU oc 的例子按下列计算:

多晶体状模块,U OC STC-Module =38.3V和a U OC =-133mV/℃

a=-0.35%/℃

T min =-15℃→(T-25) = -40℃→K u = 1.14→ U OC MAX = 1.14U OC STC

U OC MAX = 1.14×38.3 = 43.7V

设逆变器的输出电压为500V,U c 的选择计算如下:

对单个光伏组件:

U c ≥1.15U/  + U OC MAX /2 = 1.15× 500/1.732 + 43.7 /2 = 354V

+ U OC MAX /2 = 1.15× 500/1.732 + 43.7 /2 = 354V

考虑光伏组件数量为22个为一组串:

U≥1.15U/  + U OC MAX /2 = 1.15 × 500/1.732 + 43.7 × 22/2 = 813V

+ U OC MAX /2 = 1.15 × 500/1.732 + 43.7 × 22/2 = 813V

按5.3.6a)的规定考虑增加5%的裕度,即U c 不小于853.7V。

U OC 宜根据光伏模块工艺的不同,取不同值。对于非晶硅模块,在运行的最初几周内电气特性比规定特性值要高。这种现象由光伏组件的制造商提出,且光伏组件串的组件数量宜在U OC MAX 的计算中加 以考虑。如果没有关于安装地点最低温度的信息,或者没有关于光伏组件温度系数的信息,U OC MAX 值 定为1.2。

参考文献

参考文献

[1]GB/T 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护

[2]GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

[3]GB/Z 16935.2-2013 低压系统内设备的绝缘配合 第2-1部分:应用指南 GB/T 16935 系列应用解释,定尺寸示例及介电试验

[4]GB/T 21714.1-2015 雷电防护 第1部分:总则

[5]GB/T 21714.2-2015 雷电防护 第2部分:风险管理

[6]GB/T 21714.3-2015 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险

[7]GB/T 21714.4-2015 雷电防护 第4部分:建筑物内电气和电子系统

[8]GB/T 32512-2016 光伏发电站防雷技术要求

[9]GB 50797-2012 光伏发电站设计规程

[10]DL/T 1364-2014 光伏发电站防雷技术规程

[11]JGJ 203-2010 民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范

[12]JGJ/T 264-2012 光伏建筑一体化系统运行与维护规范

[13]NB/T 32004-2013 光伏发电并网逆变器技术规范

[14]NB/T 32016-2013 并网光伏发电监控系统技术规范

[15]QX/T 263-2015 太阳能光伏系统防雷技术规范