园林水景类型、作用、应用以及规划设计的要点

三、园林水景应用

1.隐约 配植着疏林的堤埂、岛屿和岸边的各种景物相互之间进行组合,或者相互进行分隔,使水景时而遮掩、时而退露、时而透出,就可以获得隐隐约约、朦朦胧胧的水景效果。

2.引出 庭园水池设计中,不管有无实际需要,也将池边留出--个水口,并通过一条小溪引水出园,到园外再裁断。对水体的这种处理,其特点还是在尽量扩大水体的空间感,向人暗示园内水池就是源泉,暗示其流水可以通到园外很远的地方。所谓“山要有根,水要有源”的古代画理,在今天的园林水景设计中也还有应用。

3.隔流 对水景空间进行视线上的分隔,使水流隔而不断,似断却连。

4.引入 和水的引出方法相同,但效果相反。水的引入,暗示的是水池的源头在园外,且源远流长。

5.收聚 大水面宜分,小水面宜聚。面积较小的几块水面相互聚拢,可以增强水景表现。特别是在坡地造园,由于地势所限,不能开辟很宽大的水面,就可以随着地势升降,安排几个水面高度不一样的较小水体,相互聚在一起,同样可以达到大水面的效果。

6.沟通 分散布置的若干水体,通过渠道、溪流顺序地串联起来,构成完整的水景,这就是沟通。

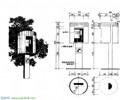

7.水幕 建筑被设置于水面之下,水流从屋顶均匀跌落,在窗前形成水幕。再配合音乐播放,则既有跌落的水幕,又有流动的音乐,室内水景别具一格。

8.开阔 水面广阔坦荡,天光水色,烟波浩渺,有空间无限之感。这种水景效果的造成,常见的是利用天然湖泊赋予人工补景、点景,使水景完全融入环境之中。而水边景物如山、树、建筑等,看起来都比较遥远。

9.象征 以水面为陪衬景,对水面景物给予特殊的造型处理,利用景物象形、表意、传神的作用,来象征某一方面的主题意义,使水景的内涵更深,更有想象和回味的空间。

四、园林水景规划设计的要点

园林理水首先要沟通水系,即“疏水之去由。察源之来历”,切忌水出无源,或死水一潭。

园林中水系设计要求:

1.主次分明,自成系统 水系要“疏水之去由,察源之来历”.水体要有大小、主次之分,并做到山水相连,相互掩映,“模山范水”,创造出大湖面、小水池、沼、潭、港、湾、滩、渚、溪等不同的水体,并组织构成完整的水系。

2.水岸溪流,曲折有致 水体的岸边,溪流的设计,要求讲究“线”形艺术,不宜成角、对称、圆弧、螺旋线、波状、直线(除垂直条石驳岸外)等线型。

3.阴阳虚实,湖岛相间 水体设计讲究“知白守黑”,虚中有实,实中有虚,虚实相间,景致万变。一般园林中水体设计可根据水面大小加以考虑。古典皇家园林如颐和园水面占全园的1/3,约200 hrr12,所以水景分岛、堤、湖、河、湾、溪、瀑布、池等,驳岸有石条垂直驳岸、山石驳岸、矶等形式,使水景丰富多彩。有的水体还创造洲、渚、滩等景观。现代公园中,如上海的长风公园,水面占全园的39%,约14. 3hmz,银锄湖内的青枫绿屿岛打破了湖面的单调感,因为大型园林水体忌讳“一览无余”,岛的作用,增加了湖面层次,同时又组织了湖面空间。一般小型园林,如苏州宅园,也在湖池中点缀小岛,或山石,尤其假山驳岸或悬崖峭壁、山洞等处理,使水景更加引人人胜。

4.山因水活,水因山转 传统园林中山水创作,山与水是不可分割的整体。水系与山体相互组成有机的整体,山的走势、水的脉络相互穿插、渗透、融汇,而不是孤立的山,无源的水。

推荐阅读:园林水景喷泉喷头等系列资料